内容提要:农地产权结构包括产权完整性和产权完全性两方面。不同的农地产权结构具有不同的激励和约束效应,进而产生不同的制度绩效。江苏省江都市渌洋湖土地股份合作社之所以取得成功,其原因就在于在保持农地产权完整性的同时不断提高农地产权的完全性。渌洋湖村农地股份合作社农地产权制度创新的实践告诉我们,未来我国农地产权制度创新的方向应该是进一步完善农地产权结构。

关键词:农地产权结构;产权完整性;产权完全性;土地股份合作社;案例

一、引 言

社区型土地股份合作社通常由村或村民小组范围内的一些农户以承包土地入股组建而成。在社区型土地股份合作社中农民土地承包经营权转化为股权,土地产权以股权的形式个人化、对象化到入社成员身上,实现了土地承包权与土地使用权的分离。

应该承认, 20世纪80年代在广东南海等地进行的农村土地股份合作制改革试验为中国农村土地制度的下一步改革提供了宝贵的经验,实际工作中也产生了南海模式、上海模式、昆山模式等可资借鉴的模式(蒋省三等, 2003;上海市农村土地流转研究课题组, 2001;刘芳等, 2006)。傅晨(1996)、蒋占峰(2003)、钱忠好(2007)认为,农户以土地使用权入股,实现了土地产权的具体化,土地产权内容更加明确,有助于农民形成较为稳定的产权预期,节约了交易费用,从根本上解决了家庭承包制下土地产权不清问题;土地股权使农民与土地的关系间接化,分散经营的土地得以合并,有效防止了土地细碎化,提高了土地经营效率,增加了农民的土地收益(黄少安, 1995;黄祖辉, 2001;吴进民, 2003;章政, 2005;陈英, 2005);土地股份合作制将农民组织起来,提升了农民与政府的谈判能力,使农民能够分享土地增值收益(王小映, 2003;陈成等,2006;刘芳等, 2006;金丽馥, 2009)。然而,土地股份合作社“非驴非马”的复杂性(傅晨, 2001)也使得土地股份合作制的土地产权合约较之家庭经营制更为复杂,其性质界定更为困难(陈和均, 1993;杨坚白, 1994;尹云松, 1995;冯开文, 2003;于宗亮等, 2004;巫继学, 2006)。

按照Demsetz(1967)的观点,“产权是一种社会工具,其重要性就在于事实上它能帮助一个人形成他与其他人进行交易时的合理预期……,产权包括一个人或其他人受益或受损的权利”,产权结构在影响人们的行为方面扮演着至关重要的角色(黄祖辉等, 1998),不同的产权结构会产生有所差别的制度绩效。因此,通过对土地股份合作社典型个案的解剖和研究,深入分析其农地产权结构的演化轨迹,探讨其对农业生产的作用机理,进而得出深化农地制度改革的有益启示无疑具有特别重要的意义。

二、产权结构与经济增长:理论分析

不同的产权结构决定了经济当事人不同的选择域,诱导着人们的决策动机和经济选择行为,因此产权结构是影响经济增长的重要变量。产权结构可从平面维度的产权完整性和立体维度的产权完全性进行考量,前者指产权权利束的构成,后者指各产权权利束权利量的大小(冀县卿等, 2009a)。

产权完整性研究产权是否包含了排他的使用权、独享的收益权及自由的转让权。使用权排他能有效地遏制“外部性”和“搭便车”,使人们经济活动的私人收益率接近社会收益率,增加经济价值;收益权独享能通过利益机制实现产权的激励功能,最大限度地给当事人以激励。RolandMcKean(1964)曾指出如果个人不能获取其创造的净收益就不能指望他们去创造这些净收益;产权自由转让能够促使资源从低效率使用者向高效率使用者转移,实现资源的优化组合,提高经济绩效。

产权完全性研究使用权、收益权及转让权是否得到充分的界定和实施。在完全产权状态下,经济活动没有外部性,经济当事人承担决策的全部损失和收益,资源配置达到帕累托最优状态,经济绩效达到最优。

然而,在交易成本为正的现实世界里完全产权并不存在。Barzel(1989)认为产权的界定受制于多种因素的影响,在各种不确定性因素的影响下产权的充分界定是不可能的。影响产权界定和实施成本的因素有资源的多维度属性、界定和实施产权的技术、法律或政府的强制性规定或一些非正式规则的制约(刘守英,1993)。当产权未被充分界定时,经济当事人就不能将全部的成本和收益纳入决策,经济活动就会存在外部性,经济绩效就会受到影响。

显然,产权越完整、越完全,越能激励经济主体合理、高效率地利用资源,进而提高资源配置的效率,越有利于提高经济绩效(秦兰兰, 2008;Milgorm&Roberts, 1992;冀县卿等, 2009b)。

三、渌洋湖土地股份合作社农地产权结构创新:实证分析

渌洋湖村位于江苏省江都市西北部,邵伯镇境内,交通便利。截至2008年底渌洋湖村共有农户758户,人口2438人,耕地3368亩,林地2500亩,水面2500亩。2008年农村经济总收入15131万元,可分配净收入4201万元,上交国家税金600万元。

渌洋湖村1998年开始实施第二轮土地承包,承包地按人均承包,人均土地面积仅为0·7亩。2003年农民人均纯收入为4500元,为同期江都市城镇职工平均工资的47·9%;亩均农业生产成本达500元。由于农业生产比较利益较低,渌洋湖村土地撂荒现象比较严重。

2004年10月,渌洋湖村党支部书记张福龙发动渌洋湖村扬西九组等四个组成立江都市渌洋湖农林综合开发土地股份专业合作社(简称渌洋湖土地股份合作社),并于同年得到江都市委农工办的批复:渌洋湖农林综合开发合作社性质为土地股份合作制,土地股份合作社成立后要严格执行《中华人民共和国农村土地承包法》等相关法规和政策的规定,要以农业结构的优化调整和农业增效为目标,并按照《渌洋湖土地股份合作社章程》规范运作,要做到“民办、民管、民受益”,切实提高土地利用率,促进农民收入增长和农村经济发展。

(一)家庭经营制下渌洋湖村土地产权结构分析

与改革开放后中国农村经济体制改革同步, 20世纪80年代渌洋湖村推行以家庭联产承包责任制为主要内容的农村经济体制改革。1982—1997年为第一轮土地承包期。在第一轮土地承包期中渌洋湖村按人均承包土地,人均1·5亩、劳均2·4亩,每户平均拥有耕地4·5亩,地块数大致为3块。考虑到家庭人口增减变动的情况,渌洋湖村采取“大稳定、小调整”的办法,至第一轮土地承包期结束先后“小调整”2次、“大调整”2次。1998年渌洋湖村实施第二轮土地承包,根据政策实行“增人不增地、减人不减地”、“三十年不变”的办法,将土地按人均0·7亩平分到户,每户平均拥有耕地1·84亩,地块数1块。

尽管二轮土地承包政策的实施,渌洋湖村农民逐渐拥有了较为完整的农地产权,极大地调动了农民生产经营的积极性,但从农地产权完全性的角度分析,农民拥有的农地产权与完全农地产权仍然存在一定的差距,表现出一定程度的产权残缺:

第一,农地使用权受限。家庭经营制下,土地使用权在一个满足国家和农村社区税负要求的合约下归属农户(周其仁, 2004),土地所有权和使用权分离,但是家庭经营制下渌洋湖村农民拥有的土地使用权受到一定的限制:其一,渌洋湖村农民最初的土地承包期很短(只有3年),第一轮土地承包期限规定为15年,第二轮土地承包期限延长至30年。尽管土地承包期的延长有助于提高农民土地使用权的可靠性预期,但由于承包地被经常调整使得农民的土地使用权不能固化在同一地块上,难以激发其长期投资的积极性(Wen, 1995;Prosterman, 1996;姚洋, 2000;钱忠好, 2002;赵阳, 2007)。其二,农民土地使用权并不充分。

尽管随着社会主义市场经济体制的建立,政府对农业的调控由直接调控为主转变为以间接调控为主,但分散的农民在与强势的乡村集体博弈中仍然处于弱势地位,农民有时在作物种植的选择等方面仍受制于集体,土地使用权利仍然受到很大限制(冀县卿, 2009b)。其三,农民土地使用权缺乏排他性。由于每户拥有的土地规模较小,土地划分零碎,农户资金不足,从生产要素角度分析,劳动力、资金等利用效率不高,而机耕、排灌、科技推广等具有规模收益的农业技术、农业机械利用需要众多农户相互间的配合,农户的土地利用行为往往受制于相邻土地利用者行为的影响,这导致农户土地使用权在一定程度上缺乏排他性。

第二,农地收益权不充分。农民如果不能完全享有土地收益权则土地使用权也就失去了意义。家庭联产承包责任制“交够国家的、留足集体的、剩下的都是自己的”的分配原则决定了农民收益权的获得基础,农民土地收益直接与其承包地的经营好坏挂钩。从表面上看,农民在交够国家、留足集体的基础上能够获得承包土地的全部收益,但实质上农民农地收益权并不充分:其一,村组集体借助“三提留五统筹”等形式攫取农民大量的收益。据调查,渌洋湖村第二轮土地承包期间每户每年要交纳的“三提留五统筹”高达730元。其二,小规模分散土地经营使农民难以获得土地规模经营所带来的规模收益、农业产业结构调整所带来的结构优化收益且农户相互间达成合约获取合作剩余的可能性很小。其三,尽管市场经济体制的建立对农民意味着一场伟大的解放(周其仁, 2005),为农民打开了一扇获取更多农地收益的窗口,但是,中国农业市场结构呈现原子型过度竞争状态(胡川等, 2009),单个农民在市场交易中处于弱势地位,交易费用较高。家庭经营制下,渌洋湖村农民作为独立的生产经营单位,必须独自解决产前的良种、化肥、种畜、农机等农用物资的购入、技术资金投入等问题,并按照市场价格出售自己的农产品,有关具体品种的种植情况、销售渠道、价格发现、讨价还价等的信息对农民来说是不可获得或不可确认的,或者获得与确认所需费用非常高昂(刘凤芹, 2003)。此外,分散的个体农民面对市场瞬息万变的价格和品种时也无力进行深加工和品牌的开发,导致较高的交易费用。其四,现行法律只允许农地农内流转,农地非农化的唯一合法途径是土地征收和征用(冀县卿等, 2007),农民因此难以获得农地非农化的土地增值收益。

第三,农地转让权不尽自由。现行法律如《中华人民共和国农村土地承包法》明确规定农民拥有农地转让权,并对土地使用权的转让主体、转让原则、转让形式、定价方式及转让收益归属做了制度设计,但是农民土地转让权的获得仅仅限于农业内部,且农地转让并非无条件转让。如《中华人民共和国农村土地承包法》规定土地承包经营权流转在同等条件下本集体经济组织成员享有优先权;采取转让方式流转的应该经发包方同意;采取转包、出租、互换或者其他方式流转的应当报发包方备案等。这意味着:其一,农地转让权限于农业用途,农民难以获得农地非农化的土地增值收益。显然,在中国工业化、城市化快速发展的今天农地非农化土地增值收益巨大,对农地转让权的限制其实是对农民利益的剥夺。其二,家庭联产承包制下本集体经济组织成员优先享有转让资格,即转包、转让、出租等发生在承包方之间,这在中国农村传统乡土熟人社会中无疑将非本集体经济组织成员婉拒在土地流转大门之外,无法将土地资源全部配置给具有优质人力资本的人,农民因此无法获得土地流转的最大收益。第三,无论采取何种农地转让方式均需征得农民集体经济组织的同意或备案,这在农民集体经济组织处于强势地位的当今中国,农民土地承包经营权流转的难度可想而知。不尽自由的土地转让权使农户要么无法自行实现承包地使用权的流转,要么须为其流转付出较高的交易成本,造成土地使用权价值难以实现(张红宇, 2002)。

(二)土地股份合作社下渌洋湖村土地产权结构分析

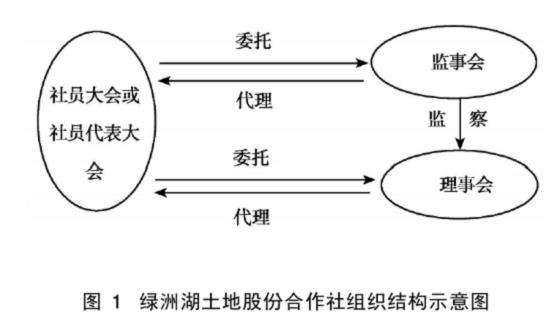

渌洋湖村根据“入社自愿、退社自由、民主管理、独立核算、自负盈亏”的原则组建渌洋湖土地股份合作社,构建起社员大会或社员代表大会、监事会、理事会的组织架构(见图1)。《渌洋湖土地股份合作社章程》规定,“凡承认本社章程,从事与本社相关专业生产经营的农民、单位和其他生产者,以国家二轮土地承包、享有土地使用权且目前正在使用中的土地入股,经理事会审查批准,履行入社手续即可成为本社成员。”监事会代表社员监督和检查理事会及理事长的工作。主要职责包括:监督理事会对社员(代表)大会决议和章程的执行;监督检查社内生产业务经营和财务收支;列席参加相关理事会会议,向理事会提出改进工作的建议;提议召开临时社员(代表)大会,讨论重大监察事项。理事会作为执行机构,其职责主要有:组织召开社员(代表)大会,执行社员(代表)大会决议;制定和组织生产发展业务计划并提交社员(代表)大会通过,组织实施各项工作任务;制定并执行财务等管理制度;聘任、考核和解聘主要管理人员;讨论接纳新社员和社员退社事宜。生产经营项目实行公开招标,竞争竞标,内外无别,抵押保障,法律保护,确保生产经营正常运转。

与家庭经营制相比,渌洋湖土地股份合作社土地产权关系更为复杂,在保持土地产权完整性的同时,土地产权完全性有了一定程度的提高。

第一,土地使用权较为全面。与家庭联产承包责任制相比,渌洋湖土地股份合作社的成立使农民的土地使用权转移到股份合作经济组织手中,有效地避免了土地的经常性调整,土地利用的选择权更大,土地利用效率更高。其一,渌洋湖土地股份合作社入社农民以土地使用权入股, 1·25亩为一股,不设集体股,一人一票。入社后,土地使用权的实物形态与价值形态分离,农民与土地的关系间接化,分散零碎的承包地被集中起来,土地潜力得到了充分发挥,有效规避了渌洋湖村农民家庭经营制下因调地而产生的效率损失。其二,土地股份合作社的成立使弱小分散的农户聚集为大规模的农业组织,农业生产资源向优势农业组织集中,农民的土地使用权转移到股份合作经济组织手中,提高了其在市场中的讨价还价能力。并且,虽然从表面上看入社农民失去了土地的使用权,但实际上农民对土地的直接使用权转变为股权及相应的监督权。《渌洋湖土地股份合作社章程》规定,社员有权“参加社员(代表)大会,并有表决权、选举权和被选举权;有权对本社的工作提出批评和建议;有权建议召开社员大会或社员代表大会;有权依照章程规定程序退社”。由于入社农户土地持有量相差无几,并严格按入股土地计量股权,股权与投票权、收益权一致,这极大地调动起入社成员参与决策和监督的积极性。其三,渌洋湖土地股份合作社的成立使农户家庭经营制下小块的土地通过统一规划、招标投包给专业队经营,土地资源得到更充分有效的利用。《渌洋湖土地股份合作社章程》规定,社员有权“享受本社提供的各种生产经营技术服务;享有保护价收购农林综合开发分配的权利,以土地、技术、设施、资金入股者享有按股分红的权利”。经过几年的规划和建设,渌洋湖土地股份合作社将土地划分为新型生态居住区、有机水稻生产区、无公害蔬菜生产区、绿色水产水禽养殖区等。2008年新型生态居住区占地24公顷,注重提高农村住宅环境质量,完善生活配套设施,集中处理生活污水、垃圾等废弃物;有机粮油种植区220公顷,其中有机水稻种植面积60公顷、无公害蔬菜生产区7公顷采用绿色、有机生产技术等生产高品质的绿色和有机蔬菜;绿色水产水禽养殖区实行鸭鱼混养并把单纯饲养发展成苗禽炕孵、成鸭饲养、饲料加工、蛋肉加工一体化经营。渌洋湖土地股份合作社的成立实现了更大范围内土地资源的优化利用,优化了农业生产结构,实现了农业生产、农产品加工和农产品销售诸环节的有效联结,扩展和延伸了价值链。

与农户分散经营相比则农地使用权更加全面。

第二,土地收益权较为充分。与家庭联产承包责任制相比,渌洋湖土地股份合作社成立后农民与土地的关系间接化,尽管农民仍然不能获得土地非农化的增值收益,但是农民不仅不再上缴村集体“三提留五统筹”,而且得到了政府政策的支持。此外,分散零碎的承包地被集中起来,能够更充分地利用生产要素,降低决策成本,延伸农产品价值链,增加了土地收益,而且农民因为拥有了对土地的股权而使其收益在一定程度上得到了保证。《渌洋湖土地股份合作社章程》规定,土地股份合作社的社员拥有以下权利:“享有本社共有成果的受益权和分配权;以土地入股者,男60岁、女55岁以下的劳动力,在服从分工的前提下享有就业保障,每人每年工作300天者保底工资不低于4000元”。

渌洋湖土地股份合作社土地收益扩张的来源主要来自以下方面:其一,政策支持带来的收益。扬办发[2007]73号文件规定,“对从事农业生产的土地股份合作组织销售的自产农产品免征增值税”、“土地股份合作组织直接用于农、林、牧、渔的生产用地免缴土地使用税”、“土地股份合作组织孵坊用电、畜禽养殖业等用电按农用电价格计算”;2008年渌洋湖土地股份合作社就曾获得扬州市政府“支持土地股份合作社发展专项资金”和“土地股份合作组织贷款财政贴息”资金共计10万元。其二,生产要素充分利用所带来的收益。渌洋湖土地股份合作社成立后,加大对农业基础设施等的投入力度,改善了农业生产条件,生产要素得到充分利用,土地生产潜力得到充分的发挥。土地股份合作社成立4年,先后融资200万元用于水利设施投资、80万元建成龙游桥一座、500万元建成主干道水泥路、600万元营造1500亩生态林、100万元进行沟河整治清理等;以扬州大学为科技依托开展科学研究、农业生产技术培训及指导;引进世界名鸭英国“SM3”樱桃谷肉鸭、选育渌洋麻鸭新品系等;加强人才培养力度,先后培养了200多名技术人员与技术工人,其中大中专毕业和中、高级职称的科技人员45名。其三,降低了交易费用。与家庭经营制下分散的个体农民对瞬息万变的市场应接不暇、市场信息非常匮乏、获得市场信息成本高昂相比,以张福龙为代表的企业家群体不仅具有信息掌握、信息获取和信息处理能力等的明显优势,而且更富有远见,更利于降低经营和决策风险*。此外,渌洋湖土地股份合作社使原子化状态的农民结构化,将农民有效地组织起来,并通过品牌化运作、交易规模的扩张、销售网络的建设等,极大地降低了市场交易费用。

其四,产业结构调整所带来的增值收益。如通过把单纯饲养发展成苗禽炕孵、成鸭饲养、饲料加工、蛋肉加工一体化经营,延伸农产品价值链,使农业能够有效地分享工业剩余,获取价值链延伸带来的增值收益。2006年炕孵400万只、蛋鸭饲养30万只、樱桃谷肉鸭饲养70万只、饲料加工30500吨、蛋制品加工3000万只、宰杀加工鸭70万只、肥水养鱼1000亩、鸭粪种粮2500亩、鸭粪种树3500亩、秸秆木屑培育珍稀菇30万袋,产值达到15261·5万元,利润1759·05万元。

渌洋湖土地股份合作社收益的增长为农民享有更充分的土地收益权提供了经济保证。在渌洋湖土地股份合作社中农民获得的收益大体分为固定收入、分红收益和劳动力工资收入。渌洋湖土地股份合作社规定入社成员每人每年可获得300公斤水稻、25公斤小麦、100元现金(60岁以上老人为400元);分红收益为渌洋湖土地股份合作社的按二次股分红收入。渌洋湖土地股份合作社社员人均现金分红收益逐年增加, 2005年人均100元、2006年人均130元、2007年人均170元、2008年人均200元。劳动力工资收入来自渌洋湖土地股份合作社社员的打工收入。入社成员可以在合作社工作也可以外出打工。2007年和2008年,在合作社工作的劳动力工资收入达到12000~20000元/年。

第三,土地转让权较自由。与家庭联产承包责任制相比,渌洋湖土地股份合作社成立后,虽然土地流转仍然限于农业用途,但是入社社员可以“用手表决”和“用脚表决”,土地权利转让更为便利、更为自由,而且有利于土地资源与优质人力资本最大限度地结合起来。其一,土地入股后,渌洋湖村民从传统意义上的农民变成了股民,村民与土地股份合作社之间形成了契约式的委托—代理关系,土地转让权更为自由,入社社员“用手表决”的权利和“用脚表决”的权利得到更完整的体现。《渌洋湖土地股份合作社章程》明确规定,社员代表大会是渌洋湖土地股份合作社的最高权力机构,其权力主要有通过和修改土地股份合作社章程,决定土地股份合作社解散或合并、联合等重大事宜,审查批准经营方针及业务发展规划,选举或罢免理事会、监事会成员,审查、批准理事会、监事会的工作报告及财务报告等。由于渌洋湖土地股份合作社存在于一个相对封闭的社区中,规模不大,社员相互间非常了解,入社农民对土地股份合作社“看得见、摸得着”,农民甚至可以找企业家面对面谈话。合作社社员—社员代表大会—理事会、监事会之间形成的委托—代理链很短,监督成本低、监督效率高。“用手表决”使得土地股份合作社成员能有效地对企业家实施约束和监督。其二,当入社农民对土地股份合作社经营管理不满意时农民可以“用脚表决”。渌洋湖土地股份合作社实行“入社自愿、退社自由”。《渌洋湖土地股份合作社章程》规定,“社员退社,应于三个月前提出申请,经理事会审批。退社时,如有股金,按当年决算后,根据盈亏将股金折算成现金,在年终决算后两个月内退还。以土地入股的社员,退社时土地数量按入股量不变,土地划分的地点应服从村委会的规划布局,合理安排”。如果土地股份合作社“人数过少无法开展活动;业务亏损严重,无法继续经营;本社多数成员认为应该解散;依法被吊销营业执照或者被撤销”等可解散土地股份合作社,且在解散土地股份合作社时,“农户以土地承包经营权入股的,依据《中华人民共和国土地承包法》之规定,土地承包经营权不得用于清偿债务,不得作为偿还债务后剩余财产进行分配。”其三,渌洋湖土地股份合作社从合作社内外聘请经营管理人员及各产业链所需的专门技术人员,将土地资源与优质人力资源有效地结合起来。与家庭经营制相比,更为便利、更加自由的土地转让权无疑有助于建立有效的激励和约束机制,约束经营者的道德风险行为,降低内生交易费用,提高制度效率,保证土地股份合作社的健康运转。

渌洋湖土地股份合作社土地产权结构的完善有效地调动起农民、企业家等方面的积极性,土地股份合作社得到了长足的发展,规模不断扩大,入股土地面积、入社农户数、入社人数均不断增长,农民经济收入不断提高。2004年入社土地面积仅为700亩、入社农户152户、入社人数400人, 2008年发展为入社土地面积3368亩、入社农户758户、入社人数2438人; 2003年,渌洋湖村农村经济总收入仅为5119万元, 2008年达到15131万元;土地股份合作社成立之前,水稻亩产量约为400公斤、小麦亩产量约为150公斤, 2008年水稻亩产量达500公斤、小麦亩产量达350公斤;与2004年相比, 2008年稻谷总产量增长32·09%、小麦总产量增长53·09%、成林抚育面积翻了两番多、家禽养殖量增长80倍、鱼类产量增长12·5倍; 2004年农民人均纯收入仅为5286元, 2008年达到10984元。

四、简要结论

理论研究和实践操作业已表明农地产权制度对农业增长至关重要。不同的农地产权结构具有不同的激励和约束效应,进而产生不同的制度绩效。对产权结构的考量包括产权完整性和产权完全性两方面。

产权越完整、越完全,越能激励经济主体合理、高效率地利用资源,进而提高资源配置效率,越有利于提高经济绩效。尽管家庭经营制度赋予了渌洋湖村农民较完整的农地产权,但农地产权的完全性仍受到一定的限制,突出表现为农地使用权受限、农地收益权不充分、农地转让权不自由。与家庭经营制相比,渌洋湖土地股份合作社土地产权关系更为复杂,不仅土地产权完整性得到了保持,而且土地产权完全性有了一定程度的提高,并带来可喜的经济绩效。从渌洋湖土地股份合作制制度创新的实践中得到的有益政策启示是,未来我国农地产权制度创新的方向应该是进一步完善农地产权结构,在保持土地产权完整性的同时不断提升农地产权的完全性。这是中国农业持续增长的产权之源。

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03