——凤阳县刘府镇赵庄村考察札记

一、引言:赵庄的“否定之否定”:新农村建设的又一个样本

“新农村建设”是一个好口号。类似的口号在20世纪30年代被当时的国民政府提出过,然而占据乡村权威治理空间的乡村士绅体系、占据乡村行政管理空间的保甲制度、传统的宗族力量和残缺的农民土地所有权制度、政府包办式农民合作运动等,都不足以支撑国民政府的新农村建设的看似宏大的构想。

这个口号在新中国成立初期也被雄心勃勃的新政权提出来了。土地制度彻底改变,农民获得了土地的所有权;乡村治理空间发生了彻底的变化,新的政治代表人充当了村庄的权威,原有的士绅体系和宗族力量逐渐退出了历史舞台;乡村行政管理制度逐步转变为以政治控制为核心的体系,这种政治控制使原有的松散式的农村行政管理逐渐转变为集中式的农村行政管理;与此相适应的,是政府对农村合作制度的充满理想的大力推动与基本务实的工作理念。因此,在新中国成立初期的一段时间,新农村建设取得了若干奇迹般的成果,农业生产的秩序和效率都提升了,农业要素的整合(包括劳动力、土地、生产工具以及信贷资金等)大大提高了农业劳动生产力,使粮食产量得以维持新中国成立之后百废待兴、工业建设高潮逐步到来、新政权行政体系不断膨胀的局面。

但是从20世纪50年代末期到70年代末期,新政权所实施的农村政策由于深受当时政治体制和意识形态的影响而逐步变得僵硬和单一化。在这种僵硬单一的农村政策体系下,产生了对农民所有生产要素自由支配权的全面的干预与控制,而合作化在极短时间之内的迅速升级,剥夺了农民自由选择生产制度和分配制度的权利。对农业剩余到大规模强制性剥夺以及农民在人民公社中退出权的缺失使农民对合作社制度和农村权威体系失去了信任,从而孕育着内部变革的可能性。以安徽凤阳小岗村为代表的草根力量,终于在一瞬间以一种戏剧性的方式颠覆和否定的原有的大一统的土地制度、乡村行政管理制度和治理体系,实行分田单干,揭开了中国农村改革的序幕。这一次对传统农村土地制度和管理制度的否定,获得了务实的中央决策者的默许式的激励,在一定程度上使各类农业生产要素的支配权重新回归到农民手中。农民有了土地的支配权,有了自己劳动力的支配权,有了对自己生产资料的支配权,从而使农村经济焕发了前所未有的活力与生机,农业生产在短暂的几年内就超越了历史水平,粮食产量之高甚至使农村在80年代后期出现了卖粮难的局面。

然而,在这场“否定”之后30年,农村又面临着新的挑战,农村大规模凋敝、乡村治理体系瘫痪、农业生产效率和市场适应性的低下,使原有的农村生产关系又孕育着新的变革和“否定之否定”。在21世纪初期,“新农村建设”这个诱人的口号第三次被提出。站在21世纪的门槛上,人们突然发现,分田单干也许只能解决温饱问题,但解决不了农民的致富问题。安徽凤阳小岗村,尽管衣食无忧,结束了出去讨饭的历史,但是农民收入不高,生活水准低下,人均收入竟然落后于凤阳县的平均水平。当小岗村还在陷于“分”与“合”的争论中不能自拔的时候,有一些村庄却在悄悄地行动了。凤阳县赵庄就是一个典型。这个与小岗村相隔几十里的村子,尽管名气没有小岗村那么大,但是这个村子给我带来的震撼和启发却一点也不逊色于小岗村。可以说,赵庄采取的农村建设模式是一种全方位的合作模式,也是一种全新的合作模式。赵庄的“否定之否定”,或者说赵庄对传统体制的“反叛”(某些记者的用语),也许代表着一个新的农村发展方向。

北京大学考察团于2008年6月27日访问了赵庄,并得到了赵庄村小康建设协调领导小组顾问、原凤阳县委副书记(分管农业)谢朝卿先生的热情接待。从谢朝卿先生这里,我们听到了关于赵庄的发展史和创业史的一系列故事。回来之后,我一直在思考:赵庄的奇迹在哪里?赵庄为什么引起了媒体极大的关注?赵庄模式在中国有没有可复制性?究竟如何概括赵庄的发展模式?

二、故事之一:从村委会主任到民营企业家:乡土情结和乡村建设蓝图

故事还得从赵庄一个关键的人物谈起。赵庄的现任党支部书记叫赵世来,是一个知名度颇高的民营企业家,也是全国的劳动模范,安徽省人大代表。说起这个人来,其经历颇曲折。早在20年前,也就是80年代的时候,赵世来就是赵庄村的村委会主任和村支书一身二任的核心人物。为了实现率先致富,给农民致富闯出一条新路,赵世来后来辞去了村里的职务,怀揣家里一点微薄的积蓄,毅然投身商海,开始了艰苦的创业。他此后的经历有些复杂,干过严桥供销社的推销员,刘府镇供销社理事会副主任,并做过粮油加工贸易。艰苦的创业,使他积累了丰富的经商与企业管理的经验,同时也完成了自己的“资本原始积累”。

1996年,赵世来看准了附加值高的石英砂深加工项目,在全县第一个办起了异型保温瓶胆厂——凤阳县金星保温瓶总厂。该厂总投资600万元,年生产异型瓶胆400万只,出口到俄罗斯、阿拉伯国家和东南亚国家等世界各地。保温瓶厂目前拥有职工1200人,占地13.6万平方米,总资产1.93亿元,年产异型瓶胆4000万只,产值1.6亿元,成为亚洲生产异型瓶胆规模最大的一家民营企业。2003年创建金星实业有限公司,成为安徽省农行“优良客户”被省政府授予“百强民营企业” 和“文明乡镇企业”,成为凤阳县纳税大户。

应该说,从村委会主任到一个成功的民营企业家,赵世来完成了自己人生中的一次成功的转型和巨变。从某种意义上来说,此时的他,已经完全不是传统意义上的农民。他思维开阔,有企业家特有的敬业精神、创新精神,有长远的眼光,同时也有精明缜密的商业头脑,有长期以来锤炼出来的管理能力和决策能力。从一个农民和村主任,到一个成功的企业家,意味着赵世来已经为以后的大事业奠定了雄厚的物质基础、人力基础和思想基础。

正当赵世来在自己的企业发展方面一路春风的时候,一个事情使他的生命轨迹出现了戏剧性的关键转折。2001年,赵世来去北京参加“WTO与中国农业”经济论坛。这个论坛,也许对于一些学者和企业家而言只是一次普通的会议,可是这次论坛却对赵世来的思想产生了深刻的影响。他对于农村发展的思路顿然开阔和清晰起来,他意识到,农业的产业化和市场化是农业发展的必然趋势,但是产业化和市场化意味着农村的经济运行机制必须进行深刻的变革。

赵世来决心回到赵庄,以自己的思路重新描绘赵庄发展的蓝图。这个蓝图可以包含几个有机的组成部分。首先是农村基础设施的改善,包括水利设施、公路和其他公共设施等;其次是实现工业反哺农业,吸收农民进入企业,使部分农民脱离土地,转化为产业工人,增加农民收入,提高农民福利;再次是土地制度的重新调整,重新规划土地,实现土地的集约化、规模化利用,提高农业生产的效率和收益;最后,是实现农村治理的民主化和村庄发展决策的科学化,这就涉及基层治理结构的深刻变化。从2002年赵世来与农民签订土地租赁合同造林、成立金星农林开发有限公司开始,他的新农村建设的蓝图正式开始实施,赵庄从此进入了一个新的历史时代。

三、故事之二:三顾茅庐:一个内生性乡村权威体系的形成

在分析赵庄发展模式之前,我们要先讲述一个“三顾茅庐”的故事。赵世来重新回到村里,带领村民致富,离不开一个重要人物,这个人就是原凤阳县委主管农业的副书记谢朝卿。

我们跟谢朝卿书记在村委会热烈地交谈着,他还带领我们参观赵庄的百亩池塘、杨树林、养殖场和正在建设的农民住宅区。尽管已经年过七旬,但是这位老人浑身上下充满活力,语速很快,话语里充满激情。以前,他在赵庄所在的刘府镇当过多年的党委书记,对赵庄不仅了如指掌,而且也与赵庄的乡亲建立了很深的感情。后来,他又担任凤阳县委主管农业的副书记。他对全县的水利情况特别熟悉,以至于哪些水库、哪些水渠位于什么地方蓄水量多少都烂熟于胸,在多次抗洪指挥中发挥了重要作用,即使是现在,遇到抗洪的事,还要请老人家去当顾问。因为,这个顾问在分析各水库的险情时根本用不着实地勘察。

当赵世来决定回到赵庄继续担任村支书的时候,他就想到了谢朝卿。选择谢朝卿担任赵庄小康建设领导协调小组顾问,大概有几个理由:第一,谢朝卿曾经担任过凤阳县委主管农业的副书记,在凤阳农业部门的路子宽,人脉好,农口的干部都曾经是谢朝卿的部下,因此很多沟通协调的事情,只要谢朝卿出马,效率就会高很多。这一点,赵世来肯定想到了,这不能不说是赵世来的“老谋深算”。第二,谢朝卿担任过很多年的刘府镇的领导,对赵庄熟,赵庄村的人对谢朝卿也熟,因此,彼此都有一定的感情积淀,容易沟通。选一个村民不熟悉的人,村民在接受起来有困难,开展工作的阻力就会加大。而对谢朝卿,村民很快就可以接受,有感情基础。第三,恐怕也是最重要的一点,就是赵世来看中了谢朝卿的敬业精神、对农业和水利的熟悉与精通、在领导方面的过人才能、基层组织建设的丰富经验、以及他做事的谋略与魄力。这一点是最关键的,而以后的实践也证明,谢朝卿确实是顾问的不二人选,赵世来的眼光没有错。

谢朝卿在与我们聊天中,袒露了他的心迹:实际上,赵世来刚开始去请他“出山”的时候,他并不愿意。原因很简单,本来嘛,退休了,可以过过清闲的生活,安度晚年,含饴弄孙,喝茶遛鸟,岂不逍遥,何必再去忙忙碌碌呢?赵世来去请谢书记,一共请了三次,可谓用心良苦。“三顾茅庐”,赵世来的心是诚恳的,更重要的是,赵世来投身赵庄新农村建设的无私奉献精神、那种对赵庄的赤子之情、那种想干一番事业的激情,最终感动了谢朝卿。谢朝卿说:“我确实被他的热情和精神所感动。但是干这个事情光有热情不行,还要认真规划,理清思路,一步一步走。”

就这样,谢朝卿和赵世来成为一对“黄金搭档”。两个人既有合作,也有分工。赵世来长于按照企业发展的思维对整体发展战略进行谋划,同时以资本所有者的身份进行投资;谢朝卿擅长作人的工作,推进村庄治理的民主化和法治化,并在农业产业化和农田水利方面有专长。有些评论者将赵世来作为资本的代表,谢朝卿作为推动村民自治和民主管理的代表,这种说法未必全面。实际上,两个人的职能和作用往往是互相交叉的。仅仅把赵世来作为资本的代表是不全面的,因为他毕竟是现任的赵庄村党支部第一书记,以前也曾担任过多年的村主任和村支书,所以他在推动村民自治中也是发挥了核心的作用,而不仅仅是资本所有者的作用。

从社会学角度来说,村庄权威可以分为两类,一类是嵌入式权威,一类是内生性权威。我在以前的文章中也谈到过嵌入式权威的局限性。嵌入式权威是通过外部力量硬性“嵌入”到一个固有社会结构中的权威,由于固有的社会结构具有高度的封闭性和排外性,导致这种嵌入式的结构往往很难真正成为这个社会结构中的有机组成部分,相反却往往因被固有结构所排斥而难以奏效。内生性权威则是一个社会结构中自生出来的权威体系,权威体系本来就是原有社会结构的一部分,因此固有的社会结构不对这个内生的权威作出排斥和质疑,而是能较好融合为一体。内生性的权威在沟通成本上大大低于嵌入式权威。

就以上的定义看来,赵世来和谢朝卿属于内生性的权威,而从滁州市委下派到小岗村的沈浩则属于嵌入式权威,大学生村官也属于嵌入式权威。村民对赵世来和谢朝卿的信任感,远远高于小岗村对沈浩的信任感。这种信任感不是上级的委任状可以解决的,而是出于长期的相互交往而达成的信任。

这就涉及到一个问题,就是赵庄这种模式是否具有可复制性?最近,凤阳县委为复制赵庄的经验,选拔一批民营企业家到一些村子作领导,在这些民营企业家中,是党员的,则担任当地的村支书;不是党员的,则推荐为名誉村委会主任,主导所在村的新农村建设。这个做法,是否能够奏效,现在很难说。但是有一点可以肯定,这些“嵌入式的权威”,必然要经过与当地村民艰苦的长期的沟通,或许才可能获得当地村民的信任。

四、土地合作与要素整合:赵庄模式的制度基础

赵庄现有2100人,4个自然村,实有耕地7500亩。到2001年,人均收入仅有不足1000元,低于凤阳全县平均水平。2002年,赵世来在村民代表大会上提出“企业带动、科技兴业、奋战八年、全面小康”的发展目标。不过那时候赵世来还不是村支书。从2002年1月,赵世来注册成立了凤阳金星农林开发有限公司,注册资本100万元,该公司是专门为赵庄建设工程而注册成立的,负责筹措资金和实施以企业为依托,本着“依法、自愿、有偿”的原则,先后与赵庄村480户农民签订土地租赁合同,4000亩土地由公司统一管理,实现集约化、规模化的经营。

除了租赁的4000亩地之外,赵庄还有3500亩承包地由农户负责经营。赵世来引导农民调整产业结构,经过专家论证,选择养羊、养鹅、大棚蔬菜、无籽西瓜等项目,由公司统一提供技术示范和技术服务以及提供种苗等服务。谢朝卿介绍说,赵庄的土地资源丰富,劳动力资源丰富,地理位置很好,距离蚌埠市仅有6公里,到淮南和合肥都很便利。根据赵庄的土地、劳动力、区位等优势,他们决定发展大棚蔬菜为主的无公害产业。现在看来,无公害产业的选择是正确的,目前大棚蔬菜已经搞了130亩,到2010年要搞到500亩,其他蔬菜要搞到1500亩,做到人均一亩瓜菜田。仅效益农业这一块,农民人均收入到2010年就可以达到10000元左右。

赵庄新型农业产业发展的初始条件是非常差的。赵庄虽然土地多,但是过去是出了名的贫困村,号称刘府镇的“北大荒”。分田到户之后,地块非常零散,各家各户的地分散在不同的地方,乱七八糟,难以实现规模种植,也难以实用大型机械,浇地和施肥等田间管理的成本较高。最要命的是,水利设施很差,旱涝不保收。谢朝卿告诉我们,以前赵庄是不敢种瓜的,主要是因为怕涝,一旦出现涝灾,则全部收成都泡汤。

在这样的初始条件下,第一件事情就是要打破原来的土地格局,把土地重新集中起来,搞农田综合治理。从2005年到2007年,赵世来耐心说服农民,将土地重新收上来,进行统一的治理。这期间,共完成45万土方,挖了7眼大塘,有效蓄水100万方。他们在塘埂上栽桃树,塘里养鱼,立体开发,效益很好。桃树去年栽,今年就挂果了,他们还打算搞农家乐旅游,吸引城里人到赵庄来休闲度假。现在,这些经过治理的土地全部承包到村民进行规范化管理。经过农田综合规划和科学治理,农田规模扩大,每户农民的承包田集中,基本做到路路相通,可以进行机械化种植,灌溉系统也可以配套,极大地改善了农业生产条件,提高了农业生产的效率,降低了农业生产成本。现在,赵庄已经由“北大荒”而变成旱涝保收的效益农业基地。

实际上,土地的综合治理就是实现土地的合作。可以说,赵世来和谢朝卿所作的,是把整个赵庄当作一个土地合作社,进行统一规划,统一经营,实现各种生产要素的全方位整合。我们可以想象,在这个工作开展的初期,赵世来和谢朝卿必然面临着巨大的困难。村民是不会轻易把自己的承包田交给别人去统一治理和经营的。他们必然要考虑这样一件事的可行性、可能存在的风险以及潜在的收益。赵世来他们作了大量的说服工作,把规划给村民讲清楚,争取他们的信任和支持;在征得村民的同意之后,统一收回土地,统一丈量登记,按照规划统一治理,该挖塘的地方挖塘,该推平的地方推平,将所有土地都整治好之后,再分给农户。结果是农户的土地由原来的零碎的地块变为完整的有规模的地块,跨区作业的收割机等机械可以运作。这种统分结合的土地制度,是对以前的包产到户的土地制度的一次“扬弃”,可以说是赵世来的一大创新。村民仍然对自己的土地拥有产权,但是这些土地在经过统一治理之后已经重新加以整合,在经营时也可以进行统一经营管理。这就克服了以往土地切割零散、农业生产成本高、机械化和集约化程度低的弊端。

在土地合作和土地整治的过程中,也遇到一些具体困难。挖土需要劳动力,每户都要出,但是在赵庄很多农户的劳动力都出去打工了,没有劳动力怎么办?赵世来他们就召集大家想办法,结果是大家统一商量一个价格,让没有劳动力的农户出钱,由村里统一招人去挖土。最后达成的协议是一亩地大约50元。这项工作做了很久,谢朝卿深有感触地说:“发动群众太难了,必须一步一步来,不能急。但群众还是讲理的,这个方案,最后大家都接受了,整治土地就顺利推行了”。

五、村民自治与民主管理:赵庄模式的组织基础

土地合作使赵庄超越了包产到户制度,土地的规模化和集约化经营进一步解放了生产力,为效益农业、新型农业、农业产业化奠定了制度基础。但是,土地制度的变革仅仅是赵庄模式的一部分。赵庄模式另一个重要特征是村庄的民主治理。按照村民委员会组织法的要求,大力推进村民自治和民主管理,加强民主政治建设,为赵庄的新农村建设奠定了组织基础。

2002年,赵庄成立了由赵世来、谢朝卿和镇、村主要负责人以及金星农林开发有限公司领导共7人组成的赵庄村建设工作协调领导小组,凡涉及赵庄建设的重要事项都要在领导小组内进行充分的酝酿讨论,形成初步决策方案。而协调领导小组成立后,按照村民委员会组织法的有关规定,由全村村民推选出33名代表组成村民代表会。协调领导小组提出的方案全部要经过村民代表会讨论通过才能付诸实施,重大事项还要召开村民大会。在坚持民主决策的同时,村里还成立了7个由村民代表组成的民主管理小组,参与日常管理工作,充分体现了村民决策管理的主体地位。

谢朝卿介绍说,从2004年开始,赵庄就开始集中精力抓村民自治和民主管理,搞了一个村民自治章程,由群众讨论并认可。赵庄的大事小情都不是领导说了算,而是村民说了算。先是党员讨论,再开村民代表大会讨论,如果村民代表大会同意,再由村两委通过实施。民主协商使赵庄在实施任何一项建设措施都有章可循,村民的认同度较高,实施成本和摩擦成本必然就随之下降。村民自治和村庄民主管理最终实现了新农村建设以农民为主体的目标。

因为赵世来和谢朝卿都认为,新农村建设的主体始终是农民,而不是个别企业家,企业家在新农村建设中可以起到发动、引导的作用,但是要真正使新农村建设起到作用,就必须让农民真正成为主人,将新农村建设的可持续的发展和管理的接力棒交给农民。在通向村庄的路旁,竖着一个标语牌,上面写着:“新农村建设我们是主人,目标是——大家共同富起来”。这是赵世来的新农村建设的基本哲学。以农民为核心和主体,事事都经过民主协商,这是赵世来的高明处,也是赵庄可持续发展的关键所在。很多新农村建设中的明星村,都是由一个集权人物说了算,这种模式在短时间内可能有作用,但是却不可持续。没有一个组织基础,新农村建设难以持久。

谢朝卿说,村里的筹款等大事都是村民代表大会通过民主讨论通过的,村干部按章办事就行了,体现出村民参与的精神。再比如挖塘,要挖掉很多坟,自然会有很大阻力,这在其他村是不可能做成的。但是赵庄却可以。在行动之前,经过严格的民主程序进行讨论,大家形成了一致的意见,就是对相关的村民进行一定的补偿,补偿金的额度由村民自己讨论决定。农民自己讨论,自己制定政策,自己来监督,自己来执行,干群关系就顺了。谢朝卿在推动赵庄民主治理方面做出了突出贡献。他还着重推动赵庄党支部的组织建设,一个季度召开一次党员学习会,半年开一次党支部民主生活会,讨论村庄发展重大事件。没有过硬的领导班子,新农村建设就会夭折,谢朝卿挂在嘴边的一句话是:只有落后的干部,没有落后的群众。

六、小结:四位一体的赵庄模式

此次凤阳之行,赵庄给我的印象最深,启发最大。赵庄模式是一个立体的、全方位的新农村建设模式。上面我说过,我们可以把赵庄看作是一个大的合作社,这个合作社几乎将一切生产要素加以重新整合,农民通过生产要素的整合提高了农业生产效率,使分散的小农经济转变为农业的集约化和规模化经营。

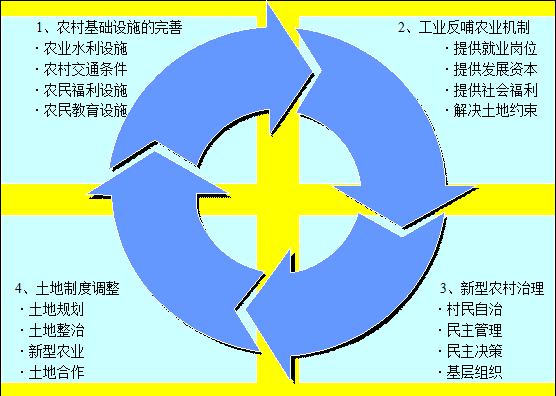

如何概括赵庄模式?我认为,赵庄模式是一个四位一体的模式,包括农业基础设施、工业反哺农业机制、村庄民主治理和土地制度调整四个部分(如图1)。其中农业基础设施包括农业水利设施(水塘、水库和水渠)、农村交通设施(乡村道路)、农民福利设施(如福利院、敬老院、统一住宅等)、农村教育设施(中小学)。农村基础设施的完善是新农村建设的重要标志。

工业反哺农业机制包括工业企业为农村提供就业岗位、提供发展资本(如投资兴建农林总公司、为村民养殖业争取信贷支持等)、提供社会福利(如代替农民交纳农业税、为农民提供耕地出让补偿金等)、解决土地约束(通过土地的集约化经营使农民从土地上解放出来,成为产业工人)。赵世来通过自己的公司,既解决了一部分村民的就业问题,使他们的身份得到改变,同时又为赵庄的新农村建设找到了一个适当的推进机制和运行机制。从某种意义上来说,赵世来是按照市场化的方法,把赵庄当作一个企业来运营,以一种有效的方式实现了工业对于农业的反哺。

村庄民主治理包括实现村民自治、村庄的民主管理、民主决策,以及加强基层组织建设,这是赵庄模式的组织基础。同时,我们可以毫不夸张地讲,民主治理是赵庄模式的灵魂所在,没有民主治理,新农村建设就不具备可持续性。

土地制度调整包括土地的重新规划、重新整治,发展新型农业(效益农业和无公害农业),进行全方位的土地合作。土地制度的变革,是赵庄模式的核心组成部分,是赵庄模式的制度基础。赵庄的土地制度模式,对全国都有较强的示范意义。如何在稳定农民承包权的条件下实现土地的集约化经营,提高土地的规模效应,使小农经济过渡到现代农业经济,这是摆在决策者面前的一道难题,而赵庄的经验似乎为我们寻找这个问题的答案提供了若干有价值的启示。土地制度必须调整,但这种调整必须遵循民主、自愿、协商、有偿的基本原则,尊重农民的土地权益,既不能强迫农民进行土地调整,也不能硬性阻挠农民进行土地调整,一切行动,均应在与农民进行充分的民主协商之后才能付诸实施。

图1 赵庄模式的主要构成示意图

[赵庄调研访谈者为:谢朝卿:赵庄村小康建设协调领导小组顾问、原凤阳县委副书记(分管农业);许华新:凤阳县农委主任、凤阳县新农村建设办公室主任。]

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03