摘要:受欧洲合作思潮的影响,20世纪初合作思想被认为是解决社会问题、实现社会公平的有效途径。到20年代末30年代初,随着“三农”问题的日趋严重,社会各界认为,在农村建立各种形式的合作组织,是解决“三农”问题不可缺少的手段。在社会各界的推动下,30年代初安徽农村的合作运动发展迅猛,截至抗战全面爆发前夕,全省各个县份基本建立了合作组织,并开展了相应的业务。从这时期安徽省对合作社的设计看,合作社不仅仅是一个单纯的经济组织,而是具备多种功能,同时注意各种力量的整合,形成了安徽合作事业发展的良好局面。同样,受制于各种因素,这时期安徽农村合作运动的作用是有限的。然而,制度运行中存在的问题与制度设计本身的问题毕竟不是一个概念。民国时期安徽农村合作的兴起与发展,并以此作为解决“三农”问题的尝试与努力,这无论是在制度上的变迁,还是在实践中的创新,都具有重要的历史价值与现实意义,值得我们深入思考和认真研究。

关键词:合作社;安徽农村;“三农”问题;制度变迁

基金项目:教育部人文社科重点研究基地重大项目:“徽州文化与淮河文化比较研究”(05JJDZH219)阶段研究成果

世纪20年代末30年代初,随着农业问题的不断加深,农村经济的日趋严重,农民状况的不断恶化,改变农民的分散状态,建立各种形式和层级的合作组织,成为社会各阶层解决“三农”问题的首要选择,并作为重要的制度安排在各地实施。民国时期安徽作为合作运动较为发达的省份之一,到抗战全面爆发前夕,全省62个县已基本建立合作组织并开始运行。本文在已有研究成果的基础上,以1926—1937年间安徽合作社的建立为个案,对其建立的背景、组织设计及功能、运行与绩效进行考察,探究其得失成败,以期对现实有所裨益。

一、解决“三农”问题的“良方”:安徽合作运动的兴起

合作思想和理论产生于19世纪的欧洲,20世纪初传入我国。传播者认为,合作社有助于消除贫富差距、实现社会公平。作为较早提倡者之一,孙中山认为要实现民生主义,必须“节制资本”与“平均地权”,为此,必须进行合作。这种思想一直影响着时人对合作社这一制度性质的认识,合作社被认为是“社会经济弱者的自救运动的组织,是为改善社会经济弱者的经济地位。”时人指出,“农村经济的贫乏之源,不外为社会条件与自然条件所限制的结果,所谓社会条件,即是私产制度,封建势力,及帝国主义等等,它们无处不在推毁农村。所谓自然条件,即是生产工具,和生产方法,此二者的落后,造成了农村经济的衰退。因此,复兴农村经济,必须从自然条件和社会条件上入手。解决自然条件和社会条件的关键,在民众的组织问题。必须有适当的组织,才能应用适时代的生产工具和生产方法,才能打破私产制度,封建势力的遗毒,和帝国主义的羁绊。这种适当的组织,我们择定了,叫做合作社。“认为要改善农民的状况,发展农村经济,必须在制度上进行改革,将农民组织起来,以改变其弱势地位。

如果说这是时人对合作社赋予的价值理性,那么20世纪30年代初合作运动的迅猛发展则更多源自对其工具价值的诉求,虽然不同群体的期望不尽相同,但基本认同合作社是复兴农村经济的有效途径。从国民党政府来说,首要的是稳定农村,与共产党争夺人心。鄂豫皖革命根据地建立后,蒋介石在”剿匪“过程中,强调”三分军事,七分政治“,为有效控制农村,将合作社作为有效手段加以重视和推广。1932年鄂豫皖三省”剿匪“总司令部颁布了”剿匪“区内农业合作社条例,信用利用供给运销四种合作社模范章程,限期实施;设立鄂豫皖赣四省农村合作指导员训练所,规定每省100名,培养合作骨干;成立四省农民银行,并在1935年扩展为中国农民银行(以下简称农行),从金融方面予以支持。1934年,”军事委员会委员长行营令饬鄂豫皖三省,依据‘剿匪’区内各省农村合作社条例第八条之规定,成立农村合作委员会“。安徽农村合作委员会(以下简称省合委会)的成立即是这一背景下的产物,并在其后成为指导全省农村合作运动的主要机构。

其次,从社会团体,尤其是对安徽农村合作运动有重要影响的华洋义赈会看,它认为,建立合作社,有助于提高农民抵御灾害的能力,从而将消极的救助转变为积极的发展。1931年江淮发生特大水库,成为义赈会在安徽推动组织合作社之始。

再次,从银行界来说,它认为,融通农村金融,是振兴农村经济的必要举措,建立合作社,使之成为银行界与农村之间的桥梁,可以有效发挥资金的作用。银行界认为,农村交通落后,信息不畅,实施有效贷款,必须要有适当的组织,”所谓适当之组织,即今日社会所公认之农村合作是也。“解决此种问题,当以农村信用合作的设立,为最简便的方法。”

第四,作为合作社的主体,农民的态度亦非常重要。作为一种制度安排,农民对合作社抗拒抑或认同,对合作社的建立与发展至关重要。据华洋义赈会在30年代初的调查,安徽半数以上的农民需靠借贷生活。章有义的《中国近代农业史资料》显示,1931年皖省最富裕县份无为县,农家每户每年收入214元,支出269元,透支55元;最贫瘠县份霍邱县,农家每户每年收入225元,支出255元,透支30元。行政院农村复兴委员会的报告也大体反映了同样的情形:”徽属年来迭受茶木两业失败之打击,秋收欠稔,农民生活,至感枯窘,间有多数农民,因难觅资金之周转,无法打开其生活出路,宁弃其固有田园,离乡向外谋活。“由于农村缺少金融机构,农民借货主要来源于高利贷。30年代初安徽农村借贷的利率是:1分到2分占1.2%,二分至三分占32.1%,三分至四分占38.3%,四分至五分占11.1%,五分以上占17.5%。具体到各个县,如滁县,”农民借钱十元,在三个月以内,除还本金外,还须还稻或麦一石(折合市价五元)“。合作运动中,信用合作一枝独秀,实际上反映了金融枯竭下的农村,农民对流动资金的渴求。

各级政府的重视,民间团体的推动,银行界的加入,舆论的呼应,使安徽省政府将合作运动作为”要政“加以实施。安徽农村的合作运动在省政府的推动下,30年代初得到了较为迅速的发展。

二、制度设计:合作社的功能与定位

南京国民政府建立后,将合作社的建立作为七项运动之一加以重视。在中央的推动下,1930年安徽省政府制定了《安徽省农民合作社暂行规程》(以下简称《规程》),作为对合作社的管理依据。《规程》共8章32条,对合作社设立的目的、程序、社员与社股、会议等方面进行了较为详细的界定。第1条规定:“本章程于中央尚未颁布合作事业法规以前,暂行适用安徽省内农民所组织各种合作社”,第2条规定了设立合作社的目的:“合作社之目的,须为左列之一种或数种:贷放于生产事业上必要之资金于社员,及使社员得储金之便利;举办社员关于公共生产需要之设备;运销社员之出产品购买社员之需要物品”。

第3条规定:“合作社之名称,须表明其经营某种合作事业”,第5条则从税收方面优惠:“合作社营业税及收益税,均暂免之”。对合作社的运行,第13—20条亦作了相应规定:“合作社设理事监事各若干人,统称为社务委员,由社员大会选举”,“社务委员有渎职不法行为者,应受法律制裁”,如此等等。年4月随着安徽省农村合作委员会的成立,省级机构中开始建立了专门负责合作事务的管理与指导机构。省合委会建立后,确定了推行合作事业的三项方针:“第一,派员下乡对农民实施宣传,使其自动设立各种合作社;第二,指导已成立之合作社,经营各种业务,并挑选其联社员,每年定期施训,务使养成其自动经营各种业务之能力;第三,尽力促成各级合作联合社(即联合会),以求完成全省合作之统系,促其自立,裨政府只居于主导登记与监督之地位。其组社之原则有四:一、应用集团组织,希望个别运用者,组信用合作社。二、应用集团组织,愿为公共利用者,组利用合作社。三、当地有大宗农产品,而感受运销不便者,组运销合作社。四、当地有因农业生产上,或日常生活上需要之用品,特别感受购买困难者,组供给合作社”。现代政府的一项重要功能就是制定人们普遍遵守的规则,亦即制度,以使各项活动有序进行。省合委会成立后,分别制定了贷款、合作教育、农仓制度、县长区保甲长协办联责等章程,制定了工作纲要,使合作中的诸项事务有章可循。从其设计看,合作社的功能虽然主要体现在经济方面,非经济的功能如教育等同样得到重视,并被认为是一个不可分割的整体。

合作社首要的功能是经济功能,贷款是极为重要的方面。省合委会先后制定了《安徽省农村合作社贷款办法》、《安徽省农村合作社贷款标准》、《安徽省农村合作社借款还款程序》三个相互配套的章程。《贷款办法》共8条,对合作社贷款的资格、程序、款项来源、利息以及合作社、合委会与农行的关系等方面都作了清晰规定。如第八条:“一、安徽省农村合作社,必须经安徽省农村合作委员会指导成立并登记后,方得放款。此项贷款资金,除农村合作委员自筹基金外,概由鄂豫皖赣四省农民银行供给;二、合作社成立登会记后,由农村合作委员会将该社成立报告表,抄送农行备查;三、合作社因正常用途需要资金时,得向农村合作委员会填具借款申请书,经农村合作委员会负责审定后附加说明,呈请农行核放,如农行有异议,应于二日内函请农村合作委员会解释后再行核放”。贷款利率,暂定为月息8厘。第7条规定,“凡与农行有借款关系之合作社,农村得随时派员前往抽查”。这样在农行与合作社之间,形成了监督与被监督关系,以便保障贷款的正常使用。《贷款标准》根据合作社的种类进行划分,如信用业务,“其贷款以人数为标准,最高金额每一社员暂定为二十元”;利用业务,“须以设备抵押于农行,贷款如超过设备费八成时,须由农行认可之保证人担保”如此等等。贷款期限同样根据业务性质而有长短之别,“属于信用供给运销业务者,最长不得过两年;属于利用业务者, 最长不得过五年。“《借款还款程序》共10条,对借款、还款的流程及利息计算办法作了明确规定。

随着合作社业务的开展及联合社的建立,省合委会又制定了《安徽省农村合作委员会订定各县合作社及合作社联合会申请借款办法》(以下简称《办法》)。《办法》对各种类型合作社的借款手续、额度、标准用途以及借款时间及期限等都作了进一步规范。省合委会对放款控制颇严:”第一,借款须用于增加生产之途。借款用途,“限用于当时之生产资金”,以达到通过信用合作,促进农业生产之目的。第二,申请金额,有数目之限制,贷款之发放,亦有严密之监督,务使根据原来计划使用,并力防流弊之发生。如对信用借款,“其手续须填借款申请书并加盖保章,更须开列社员或会员社借款细数及实际用途”。这样可在一定程度上防止假冒。第三,各种贷款,依其作为还款来源农作物之季节,而订其还款之期限。即以该项农作物之高价期,为偿还期“。合作社的被重视,一个重要原因即是救济农村金融。省合委会将贷款在重要位置,制定了相应的措施,实际上是将农业合作与农业金融联为一体,从而有助于其功能的切实发挥。

此外,为使合作业务充分发挥功效,省政府将办理合作事业与兴办农业仓库相联系,”以推进合作,兴办农业仓库,为发展农村经济之要政“,”并拟定各县农村合作社兼营粮食储押办法大纲十六项,规定合作社得设置仓库兼营粮食储押,社员得以仓库向合作社抵押借款,借款利息不超过月息一分五厘“。旨在通过相互配套,构成政策体系,以使合作组织在经济方面的作用发挥最大化。

通过合作社开展教育,提高农民文化水平,改良社会风俗,同样是合作社的一个重要诉求。这方面主要包括:开展识字运动和讲习会,”由合作社区联会举办识字运动。已成之社,应赶办农村实验小学,并建设成人识字班,或民众学校,强迫社员及其子弟入校受训,以期普及“;举办合作讲习会,提高农民合作知识。它表明,对合作社的设计,不是单纯的对其经济功能的追求,更重要的是,它对合作的主体—农民的文化教育给予了较多的关注。这是这一时期对合作社的制度设计较有特色之处。

合作社作为一项制度安排,其在农村的实施与运转,有赖于县长及其区长、保甲长尤其是保甲长的态度与行为。省合委会指出:”现在地方行政制度,保甲已成政治下层基本组织,保甲长身处民间,负有实施地方行政责任,且多为农民所培训,非一致参加,使保甲与合作实行关联,则经济殊难循政治以发展“(符号为着者所加)。为此,省合委会制定了《安徽省县长区保甲长协办合作实施暂行办法》,分别规定了县长、县农村合作指导员办事处、区长和保甲长的职责。

县长的职责是:与县指导员办事处协作考核”所属各区署暨保甲长办理合作之成绩“;惩处阻挠合作之”地方土劣“;协助合作社经营”大规模之联合业务“;规划全新的”农林、水利、垦牧、工商、交通、仓库、金融及农村教育等“,”运用合作组织,予以倡导,促其实施“。县指导员办事处是”全县合作主管机关“,其职责包括两方面,一是作为省合委会在县级的办事机构,充分发挥组织功能,负责统筹规划全县合作事宜,督促各级负责人实施,”随时商请县政府协助进行,如协助不力,得随时呈报省合委会转呈本府核办“;”办事处指导员,应与各区长作公务上之联络,会商各该区推行合作事宜,区长不接受联络时,得随时报请县政府惩处“,责成各区署及保甲长,加强对合作社的指导;二是业务上的职责,如合作社的登记备案,”合作社之各种联合组织暨经营业务,以及借款还款等事项“。

区长的职责有五条,包括与农村合作指导员会商办理区署合作事宜,维护协助合作社业务的开展;”指定区员一人,专负指导保甲长及农民,办理合作事宜之责“;对保甲长办理合作情况进行考核,”呈请县政府实施奖惩“;举办农村教育,利用农闲时间,”会同合作指导员,举办合作讲习会,或巡环演讲队“,平时谋划农村教育的推进。

保甲长直接面对农民,职责较为繁重,也较为具体,诸如“努力领导民众参加合作社”,根据各地需要、气候土质交通情形,协办合作社;举办农作物品种的改良及栽培方法的改进,新品种的输入与繁殖,优良肥料的输入与施用,病虫害的防治,新式农具的介绍与使用,土壤改良;兴修水利工程;改良家庭手工业;协助合作社,监查社员借款还款,发展教育,“除协助合作社按期举办讲习会外,每一合作社区内,以有一小学校为原则,同时举办成年补习班,农业讲习班,妇女班,及民众学校等”;发展农村公共事业,设立乡村医药所,提倡种痘,组织消防队,并置备消防器具,组织调解委员会,设立农民问字处及代笔处。

一项制度的引进、建立与发挥效用,不仅需要有与之相适应的环境与土壤,也需要有相应的配套政策与措施。从省合委会对合作社的设计看,在省合委会的统一规划下,它呈现出以下特点:一是政府的高度重视,不仅自上而下有相应的人员协调和负责,而且因地制宜,对全省合作社建设进行统一规划。政府在合作社的建立与发展、贷款与市场信息方面发挥重要作用。二是注重政策的相互关联围绕农村合作,成立相应的金融机构,确定其对农村合作的贷款职责。同时重视文化教育和社会风俗的改良。从其设计看,合作社不是一个单纯的经济组织,而是将各种改良融为一体,力图推动农村的全面改革。三是注意各种力量的整合,力求为合作事业的发展奠定良好的基础。四是明确各相关人员的职责,重视考成,防止因责任不明而导致的互相推诿。

三、运行与绩效:合作社的历史作用及其启示

安徽的合作运动可追潮到1926年。1926年金陵大学农学院在和县乌江推广美棉,并于同年在乌江成立了棉花运销合作社,将生产的美棉运往无锡等地销售。安徽农村合作运动的大规模发生始于1931年的特大水灾。1931年江淮流域发生罕见水灾,“被灾各县,农村破产”,华洋义赈会于年在安徽设立办事处,“运用合作方式,举办农赈事务,皖省沿长江、淮河一带,受灾较重之怀宁等二十五县,均经该会派员下乡,指导难户组织互助社,承受贷款,至五月底止,农赈结束,该会复依据农赈方案,将收回之农赈贷款,移充合作基金,继续推行合作”。同时将办事处改为驻皖事务所,加强指导,一方面择优将已成立的互助社改组为农村合作社,一方面力谋将合作组织扩大推广。到1934年底,义赈会指导成立的合作社,计达668所。四省农民银行在安庆设立分行后,亦派员下乡指导农民先后组织合作社61所。

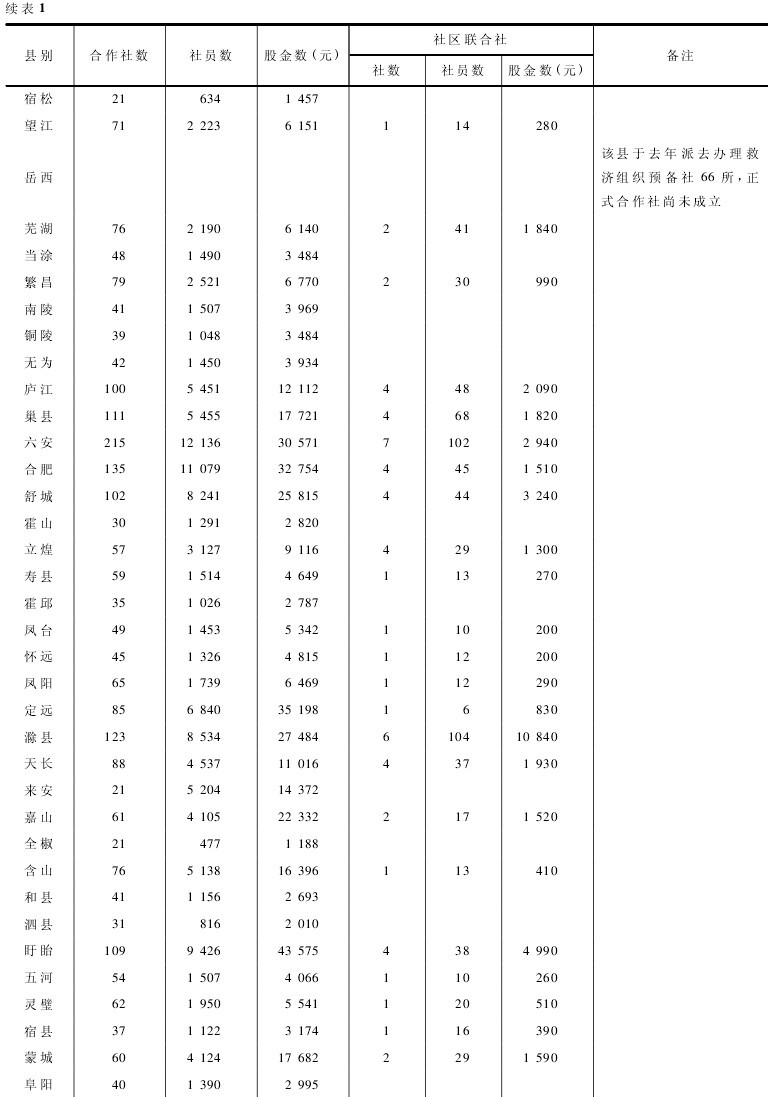

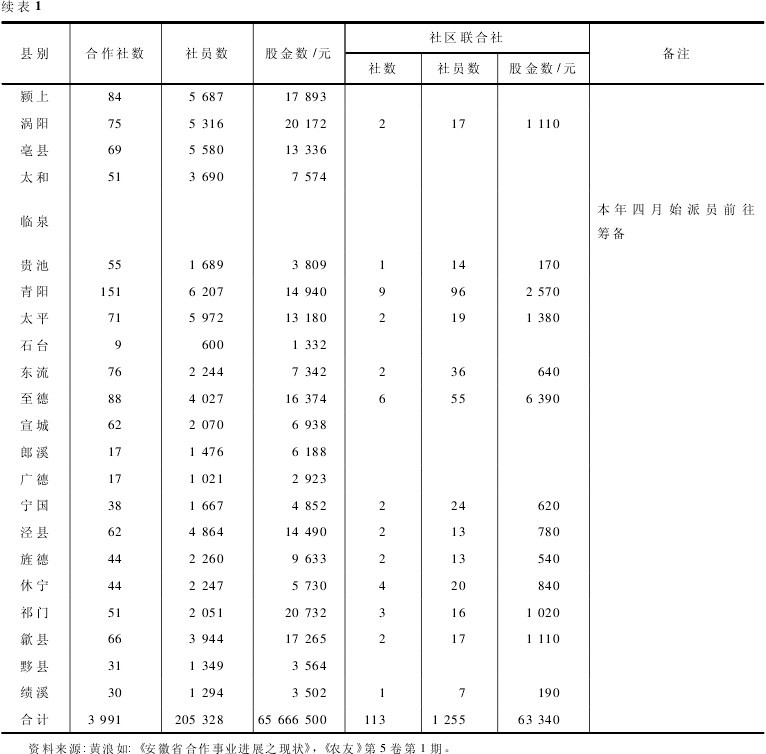

安徽农村合作运动的全面实施始于省政府的强力推动。1934年4月省合委会奉命成立,其后义赈会和农行所办的合作社移交省合委会,省合委会成为主管农村合作的最高官方机构。在省合委会的推动下,到抗战全面爆发前夕,除岳西、临泉两县正在组织外,余皆建立了合作社,具体情况见表1。

合作社的种类分布如表2

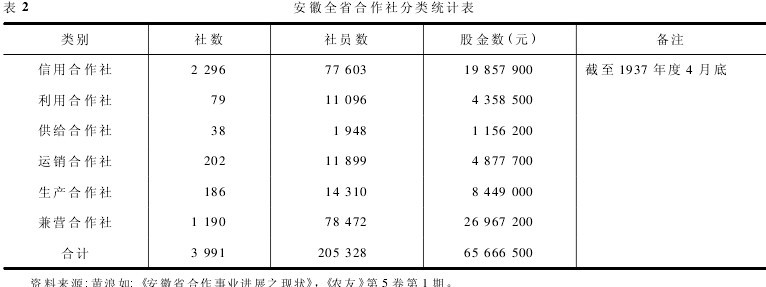

从表1、表2中可以看出,信用合作社发展速度最快,所占比重最大,将近60%。这时期在安徽从事合作贷款的机构有农民银行、义赈会和中国银行。以1935—1936年为例,贷款的用途如表3:

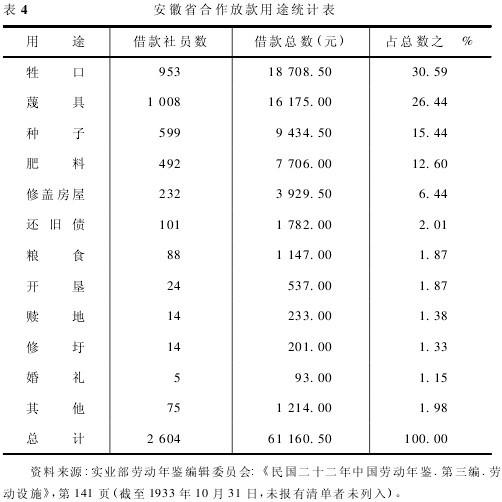

信用和运销贷款成为合作社贷款的主要用途,这与当时农村的实际情况基本吻合。1933年安徽省合作社放款用途统计表(表4)更加详细反映了农民所借款项的走向。

表4安徽省合作放款用途统计表用途借款社员数借款总数(元)占总数之牲口蔑具种子肥料修盖房屋还旧债粮食开垦赎地修圩婚礼其他总计资料来源:实业部劳动年鉴编辑委员会:《民国二十二年中国劳动年鉴。第三编。劳动设施》,第141页(截至1933年10月31日,未报有清单者未列入)。

数据显示,农民购买牲口、蔑具、种子、肥料的资金约占贷款总数的85%,这一定程度反映了合作贷款在支撑农业生产中的作用,从而有助于稳定农村经济。这样,银行资金通过合作社开始流向亟需资金的农村地区,使银行业务扩展到农村,服务于农民。合作社为农民获得贷款开辟了一条新的途径。

据省民政厅报告,已办合作社地方,“农民颇获救助”,未办之县份,农民“纷纷请求”。此外,信用合作社可以办理存款业务,不仅方便农民储蓄,也有利于吸收农民手中的资金,一定程度上有助于避免资金流向都市。信用合作社具有的存放款功能,实际上使其初步具有了银行的功能。这不仅使现代银行业务延伸到农村,更重要的是,它使一直以来单纯依靠传统借贷的农村地区,产生了方便农民借贷并在一定程度上适合农民生活和农业发展的金融组织。

此外,为使贷款正常发挥作用,贷款机构与省合委会注意加强对合作社的监督。以在安徽主要的贷款机构农行为例,对农业生产贷款,农行规定:“甲、放款必须配合农业生产需要。乙、放款必须入于农民之手尤注意于小农贫农。丙、放款必须适合农时。丁、放款必须对象健全。戊、放款必须手续简单。已、放款用途必须直接有关军民需要,以一年内确能增加生产者为主”。对于有业务往来的合作社,农行可随时派人抽查。

对农业生产贷款的效果,农行认为,“以其分布散漫,甚难精确估计,惟就一般之观察,可归纳为下列六点”

甲、低利之贷款农民得用于发展生产事业。

乙、农村经济逐渐苏活,高利贷亦逐渐减少。

丙、增加农业生产。

丁、减少生产成本。

戊、改善农民生活。

已、使生产之土地加增,渐趋地尽其利之途。农行的贷款规定及其评估虽然包括战前和战后,但实际上是农行对其农业合作贷款方针的总体反映和体现。

省合委会还规定,通过县指导员所借的款项,指导员必须承担相应的责任,从而也有助于减少营私舞弊现象的发生。

中国的传统农业经营以一家一户为单位,缺少有组织的与市场的联系,小农经济在市场上的弱势地位,导致农民在市场竞争中处于不利地位,农产品价格受季节的影响,中间商人的盘剥,农民即使增产,往往也不增收,运销合作社的建立,以及与其相配套的储押业务的开展,拓宽了农民与市场联系的渠道,农民可以凭借合作社这一组织形式走向市场,进行竞争。如1935年,皖省农业丰收,“农产数量大增,稻谷上市时价格亦因以特贱,故各县储押业务,极为发达,计潜山等廿五县合作社,储稻共廿四万零三百七十二石,储米六千八百五十九石,麦一万五十八百九十八石,豆类杂粮及棉麻等项亦不下数万石,又青阳等九县区县联合社,储稻计十万五千五百一十二石,麦九千一百一十五石,杂粮及棉麻等迹达六千余石”。储押的粮食到1936年春季价格上涨时出售,“社员获利极厚,无不喜形于色”。“即以储稻一项而论,合作社及联合社共储押三十四万余石,去秋时每石仅值洋二元乃至一元七八角,社员均系贫苦农民,如无储押贷款,势必忍痛变卖,迄今年春季,每石即值洋四元左右,获利达一倍以上,计约七十万元”。农民不仅增产,而且增收。粮商的反映也证明了这一点。据青阳县指导员舒明华反映:“该县粮行商谓,若合作三年,则彻辈粮行闭门矣”。

此外,鉴于六安、立煌两县生产和出口的大麻,“历年均受麻商操纵,洋行剥削,麻农经岁辛苦,难图温饱”。省合委会特设皖西大麻产销合作指导专员办事处,推行两县大麻产销合作,“并与农行商订贷款一百余万元,接济麻农生产与储运资金,一面改良生产技术,力得产量之增加,一面举办大规模联合运销,以免居间商人之从中剥削”。

以上事例反映了运销合作社在建立民与市场联系中的作用。作为一项制度安排,特产运销合作,无论从合作社的组建还是业务的开展,政府的作用都不可或缺。它主要表现在:改变农民的分散状态,将农民组织起来,帮助农民获取市场信息,直接建立与市场的联系,提高农民在市场竞争中的地位,增加农民的收入;将运销合作与特产技术的改造相结合,推动传统生产技术的升级,壮大安徽的特色农业。

合作社的建立也有助于从制度上将农民组织起来,推动公共事业和公益事业的开展。如水利工程的兴修,即不是一家一户所能完成的。滁县水利的进展说明合作社在发动和组织农民中的作用。皖北的滁县,旱患特多,合委会1935年与农行商订贷款30万元,“专为该县合作社兴办水利之用。到年底,该县所挖塘堰3 375口,受益田亩达134 000余亩”,从此,“该县水旱无虞,农产自可日增”。

此外,蒙城县合作社对公地植树事业也较为重视,“近闻该县三里庄信兼社,区域内有公地二处, 计数亩,可植树三百余株,经社员大会议决,将该地辟为本社苗圃,现已由该社储金项下暂拨十余元,向外购买桃苗、植柳苗、桑苗各百株,动员栽植“。含山县在县指导员的推动下,开始对荒山进行植树。”含山县各合作社区域内荒山甚多,惜乎土质不良,不能尽其利用,本年驻县指导员办事处鉴于各社区域内荒山,不予利用,未免可惜,虽然土质不良,亦应种植适当之树苗,为求发展林业及地尽其利起见,特指导各社大量种植松苗,并代向林场接洽树苗购买事宜。目前实行种松者,计有:苏朱、石船张、南山岗、楼庄、严工、大小五等三十余社“。

值得注意的是,这时期各社大都将识字教育、习俗改良纳入合作社的业务范围,”以发展业务为经,以实施教育为纬“,试图通过合作社这种制度安排,将农业的生产经营、农民的教育培训、农村的习俗改良融为一体,逐渐改变农村的落后面貌,农民的精神状态。以乌江为例,为方便农民阅读,王秉初发明了新注音符号,”将音注于汉字之内,试验结果,尚可应用“。

当然,合作社存在的问题与弊端,同样不可忽视,主要表现在:第一,银行放款以合作社为单位,但加入合作社必须具备一定的资格,广大的贫困农民往往被排除在外。第二,放款额度过小。以为例,安徽农民借贷的来源和比例分别为:合作社:8.6%,典当:6.9%,钱庄:0.5%,商店:13.1%,地主:30.4%,富农:16.9%,商人:23.6%。同时,贷款手续复杂,难免会影响效果。第三,合作人才缺乏。合作社作为一项新鲜事物,在社会各界的大力推动下发展迅猛,但合作人才缺少储备,”联合社之发展,皖省合作日近普及,然以工作人员之不敷,对于合作社业务之监督,至难周到“。第四,社员管理能力薄弱,社务往往被不良分子把持。由于这时期”合作社之名词,几成为社会上各色人等之口头禅,政府公私团体银行学校学术团体等,皆在热烈的提倡合作,于是农村中之地主豪绅,无论需要不需要,明錡不明錡,皆以参加合作组织为荣“。第五,合作社虽然数量上发展较快,但质量有待提高。如颖上县1936年建立合作社后,虽在数量上发展较快,但从经营看,”或有一社经营数种业务,而其银行收付,不分别记载,以至亏损莫辨;其业务方面,或原有计划而未根据实行,或有借得款项后,而临时改变者,或有无经营该业务之能力,而妄为计划,其目的只在得到借款者,亦在所难免,且有合作社专以借款为事者“。

柯武刚、史漫飞在《制度经济学》中指出:”制度服务于其目标并不是靠其单独地得到遵守,而靠其形成相互支持的规则群“。民国时期相互配套的政策与措施,各方的支持,舆论的呼应,形成了安徽农村合作事业发展的良好格局。同样,组织作用的发挥需要良好的社会环境,制约于各种因素,这时期安徽农村合作的作用是有限的。然而,制度运行中存在的问题与制度设计本身的问题毕竟不是一个概念。民国时期安徽农村合作社的兴起与发展,并以此作为解决”三农“问题的尝试与努力,这无论是在制度上的创新,还是在实践中的运用,都具有重要的历史价值与现实意义,值得我们深入研究和认真借鉴。

参考文献:

略

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03