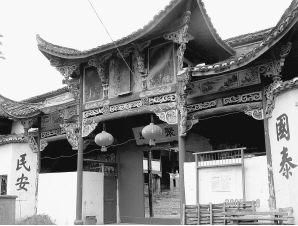

原太平经济建设实验区区署所在地--太平殿

抗日战争(以下简称“抗战”)时期,省建设厅在丽水县太平区建立了经济实验区,其中有几个合作社在当时有较大的影响。

肥皂合作社

1938年,在中国共产党推动的抗日民族统一战线旗帜下,为建设抗战大后方,省建设厅建立了“特约太平经济建设实验区”。一批知识青年以乡村建设指导员的身份,来到了太平区。为满足战时百姓对于肥皂的需求,也为从杭州逃难的工人解决生活出路,在太平区办起了肥皂生产合作社。

指导员蒋耀生、赵国琛、张新豪等都是大学生,到了太平区合平乡竹舟村,在徐立剑等带领下选新址,找到大枫树下的观音堂,虽然是旧庙,但既宽敞又在大路边,交通便利,大家都说好。四五个农民参加到合作社。指导员向中国工业合作社合作金库(新西兰路易·艾黎援华机构)申领了1000元贷款,买来了硫磺、纯碱等原料。杭州化工厂逃难来丽水的技术工人张秋明、丁启做大家的师傅。张师傅虽然遭日机轰炸,手脚残废了,但勤劳肯吃苦,带领农民很快就造出了肥皂。

筹办肥皂合作社的指导员大多数是大学生,学过政治经济学,懂得经济规律,非常重视产品质量。指导员们自己设计了“丽水县太平区合平乡肥皂生产合作社”徽章,上面还特地印上“保证责任”四个字。也就是说办合作社要诚信经营。徐立剑说:“杭州化工厂张秋明技术员教我们做肥皂,天天上班讲质量,配料严格不走样。我们徽章挂胸前,质量记心间。看到工人老大哥手脚受伤都那样苦干,我们几个农民一点不马虎。”潘仁福家抽屉里还有一个蓝色的肥皂合作社徽章。“保证责任”四个字印在徽章上,社员们把徽章挂在胸前,保证产品质量的责任印在脑子里。坚持诚信经营,合作社越办越好。

但是,肥皂的质量问题不是那么容易解决的。当时生产的肥皂会收缩变小,质量未过关。肥皂合作社生产的肥皂运到金华销不出去,压在仓库里。

1940年7月,由于国民党顽固派发动反共运动,逼得省建设厅要撤销太平经济建设实验区。根据地下党组织通知,在太平区的一些共产党员主动撤离转移其他地区。肥皂合作社的一些社员要求退社。合作社仅留下何方林、潘永环、周青泉、徐新水、谢国富等5人。由于人员少,资金困难,没有原料,肥皂生产基本上停顿下来。

1940年冬,指导员李瑛接到上级指示,回到了丽水,找到了张新豪,一起商量帮助解决肥皂的质量问题,要求一定要把合作社整顿工作搞好,迅速恢复生产。当时的肥皂合作社有钟章连、黄兴隆(地下工作者)和底镒村的陈希俊,包括原来的8个社员和技术员丁启酿,总共有十来个人。

在“保证责任”的前提下,通过思想整顿,全体社员统一了思想,坚定了信心。尽管当时困难很多,一是没有资金,二是设备十分简陋,仅用两只木槽,原料是采用椰子油、水玻璃、牛油、羊油、硝碱、松香等,要到外地采购。丁启酿又是个单腿的伤兵,技术也不精。由于肥皂成本高,质量还比较差,销路不大好,一个月只能生产一两天,社员的生活都解决不了,都是自己拿家里的钱吃饭。张新豪对肥皂生产合作社十分关心,经常蹲在合作社做试验,解决技术问题。为了筹集资金,采取了股份制的办法,每个社员设法交20元股金,并且通过潘仁福的父亲潘显鑫(富农商人)担保,向太平信用合作金库借了1000元,才勉强维持了40几天的生产时间,解决了社员的吃饭问题。为了使合作社得到巩固和发展,适应股份制的要求,合作社进行了整顿改组,建立了理、监事会,民主选举了潘仁福为理事会主任,钟章连为监事会主任,李瑛为经理,陈希俊为司库(即会计),从而健全了领导班子。实行民主管理,经济公开,做到天天记账,收发账目公布,调动每个社员的积极性。对提高质量的试验,大家讨论研究,认为按原来采用的原料根本解决不了肥皂质量问题,可以改用猪油代替椰子油。照此法多次试验,质量还是达不到要求。以后采用茶油、棉子油、羊油代替椰子油、牛油、羊油进行试验。经过10多次的失败,终于试验成功,而且质量还超过了丽水肥皂厂用猪油生产的肥皂。为提高质量,保证责任,坚持诚信经营,还试验用松香生产的共同色肥皂,改为用食盐生产变成白色,收缩,并有一定的香味,产品很受群众欢迎。茶油、羊油、籽油在丽水本地有生产,原料十分丰富。为打开销路,又将“工合”的商标改为白玉牌商标。将简陋的木槽改为铅盘,加大了铁锅,增高了木槽,改变了配料。原来一锅投料50公斤,改为一锅投料150公斤,降低了成本,增加了利润,私商来社定货也越来越多。

为了扩大生产,解决资本不足,又采取了“先付定金后交货”的办法。既解决了资金不足,又增强了生产的计划性。到1941年8月间,基本上还清了中国工业合作协会丽水事务所和太平信用合作金库的借款,还有比较充裕的资金。社员的工资由原来每月发15元生活费,改为发给每天4元的工资,相当于每月150公斤的稻谷。并且还按规定留10%的公积金和5%的公益金,这一做法,得到了中国工业合作协会丽水事务所的好评。

由于日寇侵丽,1942年四五月间,由中国工业合作协会丽水事务所陶秀椿介绍,将肥皂生产合作社以折价办法转让给浙江省建设厅,迁移到云和县白坪墩生产。并吸收徐立升、徐立剑两人前去,作为技术员参加生产。徐立剑仅住3个月就回家了。徐立升坚持到抗战胜利。省建设厅厅长伍廷飏下属的科长王德建兼肥皂厂厂长,副经理沈竟、陶秀椿。当年10月间,沈竟副经理被捕,陶秀椿也离开去广州了。直到抗战胜利后,肥皂厂就留在云和。徐立升也就回家了,过不久,他找到张之清,参加游击队去了。

(徐立剑、潘仁福、李瑛口述 樊寿康整理)

开荒合作社

1938年8月,曾涛(时任中共丽水县委青年部长,太平区委书记)带领乡村建设指导员来到太平殿创办太平经济建设实验区,支援前线抗日救国。

一到太平区,指导员们分据点办夜校,办识字班,宣传抗日救亡,发动农民办开荒合作社。当时正是粮食青黄不接时节,很多农民生活困难,家里揭不开锅。指导员们以人为本,如实反映情况。实验区区署为帮助群众解决生活困难,向工业合作社合作金库贷款。只要参加开荒的社员每人投工5个作为参加开荒合作社股金,就可贷款20元买口粮和种子。受到农民群众的欢迎。

当时十七八岁、二十多岁的年轻人正闲着没事干,家里又揭不开锅。实验区通知下达,保长何炳琦发动大家去官山掘山开荒,从柴弄口掘到叶仑口,掘好后种桐子、插杉树,面积近100亩。那时,张之清(化名查铭树,大家都叫他查指导员),还有曾涛、施伯泉(区长),他们带领我们上山开荒种桐籽。太平村是到武婆岭,竹舟两村是到南坑和牛粪堆。武婆岭那片最宽,估计有上百亩。其他两片各有10多亩。

1940年和1941年底,何炳琦叫社员们去采摘桐籽,大家把桐籽送到桐树岗榨油厂。第二年,日寇侵犯太平,人们都去逃难,桐籽也没有人摘了。日本强盗来抢东西,很多人都逃到山上去。

张之清、施伯泉在太平几年(1938—1940年)都曾带领农民上山开荒山种桐籽,他们带领警察搞卫生,扫街路,清扫垃圾,烧灰积肥,把村里的阳沟都挖得很干净。过年之前的几天,干得最彻底。群众都称赞指导员头带得好。几十年来,群众经常会讲起张之清、施伯泉上山开荒和带领警察搞卫生的事。

开荒合作社深受农民欢迎,有两个主要原因:一是农民贫穷,生活困难,八九月间青黄不接没有口粮;二是没有土地,有劳力没地方用。指导员们组织开荒合作社,既能贷款买口粮,又能有活干,当然高兴。大家一起掘荒山,指导员又对大家讲抗日救国形势,鼓起了大家爱国热情。滴水岩、岱后、泄下、西溪、葛渡、皂树、小溪、双溪、前垟、库头等村都办起了开荒合作社。1939年,全区开荒600多亩,种桐籽等作物,既解决农民当年吃饭问题,又解决来年种子问题。

(潘莲房、徐华郎、徐德元等口述 樊寿康整理)

妇女织袜合作社

1938年8月,曾涛、张之清、施伯泉、朱德汝等乡村建设指导员到太平殿办实验区。朱德汝是长乐人,大家都叫她能能,因她很能干,胆子大。她带领妇女办起了妇女生产合作社。刘月娥、涂淑珍、傅■娇、刘月囡、朱美银、谢香娥和区科员老婆沈师母都是妇女合作社社员。

女社员一起住在下捌司堂楼上。买来几台织袜机在祠堂上廊织袜子。还做布鞋,做起几十双就送到丽水保育院去。朱敏带■娇送鞋送枕套一起到丽水。织的袜子送到城里合作事务所出售,棉纱等原料从那里带回来。1940年祠堂办干训班,妇女合作社就搬到竹舟佛堂。

开始织袜子时,看到天热就织短袜,织好就有妇女来买,生意蛮好。同时又搞来料加工,只收2角加工费,很受欢迎。沈师母会绣花,用白府绸绣枕头套,绣出的鸟、龙、鱼、虫栩栩如生。拿到城里去卖,都卖了好价钱。碧湖儿童保育院要做小孩的布鞋,一次订了500双的合同。合作社就组织各村妇女收集破布,制成鞋衬,轧成鞋底,每双给加工费五六角,按大小论价,很受妇女欢迎。

妇女合作社之所以受欢迎,最主要的一点是实行股份制。参加合作社每人要交2元股金,或者以投工5个作股金。由于入了股,在经济上就有了所有权,在经营管理和财务管理上也有权。大家都把合作社看成自己的企业。七八个人住在一起,建立了工作学习制度和轮流值班制。集体吃饭,大家感到很新鲜。合作社民主管理,办事公开。一是业务公开:生产什么,谁负责,将来如何发展,大家经过讨论,确定下来。织袜由刘月娥负责,有4人参加。制鞋幅由涂淑珍负责。二是经济公开:股金收入多少,上级贷款多少,买机器多少,产品卖了收入多少,伙食支出多少,都有一本账簿挂在房间。收入多了点就给大家发工资,还改善改善伙食,加了鱼肉,大家高兴,对办好合作社更有信心。三是生活民主化:七八个人住在一起,常常会有点小意见,晚上学文化时,先开谈心会,解决彼此小矛盾。吃过晚饭后,一起到太平港边洗衣洗脚,边洗边唱歌,嘻嘻哈哈很高兴。和和气气一起生活了七八个月,享受到了生活自由、独立的喜悦。

只可惜日寇来侵犯,合作社被迫解散。织袜机折旧给社员,各人都买去1台。傅■娇的织袜机一直保存到今天。刘月娥也买去一台。她们俩用这两台织袜机赚钱过日子,织了三四十年,现在老了,不能织了。

(傅■娇口述 樊寿康记录整理)

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03