一、引言

随着中国农业产业化进程的加快,“公司+农户”、“合作社+农户”等垂直一体化的组织模式大量涌现,引起了社会各界的广泛关注。就“合作社+农户”模式而言,它是农户在自愿、互利、平等和互惠原则基础上兴办的合作组织,在实现农产品生产、加工和销售有机结合的同时,保持了家庭经营的独立性,被认为是当前农业产业化发展的理想模式(陈晖涛,2009)。以往研究认为,农业产业化经营作为一种组织和制度创新,其生成和存在的根本动因是通过组织边界的扩张将市场交易转为组织内部交易,进而节约交易费用(钱忠好,2000),而“合作社+农户”模式不仅降低了农户市场交易费用,更重要的是,它还把供应链各个环节所形成的经济剩余保留在农业内部,增强了农业自身积累和发展的潜力(黄祖辉、梁巧,2009)。

农户依托“合作社+农户”模式有助于获得农产品生产和市场开发所需要的信贷、技术、生产原材料和信息等服务,并且降低农产品销售风险。王彦(2005)基于博弈模型分析认为,农户作为理性的市场主体,为了实现其利益最大化,选择“合作社+农户”模式的激励较强。杨惠芳(2005)认为,“合作社+农户”模式将组织内部分工和流通环节所获得的盈余按照交易量(额)返还给农户,能够促进其收入的稳定增加。孙艳华等(2007)利用江苏省养鸡行业农户调查数据,实证考察合作社的增收绩效,研究结果表明,合作社对农户收入具有较为显著的正向效应,关键原因在于合作社的盈余返还。

纵观现有的研究成果,绝大多数是从理论和案例角度研究“合作社+农户”模式对农户市场交易费用和收入的影响,并取得了丰硕的成果。尽管如此,本文认为仍有一些问题值得进一步的深入探讨。第一,“合作社+农户”模式对农户市场交易费用的影响并不确定,有可能降低,也有可能增加或保持不变,这取决于合作社与农户之间的具体合约安排;第二,现有研究在测算农户纯收入时没有考虑农户经营的交易费用和合作社盈余的返还,这有可能会使研究结果产生偏误。为此,本文利用山东省苹果种植农户的实地调查数据,实证分析“合作社+农户”模式对农户市场交易费用和收入的实际影响,进而揭示“合作社+农户”模式发展过程中存在的问题,以期为政府相关政策的制定和实施提供参考依据。

二、研究方法和数据说明

(一)研究方法

交易费用理论认为,在有限理性和机会主义行为假设下,资产专用性、不确定性和交易频率是决定交易费用的关键因素(Williamson,1985)。对于交易费用的构成,理论界一般按交易时序划分,包括发现交易对象和交易价格的费用、讨价还价的费用、订立交易合约的费用、执行交易的费用、监督违约并对其制裁的费用和维护交易秩序的费用等。在实际研究中,研究者通常将交易主体的特征、交易客体的特征和交易的环境特征作为影响交易费用的主要因素(郭红东,2005)。基于已有的研究成果,本文建立多元线性回归模型,考虑农户特征、家庭经营特征及其所处的市场环境特征等因素对农户市场交易费用的影响,选择的具体变量包括:户主年龄(x1)、性别(x2)、受教育程度(x3)、是否乡村干部(x4)、苹果种植规模(x5)、是否加入合作社(x6)、苹果市场的价格波动程度(x7)、市场信息的可获得性(x8)、距离市场距离(x9)和是否受政府扶持(x10)。具体函数形式如下:

Y1=β0 +β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+β5x5+β6x6+β7x7+β8x8+β9x9+β10x10+μ (1)

交易费用的测度是本文的基础和难点。农户市场交易费用是其运用市场机制在组织生产、供应和销售过程中所发生的策划、执行和监督市场交易的费用(何坪华、杨名远,1999)。为简化分析,本文所考虑的农户市场交易费用包括:①肥料和农药等生产要素购买环节的信息费、运输费和时间成本;②苹果销售环节的信息费、运输费和时间成本。根据《山东统计年鉴(2010)》,2009年山东省农业从业人员平均劳动报酬为17673元,折合日平均报酬约48元 ,由此可将时间成本货币化。在实地调研时,调研人员仔细向农户询问了2009年农业生产要素购买环节和苹果销售环节的运输费(主要指汽油费和运输租赁服务费)、时间消耗和信息费(主要指电话通讯费),并以此为基础,计算出农户市场交易费用。值得说明的是,某些农户购买的农业生产要素并非专用于苹果种植,为准确测算出农户从事苹果种植的市场交易费用,本文利用农户所购农业生产要素专用于苹果种植的比例进行了折算。

从理论上讲,影响农户纯收入的因素主要包括户主特征、农户家庭特征和农户所在地区的经济发展水平等几类(郭建宇,2008)。就苹果种植农户而言,基于已有的研究成果(胡定寰等,2006),本文建立多元线性回归模型,考虑农户特征、家庭经营特征、农户所处市场环境及要素投入成本等对农户纯收入的影响因素,其中要素投入成本包括肥料成本(x11)、农药成本(x12)、套袋成本(x13)、灌溉成本(x14)和雇工成本(x15)。具体函数形式如下:

Y2=β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+β5x5+β6x6+β7x7+β8x8+β9x9+β10x10+β11x11+β12x12+β13x13

+β14x14+β15x15+μ (2)

农户纯收入的测度指标包括净收入和纯收入,其中净收入指销售收入扣除生产成本后的净结余,而纯收入则指销售收入扣除生产成本和交易费用后的部分。国内学者在考察农业产业化组织模式对农户纯收入的影响时,通常采用净收入指标,但从国外文献来看,研究者则倾向于采用纯收入指标,例如,Birthal et al.(2008)研究不同组织模式对印度拉贾斯坦邦农户收入的影响时,就采用了纯收入指标,在具体测度时考虑到了市场交易费用的影响。实际上,“理性小农”选择“合作社+农户”模式的关键原因就在于预期收益相对市场交易模式要高,而预期收益由销售总收入、要素投入成本和市场交易费用等因素决定。本文在具体测度农户纯收入时,以销售总收入为基础,扣除要素投入成本和农户市场交易费用,同时加上合作社对农户的盈余返还。

(二)数据说明

本文利用山东省烟台和青岛两市苹果种植农户的实地调查数据作为研究对象。为了保证调查数据的准确性和完整性,调研过程分为两步:①调研人员于2010年1月12~18日选择了30个苹果种植农户进行预调研,进而对调研问卷的设计做进一步修正和完善;②调研人员于2010年3月29日至4月30日期间进行问卷的正式调查,内容涉及苹果的种植规模、地块特征、交易费用、合约安排、销售渠道、要素投入和成本收益等信息。正式调查共访谈了360个农户,问卷回收后,根据研究需要进行筛选,剔除关键变量缺失的问卷,最终有效问卷348份,问卷有效率为96.8%。

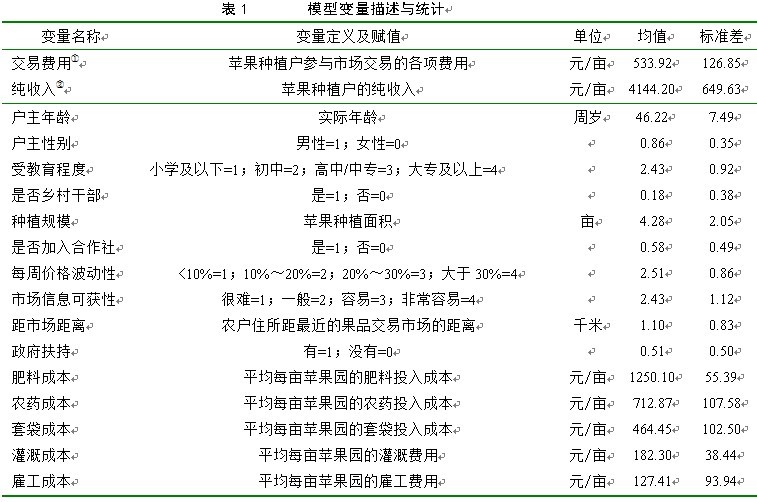

调查发现,共有201户农户为所在地区苹果专业合作社的成员,占总样本的57.7%。农户户主平均年龄约为46岁,分布在25~67岁之间,其中41~50岁部分占49.1%,说明户主以中年为主;户主受教育程度为初中和高中(或中专)的农户占62.4%,小学及以下占21.6%,说明仍有不少户主受教育程度偏低;目前担任村干部或乡镇干部的农户有67个,占总样本的18.1%。被调查农户的苹果种植面积平均为4.27亩,其中绝大多数少于8亩,占87.3%,这说明目前农户苹果种植以中小规模为主;表示苹果价格每周波动幅度为≤10%、11%~20%、21%~30%和>30%的农户各有43户、117户、153户和35户,分别占总样本的12.4%、33.6%、44.0%和10.1%;表示市场信息的可获得性程度为很难、一般、容易和非常容易的农户各有88户、105户、69户和86户,分别占总样本的25.3%、30.2%、19.8%和24.7%;表示苹果种植受到当地政府扶持的农户共有178户,占51.1%。

注:①计算公式为:交易费用=[(农资购买环节信息费、运输费和时间成本)+(产品销售环节信息费、运输费和时间成本)]/苹果种植面积;②计算公式为:纯收入=(苹果销售总收入+合作社盈余返还-要素投入成本-市场交易费用)/苹果种植面积。

三、模型结果分析

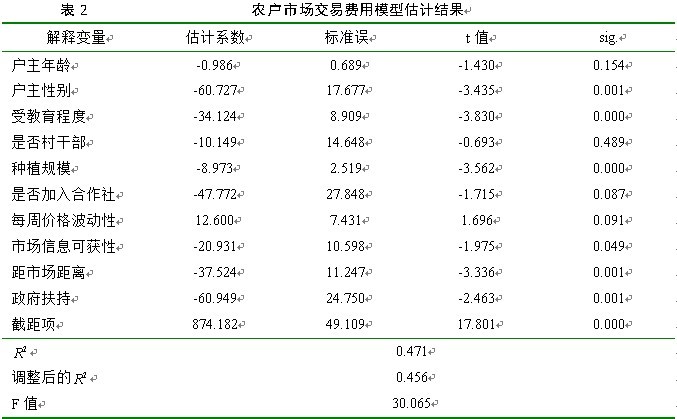

在模型估计之前,先进行多重共线性检验,结果得出,VIF(方差膨胀因子)统计值均低于10,说明模型中各变量之间不存在严重的多重共线;考虑到利用截面数据建立模型时难以避免某些解释变量缺失或样本数据观测误差而使干扰项方差增加,所以容易产生异方差问题。因此,本文对模型进行了异方差检验。经White检验,农户市场交易费用模型的 分别为36.8465(No Cross Term)和52.5410(Cross Term),伴随概率分别为0.000和0.001,在1%的显著性水平上拒绝同方差假设;农户纯收入模型的 分别为92.8382(No Cross Term)和226.2084(Cross Term),伴随概率均为0.000,在1%的显著性水平上拒绝同方差假设。故本文采用加权最小二乘法(WLS)对模型进行估计。结果如表2和表4所示。

(一)农户市场交易费用模型估计结果分析

1.加入合作社对农户市场交易费用的影响。根据表2的估计结果:“是否加入合作社”变量的系数为-47.772,并在10%的水平上显著,这表明在其它条件不变的情况下,加入合作社可以使农户市场交易费用减少约48元/亩。

加入合作社能够减少交易费用的主要原因有:①“合作社+农户”模式事先以合约的形式明确规定了交易双方的身份以及交易价格,避免了农户搜寻合适交易对象和市场价格的工作,从而有助于减少农户为获取市场信息所需支付的信息费。从调查结果来看,加入合作社和没有加入合作社的农户相比,各自在农业生产要素采购环节的信息费分别为9.00元/亩和11.97元/亩,相差2.97元/亩;各自在产品销售环节的信息费分别为16.62元/亩和20.51元/亩,相差3.89元/亩。以上的均值差异性均在1%的水平上显著。②“合作社+农户”模式通常将产品交易地点设定在各村果园附近,方便人力三轮车或小型机动车装卸和运输,不但降低了农户运输费,也减少了交易过程的时间消耗。从调查结果来看,加入合作社和没有加入合作社的农户相比,各自在农业生产要素采购环节的运输费分别为13.06元/亩和13.26元/亩,大体上规模相当,其均值差异性不显著。两者在产品销售环节的运输费分别为249.94元/亩和323.69元/亩,相差73.75元/亩;两者在农业生产要素采购环节的时间成本分别为20.30元/亩和28.43元/亩,相差8.13元/亩;两者在产品销售环节的时间成本分别为166.63元/亩和215.80元/亩,相差约49.17元/亩。这三个费用的均值差异性均在1%的水平上显著。具体情况见表3。

注:括号内为显著性水平。

2.其它因素对农户市场交易费用的影响。根据表2的估计结果,在其它条件不变时,户主为男性时有助于降低市场交易费用约61元/亩,这可能是因为男性户主对市场信息的关注程度相对女性户主较高,并且购买农业生产要素或销售产品时的时间消耗也相对较短。户主受教育程度越高,市场交易费用就越低,比如在其它条件不变时,拥有大专学历和拥有高中学历的农户相比,市场交易费用减少约34元/亩。农户苹果种植规模增加,单位面积市场交易费用呈下降趋势,也即农户每增加1亩苹果种植面积,其市场交易费用就降低约9元/亩,这说明种植规模对农户市场交易费用具有边际递减效应。在市场环境因素方面,市场价格波动程度越大,反而越容易降低农户市场交易费用,这可能是因为在市场价格波动程度较大时,当地政府有关部门和电视、广播和报纸等新闻媒介加大了及时通报市场价格行情的力度,从而降低了农户获取市场信息的费用;变量“市场信息可获性”的系数为负,表明在其它条件相同时,获取市场信息的难度越低,农户市场交易费用就越容易降低,比如表示市场信息可获得性程度为容易和一般的农户相比,市场交易费用减少约21元/亩。农户距离市场越远,农户市场交易费用就越高,也即在其它条件不变时,农户住所距市场距离每增加1公里,其市场交易费用就会增加约37元/亩,这与调研过程中农户所反映出的现实情况相符。此外,政府对苹果种植给予政策扶持也有助于农户市场交易费用降低,在其它条件不变时,有政策扶持和没有政策扶持的农户,其市场交易费用相差约61元/亩。以上这些影响因素均达到了一定的显著性水平。

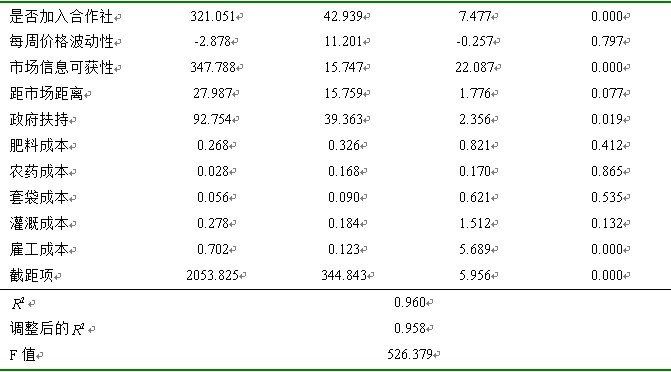

(二)农户纯收入模型估计结果分析

1.加入合作社对农户纯收入的影响。根据表4的估计结果,变量“是否加入合作社”的系数为321.051,并在1%的水平上显著,这表明在其它条件不变的情况下,农户加入合作社可使其纯收入增加约321元/亩。

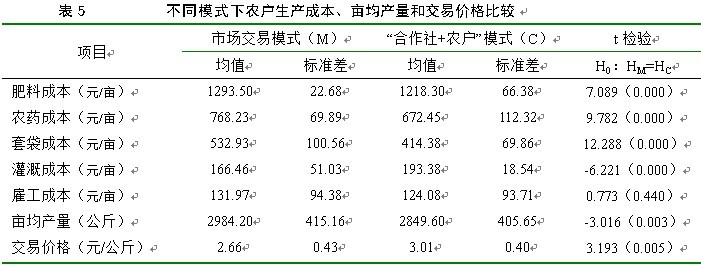

加入合作社能够增加农户纯收入,主要因为“合作社+农户”模式集体采购的农业生产资料价格相对较低,并且质量能够得到保障,再加上合作社对要素投入和产品质量的严格控制,使得合作社农户亩均收益得到提高。从成本方面来看,加入合作社和没有加入合作社的农户的肥料成本分别为1218.3元/亩和1293.5元/亩,节省约75.2元/亩;两者的农药成本分别为672.45元/亩和768.23元/亩,节省约95.78元/亩;两者的套袋成本分别为414.38元/亩和532.93元/亩,节省约118.55元/亩;两者的灌溉成本分别为193.38元/亩和166.46元/亩,增加约27.12元/亩。以上的均值差异性均在1%的水平上显著。两者的雇工成本分别为124.08元/亩和131.97元/亩,大体上规模相当,但其均值差异性不显著。从收益方面来看,加入合作社的农户可以享受“市场基准价+质量奖励价”的定价制度,交易价格相对较高。加入合作社和没有加入合作社的农户相比,交易价格分别为3.01元/公斤和2.66元/公斤,增加约0.35元/公斤,其均值差异性在1%的水平上显著。加入合作社和没有加入合作社的农户相比,亩均产量分别为2849.6公斤/亩和2984.2公斤/亩,减少约134.6公斤/亩,其均值差异性在1%的水平上显著,造成这一现象的原因可能是,加入合作社后其管理方式发生转变,为保证产品的质量,每株果树的座果数量有所减少,从而导致亩产量降低。具体情况见表5。

注:括号内为显著性水平。

2.其它因素对农户纯收入的影响。根据表4的估计结果,在其它条件不变时,户主年龄每增加1周岁,农户纯收入将增加约3元/亩,这可能是因为户主年龄大的农户,其积累的苹果种植经验较为丰富;户主为男性时有助于增加农户纯收入,具体来讲,在其它条件不变时,男性户主与女性户主相比,其纯收入将增加约121元/亩,这可能是因为男性户主的经营能力相对女性户主较强。户主受教育程度越高,农户纯收入就越高,比如在其它条件不变时,拥有大专学历和拥有高中学历的农户相比,纯收入增加约46元/亩。担任乡村干部对增加农户纯收入具有促进作用,在其它条件不变时,乡村干部与非乡村干部农户相比,其纯收入将增加约165元/亩,这可能是因为乡村干部拥有相对丰富的社会资源,与外界建立关系的机会较多,获取农业生产新技术和市场信息的成本较低。农户苹果种植规模增加,单位面积纯收入呈上升趋势,也即农户每增加1亩苹果种植面积,其纯收入就增加约18元/亩,这说明种植规模对农户纯收入具有边际递增效应。在市场环境因素方面,变量“市场信息可获性”的系数为负,表明在其它条件相同时,获取市场信息的难度越低,农户纯收入就越容易增加,比如表示市场信息可获得性程度为容易和一般的农户相比,纯收入增加约348元/亩,这说明能否及时获取市场信息对增加农户纯收入至关重要。农户距离市场越远,农户纯收入就越高,也即在其它条件不变时,农户住所距市场距离每增加1公里,其纯收入就会增加约28元/亩,这可能是因为农户将苹果运往距离相对较远的果品批发市场不仅可以获得比上门收购的贩销商更高的价格,而且价格增加带来的收益超过额外运输费用的增加。此外,政府对苹果种植给予政策扶持也有助于促进农户纯收入增加,在其它条件不变时,有政策扶持和没有政策扶持的农户相比,其纯收入相差约93元/亩。以上这些影响因素均达到了一定的显著性水平。模型分析结果还表明,肥料成本、农药成本和套袋成本等对农户纯收入的影响均不显著,这说明现阶段依靠增施肥料和农药等措施来促进农户纯收入增加已不太现实。

(三)进一步分析

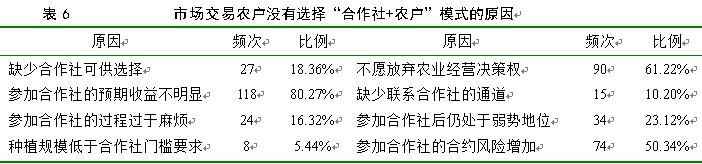

以上分析表明,“合作社+农户”模式能够降低农户市场交易费用,增加农户纯收入,但样本农户中仍有部分没有选择“合作社+农户”模式,其原因是什么呢?经调查发现,认为“合作社+农户”模式的预期收益不明显和不愿放弃农业经营决策权是制约农户选择“合作社+农户”模式的关键原因。此外,参加合作社后的合约风险增加、缺少合作社可供选择、缺少联系合作社的通道、种植规模低于合作社门槛要求等因素也是限制农户选择“合作社+农户”模式的客观因素(见表6)。

注:因为问题为多选项,所以表中各项比例加总大于1。

四、结论与启示

(一)研究结论

本文利用山东省苹果种植农户调查数据,通过多元线性回归模型,实证研究了“合作社+农户”模式对农户市场交易费用和农户纯收入的影响。研究发现,在其它条件不变的情况下,相对于市场交易模式,“合作社+农户”模式可以使农户市场交易费用降低约48元/亩,纯收入增加约321元/亩;计量模型分析结果还表明,户主性别、受教育程度、种植规模、市场信息的可获得性、距市场距离和政府扶持等也是影响农户市场交易费用和农户纯收入的重要因素。制约农户选择“合作社+农户”模式的因素有多种,但对调查资料的分析表明,在现实中,部分合作社对降低农户市场交易费用和增加农户纯收入作用不明显以及一些农户担心参加合作社后失去农业经营决策权,是引起农户没有选择“合作社+农户”模式的主要原因。

(二)政策启示

本文的政策启示是:第一,政府应当积极创造有利条件鼓励和引导“合作社+农户”模式的发展,帮助规模小而分散的农户有组织地进入市场,这样不仅可以避免单个农户进入市场时面临的高昂交易费用,更重要的是,它还增强了农户与其它市场主体交涉的力量,有机会获得稳定和更高的收入;第二,当前仍有许多农户受教育程度较低,市场意识薄弱,限制了农户经营能力的提高,因此,政府应进一步加大对农村地区公共教育和培训的投资力度,改进农村整体教育和培训质量,为提高农户经营能力创造有利条件;第三,在信息化服务网络缺失的农村地区,政府应当通过报纸、广播、电视和宣传栏等多种形式向农户及时传递市场信息,提高农户有效参与市场的能力;第四,当前,在很多农村地区,交通条件仍较落后,政府应进一步改善农村基础设施,提高农村市场条件和交通运输条件,为农户进入市场创造便利条件。

参考文献

1. Birthal, P. S., Jha, A. K., Tiongco, M. M., Narrod, C.: Improving Farm-to-Market Linkages through Contract Farming: A Case Study of Smallholder Dairying in India, IFPRI Discussion Paper 00814, 2008.

2. Williamson, O. E.: The Economic Institutions of Capitalism, Macmillan Free Press, New York, 1985.

3. 陈晖涛:农户当前农业产业化经营的理想模式,《理论观察》2009年第3期。

4. 郭红东:我国农户参与订单农业行为的影响因素分析,《中国农村经济》2005年第3期。

5. 郭建宇:农业产业化的农户增收效应分析,《中国农村经济》2008年第11期。

6. 何坪华、杨名远:农户经营市场交易成本构成与现状实证分析,《中国农村经济》1999年第6期。

7. 黄祖辉、梁巧:梨果供应链中不同组织的效率及其对农户的影响, 《西北农林大学学报(社会科学版)》2009年第1期。

8. 胡定寰、陈志钢、孙庆珍、多田稔:合同生产模式对农户收入和食品安全影响,《中国农村经济》2006年第11期。

9. 钱忠好:节约交易费用:农业产业化经营成功的关键,《中国农村经济》2000年第8期。

10. 孙艳华、刘湘辉、周发明、应瑞耀:农民专业社增收绩效研究,《南京农业大学学报(社会科学版)》2007年第7期。

11. 王彦:合同组织形式与合作社组织形式对农户收入影响的比较分析,《经济论坛》2005年第19期。

12. 杨惠芳:嘉兴市农村专业合作经济组织的实践与思考, 《农业经济问题》2005年第3期。

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03