1956 年底全国加入合作社农户达农户总数的96.3%,其中有87.8%的农户加入了高级社。这样,原定15年左右完成的农业合作化,只用了4 年时间就完成了。合作化完成之后,随即在1956 年秋收前后全国各地均发生“拉牛退社”风潮。从当时的调查情况来看,各地闹退社和退社的主要有三种人:

一是部分富裕中农,二是缺乏劳动力的困难户,三是入社前的非农户和兼业农户。此外,在生产搞不好的合作社中,不少贫农、下中农由于减产减收,也有要求退社的。

在上述几种人中,富裕中农态度最为坚决,所占比例最大,他们“往往是闹退社的倡议者和带动者”.1956年冬,据浙江省宁波地区调查,在退社户中,富裕中农占50%;据安徽省的典型调查,在退社户中,富裕中农占74%.关于“退社”风潮的状况及处理政策,学术界已有广泛的讨论,成果较多。至于农户退社的原因,学术界也有论及,但囿于资料的限制,论述还不充分,大都认为1956 年,即合作化高潮后第一年,合作社的效益严重下降,进而引起部分农户不满,而导致退社。事实并非如此,1956年,全国农业总产值约为583 亿元,比1955 年增加了27.4 亿元;粮食(不包括大豆)的产量为3650 亿斤,比1955年增加了154亿斤。全国除了灾情严重的地区以外,就有75%以上的农户不同程度增加了收入,减少收入的农户只占10%左右。另若按总产值计算,以1952 年为100,则1955- 1957 年农业总产值分别为114.6、120.4、124.8;从农业部门物质消耗占农业总产值的比重来看,1955- 1957 年分别为27.5%、28.0%、20.9%;若按农业劳动者平均总产值计算,以1952 年为100,则1955- 1957 年农业劳动者平均总产值分别为108.0、112.3、114.2;最后,从农民的人均消费水平来看,1955- 1957 年分别为76.3元、77.5元、79.0元。上述指标均在合作化体制下实现的,由此可见,合作社的效益并不差,农户退社还另有原因。爰此,笔者将利用所掌握的资料,以1956年高级社中农户的收入情况为视角,藉此探求当时农户退社的经济原因。

一、高级社的总体收入分配状况

(一)收入结构趋于单一化

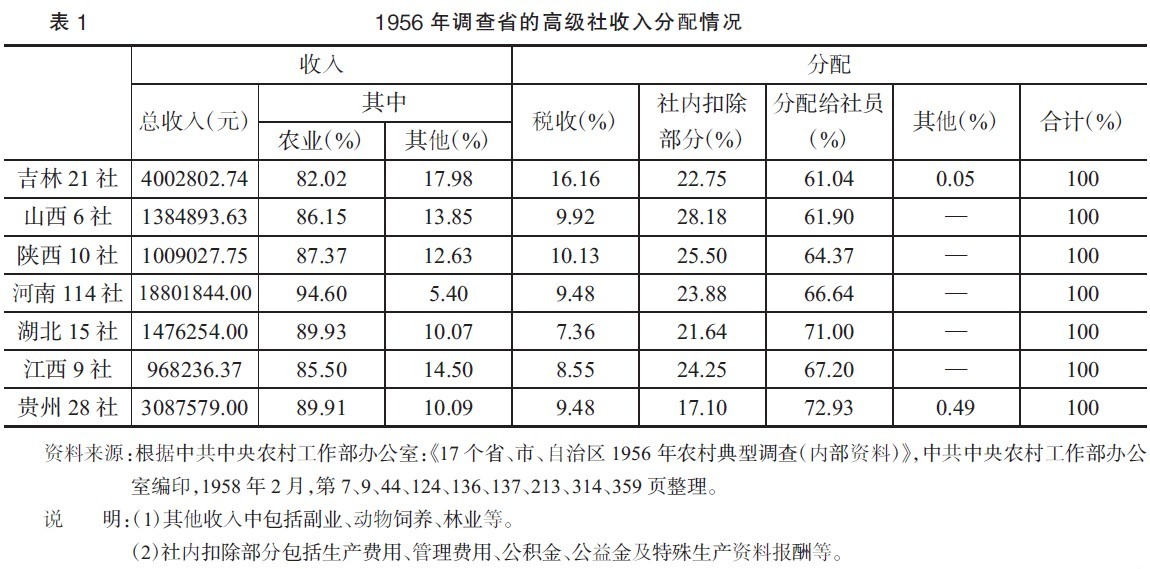

根据吉林、山西、陕西、河南、湖北、江西、贵州等省高级农业生产合作社的典型调查,各地高级社1956年的收入分配情况如表1.

如表1 所示,调查社的收入结构中,农业收入占了绝大比重,高级社生产经营有向单一化发展的趋势,其中河南省114 个高级社农业收入所占比重高达94.60%,副业及其他收入仅占5.40%,反映了高级社的生产经营中重农业、轻副业的思想,农副业生产未能很好地结合。

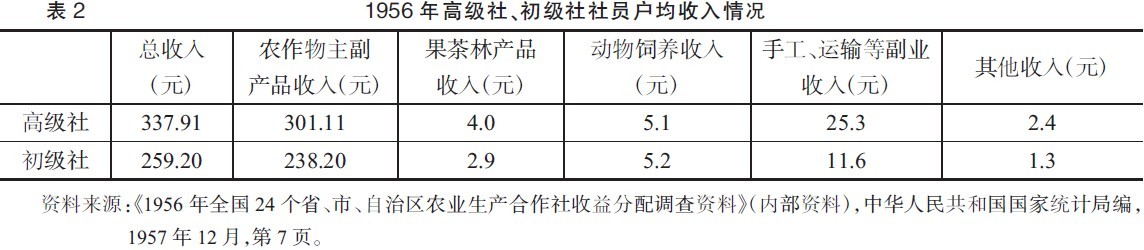

另据对全国24 个省87 万个合作社社员1956 年的收入状况推算,当时高级社和初级社社员户均收入状况如表2.

从表2反映的情况来看,在社员的户均收入方面,高级社要比初级社高出30. 36%,显示出高级社比初级社的优越性;在收入结构方面,高级社中社员的农业收入占到全部户均收入的89.11%,表明从合作社取得的农业剩余分配是农户最主要的收入来源。

副业是农户增加收入的重要手段,如据国家统计局对23 省15432 户农家1954 年收支情况调查,农业收入占农户总收入的58.5%,而其他副业(含动物饲养、采集渔猎、农产品加工、家庭手工业等)收入占全部收入的41.5%.2 在实现合作化后,政府在政策上容许社员家庭可以经营少量的家庭副业。但由于实际上存在种种限制,如劳动力的自由度大大削弱,许多副业依托的自留地数量太少,资金和工具不足,流通不畅,以及地方政府或农业社人为地禁止私人进行许多项目的经营,社员家庭副业困难重重,从而导致副业收入占全部收入比重减少。如吉林省调查,主要是“由于农业生产合作社经营管理不善,社干部有重大宗、轻零星、重农业、轻副业、重集体、轻个人的思想,以至副业报酬不合理,未能得到及时解决。”除此之外,“有的社甚至采取了各种办法来限制社员家庭进行副业生产。如临江县的一心社把社员的老母猪集中到社饲养,由于社的饲养员不经心,配种不当,生殖率低,且仔猪死亡率大(饲养管理得不好),因而缺乏仔猪。靖宇县灯塔社是个山区,副业门路很广,社员习惯在农闲期间利用早晚下套子、下夹子,趁雨天挖贝母、细莘、捡木耳等,这笔收入很大,不仅能解决油盐问题,还可以解决换季缺粮。建高级社后,社强调一切副业统一,干活回来在道上打狍子,早晚套野牲口,都得归社,结果社员把夹子、套子起了,雨天也不上山了,这就大大影响了社员生产的积极性。” 又如河南省调查,“在经营方针上,部分社存在单一化的偏向,特别是对社员家庭副业更加忽视,”“有些社干部怕影响社内劳力统一调配,不敢叫社员发展家庭副业和手工业,”在该省灾区“部分社由于副业开展不好,加上政府救济工作赶不上,使部分社员生活困难不能解决。确山县李楼社农业减产3 成多,社内集体副业开展不好,社员家庭副业收入减少14%,造成全社缺油盐吃的294户,占总户数的64%.”

(二)农业社总收入在国家、集体和个人之间进行分配

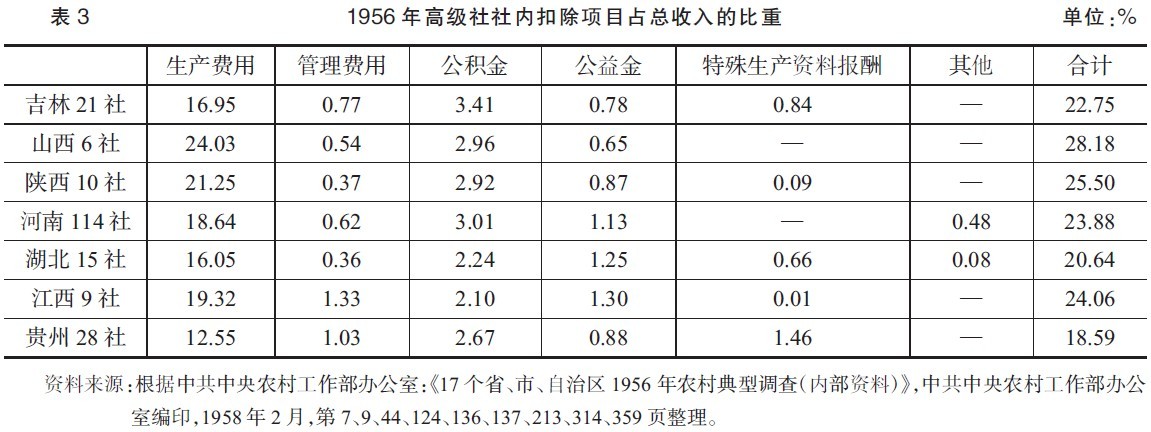

在合作化之前,农户的全年收入除了缴纳各种税收外,剩余部分都归自己支配。在高级社中,农业合作社全年收入的实物和现金,在依照国家的规定纳税之后,才按照以下项目依次进行分配:(1)把本年度消耗的生产费用扣除出来,留作下年度的生产费和归还本年度生产周转的贷款和投资;(2)从扣除消耗以后所留下的收入当中,留出一定比例的公积金和公益金;(3)其余的全部实物和现金,按照全部劳动日(包括农业、副业生产、社务工作的劳动日和奖励给生产队或个人的劳动日),进行分配。同时,在合作社的分配中,基本单位也由单个农户转变为高级社。如表1所示,社员所得占全部收入除湖北、贵州两省调查社超过70%外,其他各省调查社分配给农户的收入均在65%左右。那么在社内扣除项目中,各项支出所占总收入的比重是多少呢?根据调查情况,1956年高级社社内扣除项目所占总收入的比重情况如表3.

1956 年6 月颁布的《高级农业生产合作社示范章程》规定,从扣除国家税收及生产费用之后的收入中,留出一定比例的公积金和公益金,“公积金一般地不超过8%”,“经营经济作物的合作社,公积金可以增加到12%”,“公益金不超过2%”.从表3 所反映的情况来看,调查社的公积金、公益金的提取比例还是符合当时的规定的。至于生产费用所占的比重,从调查情况来看,也基本切合各社的实际生产经营情况。如据湖北的调查反映“上述扣留的比例一般是不大的”,根据1955 年12 个典型乡18 个初级社调查,社内扣留平均占总收入23.83%,而这15 个社1956 年平均扣留只占总收入21.64%.这15 个社中:生产费用占总收入10%以下的1 个社,占10- 15%的6 个社,占15- 20%的6 个社,占20%(最高23.1%)以上的2 个社;管理费用占0.3%以下的6 个社,占0.3- 0.5%的7 个社,占0.5%(最高0.6%)以上的2 个社;公积金占3%以下的9 个社,占3- 5%的4 个社,占5%以上的2 个社(最高8%);公益金占1%以下的6个社,占1- 2%的8个社,占2- 3%的1个社(最高2.37%)。

二、社员收入变化情况

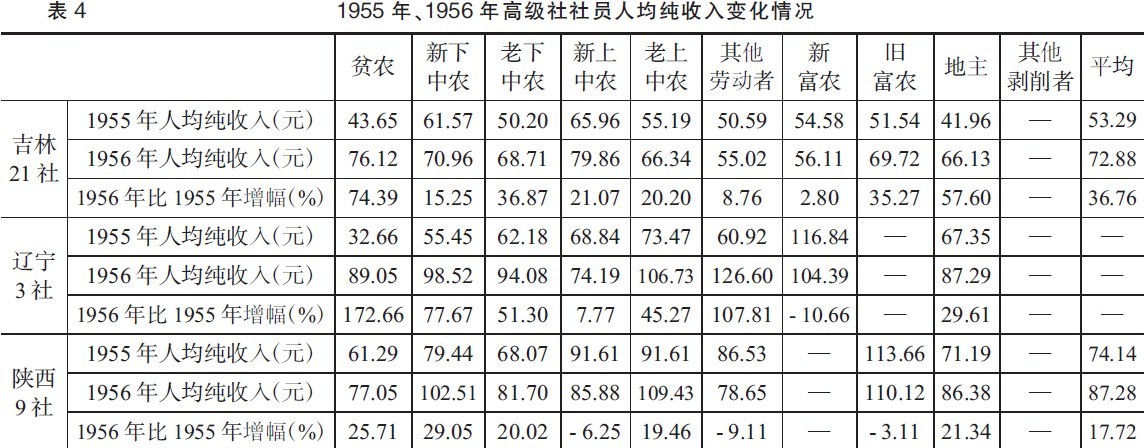

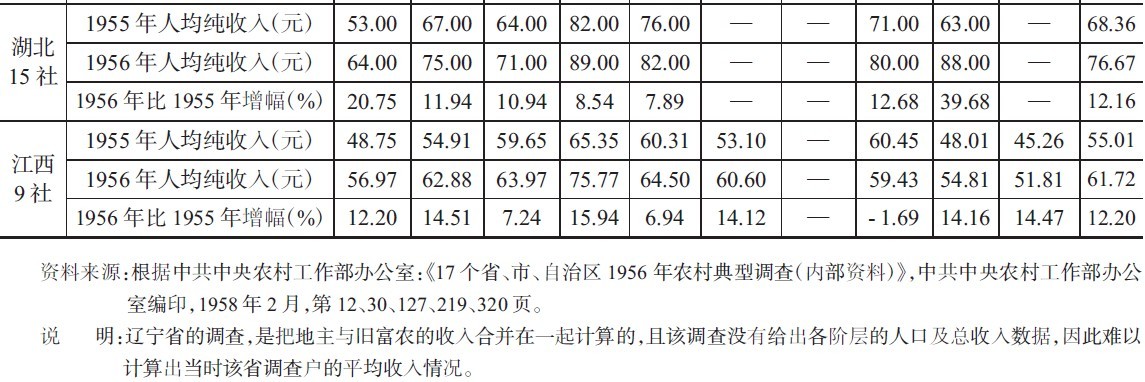

首先我们来考察高级社社员1956 年人均纯收入与1955 年相比的变化情况,根据对吉林、辽宁、陕西、湖北、江西等省高级社的典型调查整理如表4.

如表4 所示,总体上看,1956 年所调查的高级社社员的人均纯收入均比1955 年有不同程度的增加,其中吉林调查社增加的幅度最大,接近40%.但是从各阶层收入增加的幅度来看,普遍情形是贫农、下中农及地主(因为地主入社前生产力较低,土地质量又相对较差,所以入社后纯收入显着提高)增加的比例更高,超过调查社的总体平均增幅;而新、老上中农阶层,除江西、陕西调查社的农户的增收幅度分别高于调查社平均增幅3.74 个百分点、1.74 个百分点外,其余各地该阶层均低于调查社的平均增幅水平;至于富农阶层其收入增加的幅度则低于平均水平,甚至出现负增长。另据全国18 个省(区)446 个社的调查,1956 年人均实际收入为61.2 元,较之1955 年的52.6 元,增加了16.3%;贫农1956 年人均收入56.8 元,较1955 年的45.1 元增加26.1%;新下中农1956 年人均收入64.4 元,较1955 年的53.2 元增加21.2%;老下中农1956 年人均收入60 元,较1955 年的53.1 元增加12.9%;新上中农1956 年人均收入65.1 元,较1955 年的58.5 元增加11.1%;老上中农1956 年人均收入68.4元,较1955年的65.5元增加4.5%;富农1956 年人均收入59.6 元,较1955 年的54.5 元增加9.4%.1上述表明,高级合作化的第一年,在人均收入水平上带来了较为明显的变化,贫农及新、老下中农人均实际收入水平有显着的增加,增加的幅度也最大,老上中农、富农两个阶层的农户增收的幅度相对较低。

虽然总体看来,1956 年调查社的农户收入水平较1955 年有了一定程度的增加,但各阶层间增长的幅度却是不一致的。同时,由于各阶层入社前的实际收入的水平、劳动力与人口、家庭副业的经营情况不一,因而不仅在增收的幅度上有所差别,且各阶层收入增减变化在户数上也存在一定程度的差异。据全国20个省(区)546个社各阶层社员户的收入变化调查(如表5)。

如表5 所示,1956 年合作社中大部分社员是增收的,贫农和新下中农增收户数的比例大于其他各个阶层,而减收户的比例则小于其他各阶层,老上中农、富农两个阶层增收户所占自身户数的比重均低于平均水平。

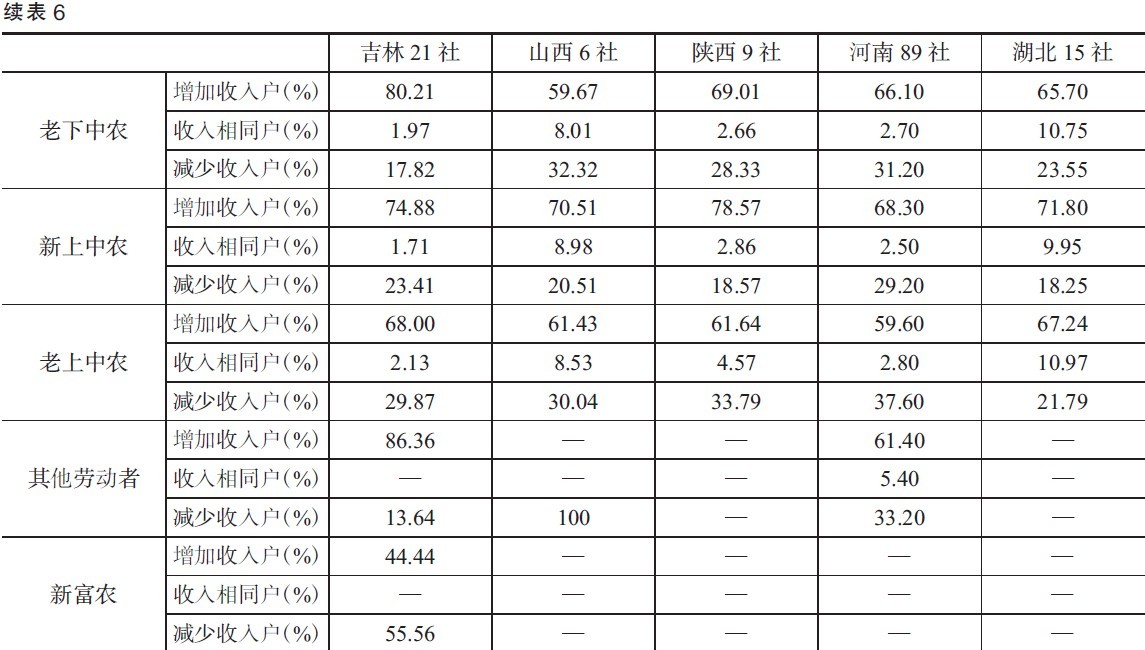

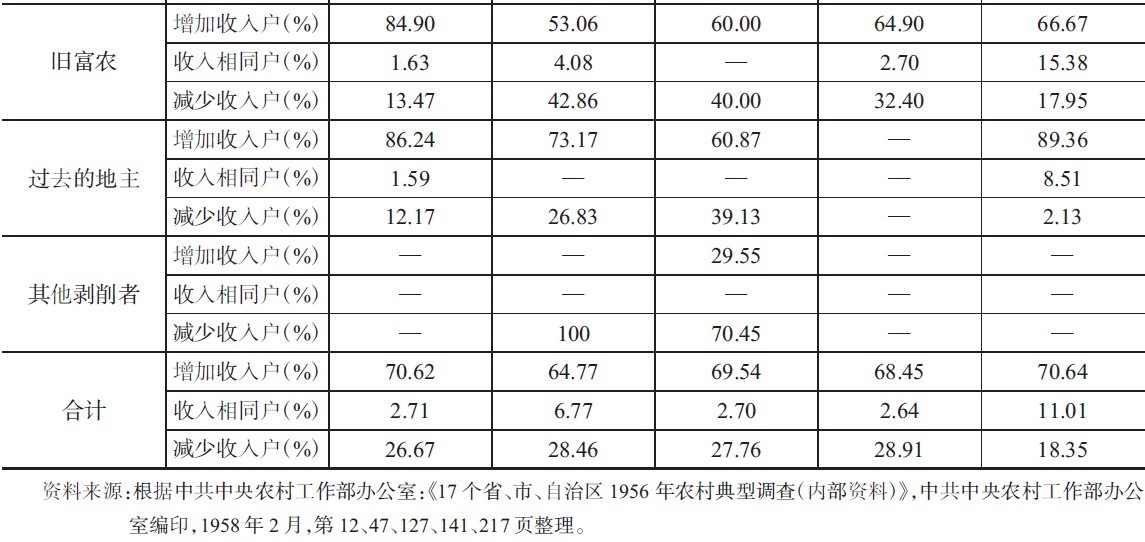

另据吉林、山西、陕西、河南、湖北等高级社的调查,高级社中各阶层户数收入增减的情况(见表6)。

从表6 所反映的情况来看,与1955 年相比,1956 年各省调查的高级社中70%左右的农户的收入都有所增加,但从各阶层收入增加的户数占自身阶层户数比重来看,贫农与下中农、新上中农要超过老上中农和富农阶层,即是说贫困农户加入高级社后,确实能解决耕畜、农具不足的困难,提高生产,增加收入,充分体现了集体劳动的优越性。同时,表6 也反映出1956年有20- 30%左右的农户的收入比1955年收入有所减少,尤其是富裕中农和富农收入减少的户数较多。

在初级社时期,合作社采取“按劳分配”和“按土地分红”相结合的分配方式,而入社前经济相对富裕的农户,大多劳力较强,或占有的土地较多、较好,由此,收入也相对较高。由于高级社实行“按劳分配”,这样就容易产生侵犯占有较多土地农民的利益,特别是造成部分土地较多、劳力较少的农民收入下降,农户收入减少或增收的幅度不大,进而会引起他们的不满。如广东中山永宁洪水村老中农邓炳业,入社前每年纯收入1750元,入社后只得600 元;九州基老中农刘旺兴,入社前纯收入650 元,入社后只得180元,在1956年底均闹退社。至于农户收入减少的具体原因,如据湖北省8个社455户减收户的调查,有以下10 种情况:(1)田多劳力少的122 户,占减收户的26.81%;(2)土地多、土地好的23 户,占5.05%,其中新上中农12 户,老上中农7 户,老下中农4 户;(3)经济作物占有多的13 户,占2.86%;(4)劳力减少(如服兵役、嫁姑娘或劳力死亡等)77户,占16.92%;(5)害病影响出工的65 户,占14.29%;(6)孤寡老弱12 户,占2.64%;(7)家庭副业减少的111 户,占24.4%;(8)劳力安排不当(如对手工业者)少做劳动日的6 户,占1.32%;(9)对“按劳取酬”政策有怀疑,出工不积极的23 户,占5.05%;(10)干部因误工多或参加劳动少而减少收入的3 户,占0.66%.2 从湖北的调查情况来看,农户收入减少的原因可以归纳为两种情况,一是属于客观上的困难,当时在合作社的体制下在短时间内还解决不了的,诸如前6种情形即是如此;二是属于合作社的工作问题,即后4 种情形,工作好是可以解决的。另据江西省对577户减少收入农户的调查,其原因主要有以下4 点:(1)合作社的生产潜力没有充分发挥出来,增产不够显着,特别是生产经营存在着单一化的偏向,没有大力开展副业生产,发展多种经营,社员的家庭副业没有很好地搞起来;(2)因遭水旱灾减产严重,淇塘社1956 年比1955 年减产25%,胜利社减产35.9%,建设社减产32.33%;(3)由于种种特殊原因而减少了收入。有的是因为人多劳力少,入社前是携带妻儿起早摸黑干活,入社以后,减少了收入;有些是因为劳动力死亡,长期生病或外出而减少收入;有些社员是由于年迈力衰,过去请一点短工或者是依靠亲友帮忙,入社后光靠自己劳动而减少收入;有些是入社前土地和其他生产资料多,入社后取消了土地报酬;有些是历来依靠地租维持生活,入社后没有了地租收入;有些手工业者是因为生产受到了限制而减少收入;有些小商贩、医师和其他职业者没有得到职业安排,劳动力弱,农业生产不熟悉,劳动报酬得到的少而减少收入;(4)经济基础相差悬殊的队、组在统一分配后,穷村社员的收入骤然上升,富村社员的收入普遍下降。再如陕西武功县令东社“有10户地多劳少户,入社前平均每劳占有10亩多水浇地,而入社后每劳水旱地仅7 亩多一点,这些户在入社前,地多地好收入就大,入社后他们的收入都减少了。”高级社的分配中取消了土地报酬,同时,很多高级社是由初级社合并而来的,以高级社为基本单位实行“按劳分配”,这样就不可避免地出现高级社内部的穷社共富社的产,穷社、富社之间平均分配,产生贫富拉平现象。如湖北省调查的15个社,都是原来若干个小社合并的,由于各个小社原来的收入水平不同,有的社1956 年虽大大增产了,但是统一分配下来有些原来收入大的户增加收入不多甚至减少;麻城县五爱社第十七生产队,社员反映:“我们减少收入,是被别队扯了,”要求再分开办社;该省长阳县坪丰社151 户,4 个队以第二队生产条件好,分配结果,二队平均每户减收18.4%,其他3 个队平均每户增加9.5%,全社51 户减收户中,二队占25 户,占减收户的49%,占全队户数58 户的47.1%.

三、各阶层农户对收入变化的思想动态

从上述合作社的调查情况来看,合作化后多数农户收入有了增加,生活得到改善,体现了高级社的优越性,因而,对社表示信任,思想情绪安定。但是,由于各个阶层入社前的经济地位不同,入社后收入增加的程度也有差异,他们的思想动态也不相同,具体来看:

(一)贫农:在加入合作社后,大部分收入增加了,办社信心很高。如江西赣县吉埠社贫农康定秀说:“土改头翻身,初级社翻半身,高级社按劳取酬翻全身。”减少收入的贫农社员中,绝大部分也愿意留在社里,把社办好,江西省万年县五星社贫农饶兴中说:“毛主席总是关心穷人,我虽苦10 年8 年也要苦在社里。”但是,他们底子薄,多数人目前收入还赶不上富裕中农(上中农),生活也较为困苦,特别是一些人口多劳力少的困难户,负担很重,在社里也难以得到解决,生产中情绪不高。如陕西米脂善家沟社贫农社员李海明说:“社是好,不过今年生产费,明年公有化,暂时二年还受不了。”又如河南5社490 户贫农的调查,对合作化一般拥护,但有些情绪的28 户,占本阶层的5.73%,主要原因是他们生活上有困难,社内照顾不到;动摇犹豫的17 户,占本阶层3.46%,这些人多数入社前兼营过工商业和个别一贯不好劳动的懒汉。

(二)新、老下中农:新、老下中农入社前的生产和生活并不太好,存在着一些困难,入社后增加收入的比较多,所以对农业社基本上是拥护的,思想也较稳定,如江西南昌县建设社的下中农说:“我们比上不足比下有余,合作社的好处我们也能沾些光。”甚至一些收入减少的社员也认为:“今年减产是因为受了灾,并不是合作社不好,如果不入社,更加要减产。”又如河南5 社新、老下中农1148 户的调查,其中对合作化拥护的939 户,占本阶层的81.79%;一般拥护,但有某些不满情绪的150 户,占本阶层13.08%;动摇犹豫、留恋旧道路的59户,占本阶层的5.13%,这些户多属于人多劳力少,比去年收入减少的农户。

(三)新、老上中农:新上中农人强马壮,在合作化第一年经济上升幅度较大的阶层,由于经济上得到极大好处,因而拥护社的人越来越多,如据对湖北12 个社404 户新上中农调查,89.61%的户拥护合作社,在社里消极动摇的户约占本阶层10%左右。老上中农,因为入社前生产资料较多,生活较好,部分户还有轻微的剥削收入,入社后减少收入的也较多,思想表现动摇不安,如吉林省的调查反映,“比过去减少收入较多的上中农,他们劳力较弱,过去主要靠牲口换工种地,略有剥削,他们过去的收入多,搞来钱多和来钱快的买卖,投点机,入社后又拿轻躲重,他们对社的事情都看不顺眼,他们怕投资连根烂,收入减少对社不满。”江西赣县吉埠社富裕中农郭爱英说:“去年吃土地,今年吃耕牛,明年要挨饿。”有的说:“土改打地主,现在一拉平。”个别的甚至对社内生产抱着“三不做”(天热不做,天冷不做,天晴不做)的态度,少数减少收入的富裕中农社员吵着要退社,但多数富裕中农的态度是,既留恋单干,但又不敢要求退社,怕退社后会吃亏,会孤立。又如据湖北12个社的调查,老上中农拥护社和已在社里稳定下来的占80.17%,仍有18.83%的户,在合作社干了一年,还未拿定主意,犹豫不决,其中0.89%的户表示要坚决退社(并有0.88%的户已退社),这些户主要是以下两种人:一是田多田好,茶、麻经济作物占有多的;二是不仅占有优越的生产条件而且还善于多种经营。他们的犹豫动摇,一方面是由于收入减少,另一方面是他们仍留恋自己的旧道路,认为“入了社三不自由:政治不自由(不能说话,说了‘扣帽子’),经济不自由(用钱不方便),劳动不自由(整年在社劳动,没有休息时间)。”再如河南5 个社779 户新、老上中农的调查,其中对合作化拥护的457 户,占本阶层的57.2%,这些户多属于劳动力多、劳力强、劳动好,思想进步,1956 年收入也有不同程度的增加;一般拥护,但有某些不满情绪的215户,占本阶层26.9%;动摇犹豫,对走合作化道路抵触的127 户,占本阶层15.9%,这些户入社时勉强,入社后生产情绪很低,少数户过去有投机商业活动或其他剥削,入社后认为“不自由”,认为“单干容易,互助难,参加合作社不如前几年。”

(四)富农、地主:多数在合作社内表现规矩守法,少数人仍不好好劳动,不听从社的指挥,播弄是非,在这方面,富农比地主严重。原因是,富农入社前一般土地较多、较好,生产工具齐全,入社后减少收入的户数比较多;地主的生产资料在土改中已经没收了,并且受到了严重的打击,再者入社后多数地主户收入增加了。如江西省丰城县唐圩社富农徐保仔在生产中经常说怪话,农业社用钱不自由,劳动不自由等等,但因为农业合作化是大势所趋,随着高级社的实现,对他们的分化作用也很大,一部分在社内劳动中得到了改造,据河南5 个社中143 户地主、富农统计,入社后劳动守法,已取得社员称号的38 户,占地主富农总户数的26%;一般表现好,被评为候补社员的66 户,占46%;但仍有39 户,占28%,不断利用合作社的某些缺点,进行挑拨、破坏活动。

四、结语

综上所述,从当时的调查情况来看,全面合作化的第一年,并不是学界先前所认为的高级社效益严重下降,除了受灾较为严重的地区,总体上看农户的收入是增加的,但是各阶层农户增收的幅度以及各阶层增收的户数所占本阶层比重是不一致的。合作化前相对贫困的农户,在合作社中增收的幅度较大,且增收的户数比重也相对较高,因此合作社得到了他们的拥护。但也有小部分相对贫困的农民退社,主要原因是收入减少或感觉合作社不自由。在合作化前具有相对较高生产水平的富裕中农和富农阶层,由于高级社中取消了“土地分红”,实行按劳分配,同时,由于合作社实行集体劳作制度,对个人的自由发展限制较多,尤其是家庭副业在高级社中没有得到相应的重视,富裕中农和富农增收的比重不大,减收的户数也相对较多,进而引起他们不满,动摇了他们合作化的信心,这是当时形成退社风潮的重要原因之一。

家庭是中国传统农业基本的生产单位,传统的小农积累了丰富的以家庭为基础的小规模生产经营的经验。在初期的农业生产互助组织互助组中,也是以家庭经营为主的。短短几年时间里,在全国范围内实现了合作化,生产经营单位扩大了几十甚至几百倍。对农业生产实行大规模的经营管理,这对几亿农民,对于上千万合作社的干部来说,无疑是十分陌生的。而且生产经营单位规模越大,生产经营管理的难度就越大。当时,一方面,在合作社的生产中,缺乏有效的激励机制及一些农民存在“机会主义”倾向;另一方面,合作社管理干部素质普遍较低,缺乏有效的管理手段和方法,上述弊端在合作社及人民公社的发展过程中逐渐显现,由此决定了此后的农村集体经济组织经营效益长期低下,这也是改革开放后农村进行经济体制改革的重要原因。

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03