[摘 要] 发展壮大农村集体经济,是党和政府长期坚持的政策取向;恢复健全农村集体经济组织,对于巩固劳动群众集体所有制乃至社会主义公有制、保障9亿农民基本权益、维护农村社会和谐稳定具有重要意义。但1984年以来,农村集体经济组织发展呈日趋弱化或边缘化趋势。因此,应尽快健全集体经济组织、确认成员资格、推进立法进程,加快集体产权制度改革,加大政策扶持力度,为提高现代农业组织化程度、促进农村经济社会平稳健康发展奠定基础。

[关键词] 集体经济组织;发展分析;对策建议

在我国进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期,农村集体经济组织作为20世纪50年代顺应我国社会主义公有制创建发展和农业经营体制机制改革创新的宝贵遗产,如何按照改革与发展需求,重新定位,激发活力,完善“造血”机能,增强服务功能,继续为发展农业农村经济、保障农民基本权益、促进社会和谐稳定发挥难以替代的作用,这都势在必行、刻不容缓。因此,在新时期通过农村集体经济组织的发展创新完善,增强壮大集体经济实力、提高生产经营组织化程度,促进农业发展、农民增收、农村繁荣,就显得尤为重要和必要。

一、农村集体经济组织的组织属性与法律地位

中国现行经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。我们通常所说的“集体经济”是劳动群众集体所有制经济的简称,是生产资料归部分劳动者共同所有的公有制经济。发展壮大农村集体经济,无论在改革开放前,还是改革开放30 多年以来, 都是中国共产党和人民政府长期坚持、坚定不移的政策取向。

改革开放前30 年, 我国实行了高度统一的计划经济管理体制,农村从土地改革后短暂土地私有到互助组、 初级农业生产合作社、高级农业生产合作社,随后迅速完成社会主义改造,实行了土地等生产资料归由集体经济所有、集中统一经营的“队为基础,三级所有”人民公社体制,“私有化”→“合作化”→“集体化”, 成为这个时期我国农业生产经营制度变革的主要内容。

始于20世纪70年代末的农村改革发展伟大实践,为建立和完善我国社会主义初级阶段基本经济制度和社会主义市场经济体制进行了创造性探索,农业生产经营体制变革从定额包工到联产到组、专业承包,从“联产到劳”到包产到户,以家庭联产承包责任制为代表的多种形式农业生产责任制由点到面逐步推开,直至废除人民公社,所形成的以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,是适应社会主义市场经济体制、符合农业生产特点的农村基本经营制度。 这种双层经营体制,就其基础和内涵而言,是指农村集体经济组织内部统一经营和分散经营的有机结合;就其发展和外延而言,涵盖了农村集体经济组织、农民新型合作组织、农业社会化服务组织、农业产业化龙头企业等与生产经营主体———亿万农民所建立的或松散或紧密的经济利益共同体。

以行政区划的村、组为基础的农村集体经济组织(改革前称生产大队、生产队,改制后一般称经济联社、农业合作社),是在 1956 年基本完成农业的社会主义改造、农村土地和其他生产资料逐步从农民个人所有转变为集体所有后,逐步建立、完善和发展的。 农村集体经济是以土地等生产资料集体所有制为基础的公有制经济,发展农村集体经济、增强集体经济组织服务功能,既是政策取向所指,也得到了《宪法》等法律的保障。 但 1984 年以来,由于种种原因,农村集体经济组织呈日趋弱化或边缘化趋势。 到 2009 年底,全国农经统计调查的近62 万个行政村中,建立村级集体经济组织的只有25 万个,仅占 40.5%。

尽管目前一些地方集体经济组织不健全,但作为当地农村集体经济组织成员的安身立命之本,农村集体资产的劳动群众集体所有制性质和产权关系是清楚的。 就自然资源而言,目前全国96% 的耕地、 约 70% 的养殖水面、60%以上的林地和 1/3 以上的草原属农民集体所有。 尽管我国多数地区村集体经济组织发展滞后,集体统一经营性资产积累薄弱,但仍有一定规模的经营性资产。 截至 2009 年底,全国30 个省份(西藏除外)的 61.77 万个村,不含土地、山林、水面、草原等资源性资产,共有村级集体经济统一经营资产1.6 万亿元,村均 270.6万元。

党的十七届三中全会明确提出:“发展集体经济,增强集体组织服务功能。”2010年中共中央1 号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》是近年来中央针对农村经济社会发展的实际,对加强农村集体经济组织建设强调最多的文件。 《意见》明确指出:“加快农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记颁证工作,工作经费纳入财政预算。 力争用三年时间把农村集体土地所有权证确认到每个具有所有权的农民集体经济组织”,“农村宅基地和村庄整理后节约的土地仍属于农民集体所有”,“壮大农村集体经济组织实力, 为农民提供多种有效服务”,“加强农村集体资金、资产、资源管理”,“鼓励有条件的地方开展农村集体产权制度改革试点”,“切实解决好农村征地、环境污染、移民安置、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题”。 文中之意主要有三:一是明确农村集体经济组织是社会主义劳动群众所有制的组织载体,对集体资产具有所有权和管理权;二是加强农村集体经济组织建设,是坚持党在农村的基本经营制度、维护农民基本权益的关键之举 ;三是切实解决好损害农民利益的突出问题,是维护农村社会稳定、促进党风廉政建设的重要环节。

必须明确的是, 农村集体经济组织与村“两委”属于性质不同、权能不同的组织。 村级党组织是执政党在农村的基层“党务性”组织,村民委员会是以“村民”为对象、通过选举产生的基层“政务性”组织,而农村集体经济组织是以土地等集体所有资产为纽带,以“成员”为对象,承担土地承包、资源开发、资本积累、资产增值等集体资产管理经营等经济事务的“经济性”组织,它作为农村基本经营制度统一经营层次的经管主体和维护农民基本经济权益的组织保障,具有村级党组织和村民委员会的不可替代性。

对于农村集体经济组织还有以下几个问题需要注意。 一是存在认识误区。 农村改革后,似乎“放开搞活,分散经营”就是改革创新,强调“集体经济,统一经营”就意味着因循守旧,而农村集体所有制的体现基本停留在理论政策层面上。二是缺乏法规保障。

村级党组织有《农村基层组织工作条例》,村民委员会有《村民委员会组织法》,就连《农民专业合作社法》也已颁布实施三年多了,而农村集体经济组织立法却至今无人问津,仿佛已到“无可奈何花落去”的境地。三是没有务实举措。一些领导和理论工作者谈起改革创新津津乐道,说起巩固完善却无话可讲,虽然文件也在强调“发展集体经济”、“探索集体经济的实现形式”,但客观现实是说得多、做得少,虚的多 、实的少 ,甚至厌的多、爱的少。

判断农村集体经济组织的经济组织属性和法人地位,应以其职能、所从事的业务活动和是否具备法人资格条件为依据。按照《民法通则》规定,法人应当具备四个条件:“依法成立;有必要的财产或者经费;有自己的名称、组织机构和场所;能够独立承担民事责任。 ”综合上述分析,农村集体经济组织不仅是政策取向所指和有法律规定的保障,还因为随着城乡一元化制度改革的推进、覆盖城乡的公共财政政策的实施、乡村治理结构的完善而逐步将其社会职能剥离,促使其可以更好地发挥发展经济的职能,产权制度改革又将使其更具活力和生机,因而具备法人资格条件则是显而易见的。

二、农村集体经济组织资产管理经营发展失衡

农村集体资产是归村组集体经济组织全体成员集体所有的资产,包括集体所有的土地和法律规定属于集体所有的森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等自然资源;农村的宅基地、自留地、自留山的产权,通过公共积累、投资投劳所兴办的集体企业资产和兴建的建筑物、构筑物,以及所购置的交通运输工具、机械、机电设备等资产,集体及其企业所拥有的现金、银行存款、有价证券等。集体资产是发展农村经济、促进社会主义新农村建设的重要物质基础。

然而,农村集体经济组织所拥有的最重要的资源性资产——土地等的管理和经营却被逐渐忽略了,基本上是以包代管。农村集体经济组织经营性资产,形成于新中国成立后的合作化运动,发展于改革开放后的社(队)乡镇企业异军突起之时,进入20 世纪 90 年代中后期,以明晰集体产权、促进保值增值为标志,村集体经济组织资产进入了规范管理的新阶段。

2004 年到 2009 年,农村集体经济组织统一经营性资产状况呈现两个特点:一是资产总量大体呈上升趋势,构成比例基本保持不变,村均资产从179 万元增长到 271 万元,年均增幅8.7%, 流动资产和长期资产分别占 40%和60%;二是东中西部地区间资产分布严重不均,差距不断拉大, 东部地区资产占资产总额的76.4%,中部地区占 17.1%,西部地区占 6.5%。收益及收益分配呈现两个特点:一是经营收益总体呈上升趋势,主要归因于补助收入显著增长和经营支出持续下降,补助收入年均增长22.8%,经营支出年均下降 4.4%,在一定程度上表明经营能力的下降;二是村集体经济组织经营状况地区间差异明显,中西部地区自身发展能力严重退化,东部地区收益分别是中部和西部地区的4.5 倍和 5.2 倍。

表1: 全国村集体经济组织按资产总量划分平均资产分布情况 单位:万元

全国村级集体经济组织负债总额增长46.3%, 村均 104.2 万元, 增长 58.5%, 其中,2009 年村级集体经济组织兴办公益事业负债村均15.6 万元,占负债总额的 14.9%。 据浙江省2009 年 200 个监测村数据, 村级公益性事业建设支出呈刚性增长,2009 年村均 23.6 万元,占总支出的45.8%(2008 年是 44.1%,2007年是41.5%,逐年增加);其中又以道路建设及维护、水利设施及维修、公共卫生等支出为重点。由于公益性事业建设支出较大,有84 个村的村级集体总支出高于总收入,即42%的监测村收不抵支。

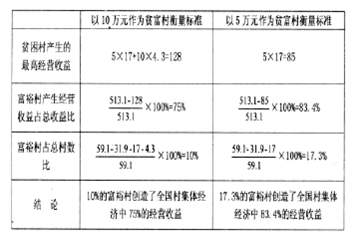

另据2009 年全国农村经济情况统计 ,列入统计的59.1 万个村集体中,无经营收益的村集体有31.9 万个,占总村数的 54%,较 2008 年的58.2%略有下降,这与近一两年部分省(如云南、湖北)大力扶持发展村集体经济有很大关系。 在全国有经营收益的村集体中, 收益在 0到5 万元的有 17 万个村;收益在 5 万到 10 万元的有4.3 万个村;收益在 10 万元以上的有 6万个村。 若以 10 万元作为衡量贫富村的标准,假设收益0 到 5 万元的村, 收益都是 5 万元,收益5 万到 10 万元的村, 收益都是 10 万元,则收益10 万元以下的贫困村总收益最高不超过128 亿元 , 而全国村集体经营收益总额为513.1 亿元, 那么全国至少 75%以上的经营收益是由占比仅为10%的富裕村所创造,虽然全国村集体经济组织平均经营收益达到8.68 万元, 但超过 90%的村集体平均经营收益不足2.4 万元;若以 5 万元作为衡量贫富村的标准,则贫富差距则更为悬殊(详见表 2),17.3%的富裕村创造了全国村集体经济中83.4%的经营收益。

表2:全国农村集体经济组织经营收益分布分析 单位:亿元

三、制约农村集体经济组织发展的障碍性因素

由于统分结合的双层经营体制的 “双缺位”(以农村集体经济组织为主体的统一经营层次管理和服务缺位,以农民土地承包经营为主体的分散经营层次责任和义务缺位)和动力机制的缺乏,导致不少地方集体经济发展举步维艰、每况愈下甚至名实皆无。制约农村集体经济组织发展的因素:一是有法律地位而无法人地位,无法取得合法营业资格和组织机构代码,阻碍了参与市场竞争;二是组织构成不清晰,成员资格不清晰 ,资格的获得或退出不清晰,经济权益不清晰,损害了组织及成员的合法权益,出现了严重的内部控制问题,阻碍了农村基层民主政治发展。2009年全国农经部门对近40万个单位进行审计,涉及资金 5670亿元,查出违纪资金8亿元,同年 4月最高人民检察院对外公布,2008年全国有1739名村党支部书记、1111名村委会主任成为涉农职务犯罪案件犯罪嫌疑人,犯罪对象主要集中在侵占和挪用集体土地征用补偿、退耕还林等生态环境保护工程款物上;三是农村集体资产产权不完整、市场不健全,降低了农村集体资产配置效率,全国村级集体经济组织平均资产收益率5%,低于大部分行业社会平均利润率7%至8%的水平;四是承担大量农村公共服务职能,成为健康发展障碍,2009 年全国农村集体经济组织承担村级组织管理费用503亿元,村均8.2万元,是各级财政对村民委员会和党支部补助的2.7倍,支付的公共服务费用达102亿元;全国筹集资金224亿元投入村内公益性基础设施建设,是各级财政投入资金的1.2倍,是扩大再生产支出的1.9倍;五是缺乏必要的优惠扶持政策,支持力度远远不如农民专业合作组织;六是一些地方多部门多形式向农村伸手,村级集体经济组织的负担明显加重;七是担负指导集体经济发展的基层农村经管体系,在乡镇机构改革中被削弱,全国有 11%的乡镇既无农经机构又无农经人员,3%的乡镇虽明确了承担农经职能的机构但没有专职人员从事农经工作,54%的乡镇农经职能由综合设置的机构承担。

四、各地发展壮大农村集体经济的探索与实践

从20世纪 90年代末到21世纪,各地适情况变化和发展需求,积极探索发展壮大农村集体经济的有效实现形式。全国17个省(自治区、直辖市)制定颁发了农村集体资产管理方面的法规和规章,98%的村集体实行财务公开,比较规范的达到了70%以上,79%的村实行会计委托代理制,超过90%的村成立了民主理财小组,20 多个省(自治区、直辖市)开展了农村集体经济组织产权制度改革试点工作。

(一)转变经济发展方式,创新发展环境

浙江省从挖掘资源、培育载体、创新主体、法规保障四个方面破解农村集体经济发展难题,2009 年全省村级集体经济村均收入 65.5万元,2000 年以来年均增速 15.1%。 河北省石家庄市从清理规范承包合同、收取集体资产有偿使用费、清收拖欠承包费、抵顶和化解村级债务入手,推进村级财富积累机制建设,全面恢复建立村级集体经济组织,加大政府扶持村级项目建设力度, 集体经营性总收入由 2005年的2.35 亿元,增加到 7.25 亿元,集体收入 10万元以上的村1945 个,较 2005 年翻了一番之多。 云南省下大力扶持经济薄弱村,多种模式发展壮大集体经济,2009 年全省集体资产村均274.8 万元,比 2005 年增加 56.8%;集体经济收入村均63.8 万元,增长 125.4%。

(二)强化制度体系建设,创新管理模式

福建省强化农村集体资产监管, 全省有997 个乡镇建立了会计委托代理服务中心,占

乡镇总数98.3%,951 个乡镇开展计算机网络监管,占 93.8%。 广东省东莞市不断完善制度,创新方式、强化保障,构建集体经济管理长效机制,设置经联社(村级)558 个、经济社(组级)2513 个,至 2009 年底,全市村组两级集体净资产达890 亿元 ,村均 1.6 亿元 ;经营纯收入 72亿元,村均 1290 万元;农民人均纯收入 13064元, 其中源于集体的股份分红 3121 元,占24%。

(三)推进产权制度改革,创新组织制度

截至2009 年底, 北京市坚持 “资产变股权、农民当股东”的改革方向,已完成产权制度改革的村集体经济组织805 个,占 20.2%(2010年达到60%)。782 个运行一年以上的新型集体经济组织总资产、净资产、净利润分别比改制前增长104%、 71%、108%。 广东省已经完成和正在进行产权制度改革的村级集体经济组织1962 个,改制后资产总额、经营收益、累计分红分别增加167.3%、170.5%和 305%。 湖北省已改制村的集体资产总额较改制前增加8.6%,经营收益增加16.3%,成员分红增加 52.2%。

五、新时期发展壮大农村集体经济的对策建议

无论是从维护劳动群众集体所有制乃至社会主义公有制出发,从巩固和完善新时期农村基本经营制度出发;还是从尊重保护集体经济组织成员的基本权益出发, 从维护农村社会稳定和谐出发,都应当把正本清源、健全农村集体经济组织并加快立法进程,把推进农业经营体制机制创新、提高现代农业组织化程度,作为促进农村社会经济健康、持续发展的大事来抓,要坚持精心部署、常抓不懈、抓出成效。

到“十二五”期末,力争实现三个创新转变:创新农村集体经济管理经营机制,实现从以包代管向依法健全集体经济组织、管理经营集体资产的转变。 创新农村土地承包管理服务机制, 实现从以发包管理为主向依法监管、经营服务、规范流转并重的转变。 创新农业社会化服务发展方式,实现从以政府部门服务为主向政府公益型与市场拓展型有机结合的转变。

(一)健全村级民主自治机制,为各司其职理顺关系

农村集体经济组织,是党领导的村级民主自治机制的重要组成部分。 实践已经证明并将继续证明,在农村基层,就社区组织而言,村级党组织、村民委员会、集体经济组织“三驾马车”应当并行不悖,既不可或缺,也不能相互替代。 应按照十七届三中全会的要求,抓好以村党支部为核心,领导和支持村委会、集体经济组织开展工作的村级组织配套建设。 要进一步明确村级党组织、村民委员会、集体经济组织三者的职能关系,明确农村集体经济组织及其成员的权利义务,依法保障其运行,建立“分工协作、各司其职、和谐共处”的村级组织治理结构,在保证村党支部的领导核心地位和村委会依法独立行使村民自治职权的同时,

尊重村集体经济组织的经营管理权,既独立运作、相互合作,又相互制约。

(二)恢复健全农村集体经济组织,为维权发展提供保障

必须强化新时期以行政区划为特征的农村集体经济组织的基础地位和主体作用,不断增强其服务功能和组织带动能力。 力争到“十二五”期末,基本健全农村集体经济组织,全国村级组织建设、集体资产管理 、财务公开规范的达到80%以上。 建议结合贯彻落实新修订的《村民委员会组织法》,在进一步组织开展深入广泛的调查研究和理论探讨的基础上,尽快统一认识,提出恢复健全村级集体经济组织的实施意见,并分类指导、规范运作、落实到位。 根据现实情况和各地经验,权衡利弊得失,应实行村级党组织、村民委员会负责人经民主选举到农村集体经济组织交叉任职。

建议积极开展立法研究,制订、出台《农业部农村集体经济组织管理办法》, 研究制定发展扶持政策和集体经济组织成员资格认定标准;时机成熟时升格为《国务院农村集体经济组织管理条例》;力争在尽可能短的时期内,制定并颁布《中华人民共和国农村集体经济组织法》。 近期应协商修改《民法通则》关于法人的分类规定,明确合作社(集体经济组织)法人。

农村集体经济组织须按照法律政策赋予的职能和要求,着重加强自身组织建设,切实巩固和完善土地承包管理,加强集体资产监管和运营,不断增强服务功能,为经济发展、社会稳定提供有力的物质保障。在已经建立集体经济组织的地方, 要着重完善和理顺与党支部、村委会的关系与职能定位, 逐步增强服务功能;在具备条件但没有建立集体经济组织的地方,要稳妥推进组织建设 ,明确集体经济组织的组织结构、成员构成、资产状况和发展规划等,着力发展壮大集体经济。

(三)界定经济组织成员资格,为明晰权属奠定基础

确认农村集体经济组织成员资格,是完善组织建设、确保成员权益的基础工作。 尽管情况比较复杂 (有的乡村可归纳为二三十种类型),政策性很强 ,但宜早不宜迟 ,应根据各地实际特别是结合集体经济产权制度改革,及早提出实施办法。建议确认以开始实行农村双层经营体制时原生产大队成员及其子女、与本社社员有合法婚姻关系落户的,以及社员依法收养落户和政策性移民落户等人员可以获得集体经济组织成员资格,情况比较特殊的由成员大会讨论决定。

(四)推进集体产权制度改革,为机制创新激发活力

推进集体产权制度改革,是破解损害农民基本权益问题的重要举措。 具备条件的村组应按照“归属清晰、权责明确、运行规范、管理高效”的原则,以社区股份合作为主要形式,以清产核资、资产量化、股权管理为主要内容,理顺村级集体经济组织产权关系、分配关系,建立符合社会主义市场经济发展要求的农村集体资产管理体制和运行机制。 要完善内部监管运营机制,建立和完善股东大会、董事会、监事会“三会”制度,逐步形成激励与约束有机结合的现代管理运行机制。

对已开展改革的地方,要加强改革后集体经济组织建设,完善相关规章制度;对尚未开展改革的地方,特别是具备条件的城中村、城郊村和集体经济实力较强的村, 要积极探索、稳步推进改革工作。 产权改革工作要与促进社区经济发展、促进农民增收目标相结合,要支持和引导集体经济组织利用资金、资产和资源,以入股、合作、租赁、专业承包等形式,与承包大户、技术能人、企业等联合与合作,实现多元化、多层次、多形式经营,发展壮大集体经济实力,增强集体组织服务功能。 探索构建农村产权交易市场,以农村土地承包经营权流转服务中心或者集体“三资”服务中心为依托,为集体资产资源的发包、 出租和集体资产变卖处置、集体工程项目购建等,提供正规的公共交易平台,促进优化配置。

此外, 目前农村出现了一些新的经济现象,比如统筹城乡发展,统一建房让农民异地集中居住、以土地承包经营权“入股进社”、合村并点实行社区化管理、以土地承包经营权或农民宅基地使用权作抵押筹集发展资金、动员农民放弃“三权”和“成员资格”进城定居……总之,在加快农业经营体制机制完善创新进程中,很多改革新尝试都涉及如何保障农民基本权益、如何巩固农村集体经济、如何保障农村和谐稳定,需要立足长远,认真研究分析利弊得失,作出正确决策。

(五)完善集体资产制度建设,为保值增值创造条件

加强农村集体资产管理和经营,是维护劳动群众所有制的基本保障。 建议积极推动《农村集体资产管理条例》立法工作,抓紧修订《村集体经济组织财务制度》、《村集体经济组织财务公开暂行规定》,规范农村财务管理,完善农村民主管理。 结合农村综合改革、新农村建设和发展现代农业的需要,规范和完善新时期村级财务管理以及财务公开的时间、内容、程序、形式等。 切实完善民主理财、民主监督工作,严格民主理财小组的产生条件, 切实保障权利,认真履行义务,充分发挥作用。 建议尽早部署开展全国农村集体资产清理工作,争取用 2—3年时间,摸清底数,建立台账,健全数据库,实现电算化管理。

研究出台“村级会计委托代理服务工作规范”,在坚持民主自愿和集体资产所有权、使用权、审批权和收益权“四权不变”的前提下,稳步开展村级会计委托代理服务。 村级会计委托代理只是村级财务管理的过渡形式,最终形式应该是由农村集体经济组织自行管理。因此,应在条件成熟、特别是农村集体经济组织比较健全的地方,研究村会计人员参与财务管理的运行机制,逐步提高村会计的素质和能力,最终实行村账自管。

(六)推动各项扶持政策出台,为持续发展创造环境

制订和健全有利于壮大集体经济的政策法规, 是完善农村发展体制和机制的应有之举。 农村集体经济组织及其成员应具有全部国家强农惠农政策的“首享权 ”,因此 ,凡给予农民专业合作社的强农惠农政策都应同样给予之。 建议加大财政扶持力度,加大金融支持力度,加大征地补偿力度,探索建立扶持经济薄弱村财政发展补助资金制度和扶持产权制度,改革村发展资金制度, 多措并举化解村级债务,进一步扩大村级债务化解补助范围,增加补助额度,及早化解历史遗留的政策性、公益性债务。 加大农村公益事业财政投入力度,建议尽快全面推行财政奖补制度, 按照建立公共财政和统筹城乡发展的要求,将农村道路、大中型农田水利等基础设施建设和农村文化、教育、卫生等公益事业,全额纳入财政投入范围。

(七)强化农经监管服务机构,为指导调控提供支撑

农村集体经济产权制度特点、成员经济活动与利益诉求多元化、农村经济社会发展状况等因素,决定了对集体经济组织经济活动的监督管理和必要的指导服务,在相当长时期内都将是政府在农村经济社会管理方面非常重要的职能。 特别是在当前城镇化加快推进、农村资源要素日益资本化的情况下,要把民主管理、民主监督与加强行政监管有机结合起来,进一步加强对农村集体经济运行的管理和服务,实现农村集体经济的高效、安全运行,维护农村社会的和谐稳定。建议强化农经监管服务机构,科学配置监管职权,优化监管机构设置,加强监管能力建设,将基层农村经管体系建设纳入国家农业公益性服务机构建设项目范围, 确保国家对农村经济运行的宏观调控指导。

参考文献

[1] 关锐捷.理直气壮为农村集体经济组织正名[J].农村经营管理,2010,(2).

[2] 关锐捷,孙邦群.论新时期农村改革不该被忽略的三个基础性问题[J].经济要参,2009,(54)

[3] 关锐捷,禤燕庆.新中国农村经营体制改革 60 年回顾与展望[J].经济要参,2009,(65).

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03