摘 要:关于农民专业合作经济组织的形成与发展,现有文献多强调外部支持,对内在动力,特别是组织化潜在利润普遍关注不够。本文基于制度变迁理论,提出追求组织化潜在利润是农民进行制度创新的动力,是组织形成和良性发展的先决条件的假说,并基于一套于2003 年年底和2009 年年初对全国5 省380 村跟踪调查形成的面板数据,对假说进行了检验。

关键词:农民专业合作经济组织;组织化潜在利润;产业分布

一、引 言

随着我国市场化改革的不断深化, 小农户与现代大市场对接的矛盾日益凸显, 农民专业合作经济组织( 后文简称农民合作组织或组织) 越来越被社会各界关注, 并被认为是联接小农户与现代大市场, 促进农业发展的必然选择( 牛若峰,1998; 黄祖辉,2000) .

1 从国际经验看,早在19 世纪末, 农民合作组织已普遍出现在北欧和北美等地区, 在农业发展过程中发挥了重要作用( Fulton, 2005) .在日本和韩国的农业和农村发展过程中, 农民合作组织也发挥了关键的引导作用( CCICED, 2005) .就国内而言, 自计划经济时期合作化运动结束以来, 农村以分权为特点的经济制度改革和市场化改革大大促进了农业经济增长, 而农民合作组织的发展则相对滞缓。但自20 世纪90年代末期以来, 随着小规模农户经济与现代市场矛盾的逐渐显现, 农民合作组织开始不断涌现。2006 年《中华人民共和国农民专业合作社法》的颁布则将我国农民组织化进程推入到一个全新的发展阶段。调查显示, 近几年农民合作组织数量增长迅速, 我国有组织村庄的比例已由1998 年年底的1. 6%增长到了2008 年年底的20. 8% ( Deng et al . , 2010) .

国内外大量文献对农民合作组织形成发展的决定因素和机制进行了理论或实证研究。就决定农民合作组织形成发展中外部支持与内在动力孰轻孰重及两者关系这个问题, 虽然学者们的意见已日渐表现出一致的趋势, 即内在动力是农民合作组织形成发展的前提, 外部支持只有当适应农民需求的时候,才能更好地促进农民合作组织发展( 世界银行, 2006) , 然而, 学者之间的争议仍然普遍存在, 部分学者强调外部支持, 部分学者强调内在动力。

强调外部支持对农民合作组织发展重要性的学者认为, 不仅许多国际经验已表明, 外部支持对农民合作组织的发展至关重要( 世界银行, 2006) , 而且在理论上, 组织发展过程中存在潜在成员搭便车、能人缺乏、成员异质性过大和成员之间缺乏信任及承诺等问题, 因此, 农民合作组织很难完全自发形成, 外部支持是必需的( Fulton, 2005; Ost rom, 1990; H arr is et al . ,1998; Stefanson, 1999; Fairbairn, 1984) .国鲁来( 2006) 则认为农民合作组织是社会弱势群体之间的联合, 有助于提高弱势群体的经济社会地位, 并使他们得到更好的发展机会, 有利于社会稳定和实现社会健康发展。对农民合作组织的建立和发展给予政策支持, 是减少和缓解社会矛盾费用较低且效果较为显着的办法。此外, 农民合作组织在一定程度和范围内促进了公平,并因此支付了一定的成本, 致使其在市场竞争中处于不利地位, 因此, 政府也有必要将农民合作组织与营利企业区别对待, 对农民合作组织的发展给予特殊支持。还有学者甚至认为中国农民“善分不善合”( 曹锦清, 2004) , 农民要走向合作, 离不开国家力量的强有力介入, 只有国家从各个层面发挥作用, 才能使农民合作从理想走向现实( 赵晓峰, 2007) .

还有许多学者更为强调内在动力对于农民合作组织形成发展的重要性。

苑鹏( 2001) 认为, 在目前我国农民合作组织企业家供给短缺的情况下, 官办和官民合办农民合作组织的出现有其合理性。不过, 官办和官民合办农民合作组织如果长期在决策上高度依赖政府, 将直接影响组织发展的独立性乃至农民合作组织的性质, 结果可能导致农民合作组织最终蜕变为私人营利企业或产生新的政企不分。在20 世纪60 年代和70 年代, 非洲和印度就采用自上而下的方式组建了大量农民合作组织, 政府为此投入了数百万美元, 但由于政府意愿与生产者需要常常不能一致, 导致最终成功的组织很少( Fulto n, 2005) .世界银行( 2006) 也认为, 农民合作组织成功的关键 是如何赋权于农民, 使他们能够实现自助并按这一目标建立农民合作组织。

徐勇( 2007) 则指出中国农民并不是天生的/ 善分不善合0.他们是否进行合作主要取决于由时间、地点和条件构成的农民利益。在利益的驱动下,农民善分也善合。

2 本文中组织化潜在利润是指在一定的经营水平下组织化的获利空间, 也即同单个农户与市场打交道相比, 通过组织与市场打交道所能增加的利润的潜力或空间, 不同于组织化利润的是, 组织化潜在利润的最终实现还要取决于组织的实际经营水平。

总的来说, 对于农民合作组织形成发展过程中是外部支持还是内在动力更为重要, 学者之间的争论一直就没有停止过。此外, 我们还可以看到, 就组织形成发展的内在动力而言, 既有相关研究文献多强调农户需求的重要性和外部支持不能与农户需求相一致时可能导致的问题, 对农民合作组织化这一过程本身所需的必要条件研究得不够深入。特别的, 如果从制度创新变迁的角度来审视农民组织化的话, 追求组织化潜在利润无疑是农民进行制度创新的动力源泉2 , 对其进行深入研究具有重要学术意义。但从文献来看, 国内外至今尚没有文献系统研究组织化潜在利润对于组织形成发展的作用和影响。

另外, 近年来, 虽然在国家政策支持和推动下, 我国农民合作组织数量迅速增长, 但政策对组织的内在动力, 特别是组织化潜在利润同样普遍关注不够。

因此, 深入研究组织发展的内在动力, 特别是组织化潜在利润在组织形成发展中的作用, 对于我国农民合作组织的良性持续发展也具有重要的现实价值。

本文的主要目的是深入分析组织化潜在利润对于农民合作组织形成的影响, 提出并验证组织化潜在利润显着影响组织形成发展的研究假说。后文安排如下: 第二部分应用制度变迁理论来审视我国农民合作组织的形成发展,提出并阐述本文的研究假说, 介绍从种植类农民合作组织产业分布的视角对研究假说进行检验; 第三部分讨论我国农民合作组织的产业分布及村庄产业结构与种植类组织形成发展的相关关系; 第四部分介绍计量经济模型对研究假说的检验结果; 最后是结论和讨论。

二、理论分析与研究假说

诺斯的制度变迁理论很好地解释了组织制度变迁和创新的过程( Northand T homas, 1981, 1990) .伴随着经济发展和社会结构变迁, 制度将动态地表现出供求不平衡状态, 这种不平衡经常表现出制度供给滞后的特征。在既定制度安排下, 如果存在无法实现的外部利润, 如规模经济、风险降低和转移、外部经济内部化、交易费用的降低和转移等带来的利润, 行为决策主体将被诱致进行制度创新。潜在利润可以理解为制度不均衡时的获利机会, 是诱使行为和决策主体自发进行成本收益比较并实施制度创新的根本动力。制 度变迁的诱致性因素就在于主体追逐更大的潜在利润。制度供求不平衡诱致人们去学习和认识新的潜在利润, 并且在边干边学中实施后续的制度创新。

在追逐制度创新潜在利润的动机驱使下, 制度创新行为主体和决策主体将在制度变迁边际收益等于边际成本的情况下完成制度创新。由于制度的创新需要时间学习、需要谈判以达成一致意见, 因此, 制度变迁将总是表现为一个持续的、渐进的制度不均衡和创新的过程。

制度变迁理论同样有助于我们理解农民合作组织的形成发展过程。随着我国家庭联产承包责任制改革效应的释放殆尽和我国市场化改革与经济全球化的日益深化, 我国现有农地制度决定的小规模、分散土地经营模式在新技术采用和实施、标准化生产、食品安全和与现代市场对接方面的冲突不断显现。现有农村土地分配制度和经营制度已经表现出越来越不平衡的状态, 农民的组织化蕴涵了巨大的潜在利润。农民的组织化不仅可以通过减少农产品流通环节节省交易成本( Staat z, 1987; 林坚和马彦丽, 2006) , 通过与市场建立稳定的销售渠道或不断开拓新的销售渠道而降低市场风险( Kimball, 1988;Albaum, 1966) , 并提高农户在市场谈判中的地位, 争取更具竞争性的投入品和产出品价格( Cot teril, 1984; T org erson et al1 , 1998) , 而且可以通过组织集体投资增强单个农户难以进行的投资( 世界银行, 2006) , 还因为减少了农户与外部市场之间的信息不对称程度( Bijman and George, 2003; Fulton,2005) 3 , 大大降低了外部主体获取农户信息或监督产品质量的成本, 促进了农户与外部市场的交易。我国农民自发性的组织化和国家对农民合作组织自上而下的支持政策实施都可以理解为农民和国家意识到组织化潜在利润的理性行为。

3 比如农产品买家可能不太了解农产品的品质, 尤其是那些质量鉴别和监督成本较高的农产品, 金融机构则可能不了解农户信誉而不愿借贷, 而农民组织对成员的情况则比较了解。

基于上述分析, 本文提出如下研究假说: 组织化潜在利润越大( 或组织化的获利空间越大) 、可实现性程度越高, 农户组建并经营农民合作组织的动力越大, 农民合作组织越容易产生和形成。我国农村经济发展到目前阶段,农民合作组织确实能够给农户带来一定的收益, 但组织组建和管理也需要一定的物质成本和时间成本, 只有收益大于成本时, 组织才有产生和存在的必要。在组织成本一定的情况下, 组织化收益越大, 则组织化利润也越大, 而组织化潜在利润则决定了组织化利润的空间大小, 因而从根本上决定了农户组织化的必要程度。

组织化潜在利润主要通过组织提供服务降低成本和提高收益来实现, 农民合作组织的组织化潜在利润受组织所提供服务类型和经营产品特性的影响。

首先, 从组织化降低成本来看, 农民组织化后, 可以通过统一购买和供应投入品( 农资或技术、农机、信贷等服务) 来提高他们在市场中的谈判能力,节省交易成本, 从而降低投入品的价格和成本。假定各类投入品的市场利润率相等, 组织化所能节省的成本就取决于投入总规模。对于不同类别的农产品来说, 如果要素投入总量越大, 则统一供应投入品的获利空间就越大, 农民就越有动力通过组织化去获取这样的潜在利润。其次, 从组织化提高收益来看, 组织化潜在收益因组织所提供服务的不同呈现不同特点: ( 1) 松散联合销售产品。农民组织化后即便进行松散化的联合销售也可以降低交易成本4 ,同时提高谈判地位和能力, 提高产品售价。联合销售的获利空间主要取决于在市场交易中谈判和定价能力的提高幅度以及交易成本的降低幅度。组织化越能提升谈判能力、越能节省交易成本, 则联合销售的获利空间越大。( 2) 合约式销售。组织通过与买家签订合约, 事先约定产品数量、价格或品质并组织成员销售, 或者先收购成员产品再统一销售。相对于外部主体与农户, 组织面临的信息不对称程度要小得多, 交易成本和监督成本都小得多。通过组织签订合约不仅有利于规避农户市场风险, 而且有利于买方锁定市场、降低交易成本而愿意支付更高价格。此外, 通过组织签约组织生产和销售还有助于保证产品品质, 避免因信息不对称、质量鉴别成本太高而导致双方难以交易。签订合约的获利空间主要取决于市场风险和信息不对称的程度。签订合约越能降低风险, 越能减少信息不对称, 则签订合约的获利空间越大。( 3) 通过组织集体投资。通过引进技术或改善生产标准提升产品质量( 如有机大米) 、对产品进行包装或精深加工一般都需要较大规模的投资, 超过单个农户的承受范围。组织化有利于集中分散的资源使这样的获利成为可能, 而各行业的投资回报率则决定了组织化的获利空间。

4 例如组织仅仅出面帮助联系买家, 并谈好价格和质量, 成员自行销售并进行最终的结算。

此外, 组织化的利润还取决于潜在利润的可实现性, 而组织化对资金及组织能力要求的高低对组织化潜在利润的可实现性有重要影响。组织化提供服务所需资金规模越大, 对组织能力要求越高, 则组织化潜在利润的可实现性就越低。比如, 技术和信息服务主要来自于农业技术推广部门和组织成员之间的相互交流, 对组织的管理能力要求较低, 因此, 多数组织都能提供此类服务。统一供应农资和松散化地联合销售产品由于对资金和组织能力的要求也不是太高, 可实现性也较高; 而签订合约由于对组织监督和管理能力的要求比较高, 其可实现性相对较低。若签订合约对专用性资产有较高要求,其可实现性会进一步降低。集体投资由于对资金和组织能力的要求均较高,在目前我国农村普遍缺乏资金和企业家人才的情况下, 其可实现性也比较低。

由于组织化的潜在利润具有不可观测的特性, 本研究在实证检验组织化潜在利润对组织形成发展的影响时, 技术上的一个难点是如何来较好地测度组织化的潜在利润。从上面对组织化潜在利润影响来源的分析来看, 实际上组织化潜在利润与组织所经营农产品的类别和性质密切相关, 不同产品组织化生产经营后潜在增值空间的大小存在很大差异。这为我们间接测度组织化潜在利润提供了一个选择。如果我们把农作物产品按照其组织化生产经营后的潜在获利空间大小分为高组织化利润产业和低组织化利润产业两大类的话,我们就可以对不同组织用其主要经营产品所属类别来间接测度该组织的组织化潜在利润。55 根据组织是否围绕某种或某几种农产品来提供服务, 我们把农民合作组织分成服务类和产品类两大类。不同于本文其他地方的分析和描述, 在模型中, 因变量只包括种植类农民合作组织, 不包括养殖类农民合作组织, 也不包括资金互助合作社以及农机合作组织等服务类组织。模型中因变量之所以没有包括畜禽类组织以及服务类组织, 主要是为了研究的便利性: 本文所选取的组织化潜在利润的代理变量种植业结构实际上只能代理种植类组织的潜在利润, 而不能代理畜禽类组织或服务类组织的潜在利润, 如要检验组织化潜在利润对所有农民合作组织形成发展的影响, 最好的办法是找到一个能够衡量村庄成立各种形式的组织的潜在利润的综合指标, 但由于本文未能做到这一点, 因而缩小了因变量的范围。

结合前述对组织潜在利润影响来源的分析和不同类别农产品的特征、市场价格、投入结构和成本效率状况, 我们把主要农作物分成以下三类: ( 1) 粮食作物, 包括水稻、小麦、玉米、薯类、土豆、大麦等。这些产品的共同特点是属于典型的耕地密集型产品, 种植规模大, 产品同质性强, 市场需求弹性小。( 2) 一般经济作物, 包括棉花、大豆、花生、油菜籽、向日葵、甜菜、烤烟等。这些产品尽管都是经济作物, 通常分类上有别于粮食作物, 但总体上也是比较典型的耕地密集型产品, 种植规模较大, 产品差异不大, 市场需求弹性不大。( 3) 果蔬及特色农作物, 包括水果、蔬菜、茶、桑蚕、中药材、食用菌、花卉苗木等。这些产品都属于典型的劳动密集型产品, 产品品质和功能差异很大, 市场需求弹性和发展空间大。

我们将上述三类产品分为高组织化潜在利润产业和低组织化潜在利润产业两类, 果蔬及特色农作物为高组织化潜在利润产业, 粮食作物和一般经济作物为低组织化潜在利润产业。这样划分的主要依据是: 首先, 我们假定不同产业类组织在将农户组织起来并维持日常运转等组织成本上并无明显差异。

其次, 我们主要在农产品以初级产品或粗加工后销售这个层面讨论组织化潜在利润。这样假定主要是考虑到目前我国农村普遍缺乏资金和企业家人才,农民集体投资、对农产品进行精加工的可行性非常低。最后, 从以下四方面看, 果蔬及特色农作物组织化潜在收益明显高于其他两类产品。一是这些农产品的化肥、农药、农膜等投入要远高于粮食作物和一般经济作物, 因而统一供应投入品获利空间大得多; 二是这些产品多数具有鲜活和易腐特点, 市场风险更大, 组织化在节省交易成本和降低市场风险方面效果比较显着; 三是市场上这些产品的品质鉴别难度更大, 组织化对于减少信息不对称的作用也比较大; 四是从组织化潜在利润可实现性来看, 虽然严格来讲, 粮食、一般经济作物与果蔬及特色农作物同样可以通过组织化生产提升产品品质, 增加获利机会, 但总体上, 粮食作物品质提升( 如有机大米) 由于生产规模大和技术、投入门槛往往较高, 实现难度比较大。

采用上述产业分类指标来测度组织化潜在利润后, 本文的研究假说就转为: 如果农户生产经营、拟组织化生产的农产品属于组织化潜在利润高的产业, 组织化潜在利润就高, 组织越容易形成发展。不过, 由于在现实世界中我们只能观察到已形成的组织, 无法观察到因组织化潜在利润不高等原因不能形成的组织, 因此我们无法在组织层面研究组织是否形成的原因。所幸在村庄层面, 我们能够观察到有的村庄有组织, 有的村庄没有产生组织, 这为实证研究提供了条件。本文将通过计量经济分析在村庄层面上组织化潜在利润对村庄农民合作组织形成发展的影响, 并检验以下研究假说: 村庄组织化潜在利润高的产业种植规模越大, 村庄产生农民合作组织的条件就越好, 村庄产生和形成组织的概率就越大。

6 其中, 江苏代表东部沿海发达地区( 江苏、浙江、山东、上海、福建和广东) , 四川代表西南地区( 四川、贵州、云南和广西) , 陕西和甘肃代表黄土高原和西北地区( 陕西、山西、内蒙古、甘肃、宁夏、青海和新疆) , 河北代表北部和中部地区( 河北、河南、安徽、湖南、湖北和江西) , 吉林代表东北地区( 辽宁、吉林和黑龙江) .

7 使用工业总产值进行排序, 是依据Rozell e( 1996) 的研究, 因为工业总产值是最好的关于生活标准和发展潜力的预测指标之一; 同时, 这一指标相对于农村人均纯收入等指标而言, 可信度也更高。

8 本文所有数据均来自作者调查, 后面不再注明。

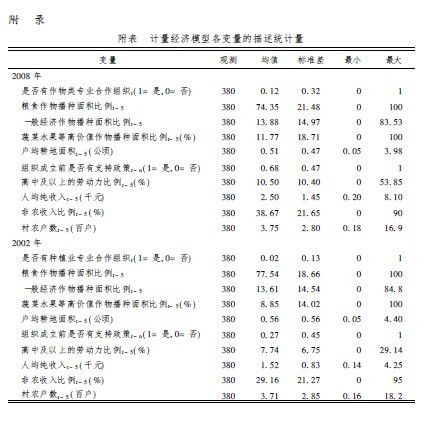

本文所用数据来自作者分别于2003 年年底和2009 年年初在全国范围内针对村庄农民合作组织发展开展的两次调查形成的综列数据。在第一轮调查中, 综合考虑地域和经济发展水平, 我们依据分层随机抽样方法在全国抽取了江苏、四川、陕西、甘肃、河北和吉林6 省作为样本省。6 在每个样本省,将全省所有县根据人均工业总产值大小按降序排列并等分为3 组7 , 每组随机选2 个县。每个样本县按照类似的方法分层随机抽取6 个样本乡镇。最后,在样本乡镇, 调查队对该乡镇所有村庄进行调查。村庄基本情况的调查由村干部( 多数为村会计、村支书或村主任) 集中到乡镇后在调查队员的指导下统一填写问卷。调查最后共收集了2 459 个村庄的基本信息。此后, 调查员继续访问了村庄农民合作组织的发展情况并填写了问卷。第二轮调查在上述样本中抽取一个子集进行了跟踪调查。首先, 陕西和甘肃相似性较大, 我们在6省中去除了甘肃省; 其次, 每个省在每组样本县( 2003 年所抽取的, 每组2个) 中随机选取1 个县, 每个县则将6 个样本乡按经济发展水平分为2 组,每组抽取1 个乡, 对每个乡的所有村庄进行调查。调查最后对5 省15 个县30个乡的380 个村进行了访问。根据村干部的问卷信息, 我们进一步对村庄的农民合作组织的负责人专门进行了访谈, 调查最后总共收集了112 个组织的资料。本文分析最终使用的数据即为380 个村的两期面板数据, 包括村庄拥有农民合作组织情况、组织发展情况及治理结构和特征, 以及影响各类组织形成发展的村庄社会经济特征等主要因素。

三、村庄农业生产结构变化及与种植类农民专业合作经济组织发展的关系

( 一) 农民专业合作经济组织经营产品的产业分布农民合作组织经营产品以蔬菜、水果及特色农作物产品和养殖产品为主。

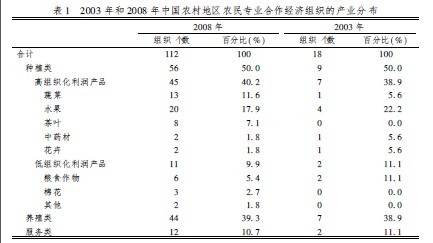

截至2008 年年底, 我国20. 8% 的村庄拥有农民合作组织。目前, 我国农民合作组织绝大部分是产品类组织, 产品类组织占89. 3%, 服务类组织只占101 7%.产品类组织中, 种植业类组织占56%, 养殖业类组织占44% .种植业类组织产业分布相对集中, 其中从事水果、蔬菜、茶叶及特色农作物等高组织化利润产业的组织占80. 4% , 远高于粮食作物的10. 8% 和棉花等一般经济作物的9. 0% ( 见表1) .

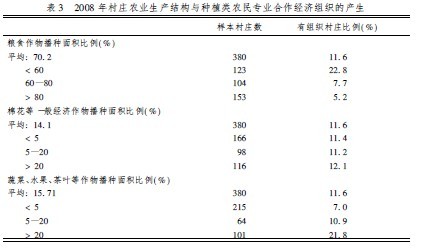

( 二) 村庄农业生产结构及变化与农民专业合作经济组织的产业分布不同, 我国广大农村目前的农业生产结构仍然是以种植业为主, 并且种植业还是以粮食生产为主。对样本乡镇村庄数据的统计显示, 2008 年, 农村粮食作物和棉花等一般经济作物播种面积比例分别为70%和14. 1% , 两者合起来为84. 1%, 蔬菜、水果、茶叶等产业的种植面积比例仅为15. 7%.动态来看, 近10 年来, 农业生产结构发生了明显变化,粮食作物的播种面积比例逐年下降, 由1997 年的78% 下降到了2008 年的70%;相反, 蔬菜、水果等播种面积比例总体上升, 由1997 年的8. 8% 上升到了2008年的15. 7% , 棉花等一般经济作物播种面积比例则无明显变化( 见表2) .

( 三) 村庄农业生产结构与种植类农民专业合作经济组织发展的相关关系为了研究村庄农业生产结构与种植类农民合作组织形成发展之间的关系,我们按照村各类产业播种面积占总播种面积比例分组, 并比较不同组村庄有组织的村庄比例, 来考察生产结构与组织发展之间的关系。从表3 可以看到,蔬菜、水果及特色作物播种面积比例越高的村庄, 有种植类农民合作组织的比例也越高。蔬菜、水果等作物播种面积比例低于5%的村庄组, 村庄拥有组织的比例仅为7. 0% , 而播种面积比例高于20% 的村庄组, 村庄拥有组织的比例高达21. 8% .相反, 粮食作物播种比例越高的村庄有组织的比例越低。

粮食作物播种比例低于60% 的村庄组, 村庄拥有组织的比例为22. 8% , 播种比例高于80%的村庄组, 村庄拥有组织的比例仅为5. 2%.而棉花等一般经济作物的播种面积比例与村庄拥有组织情况关系不明显。

四、计量经济模型与估计结果

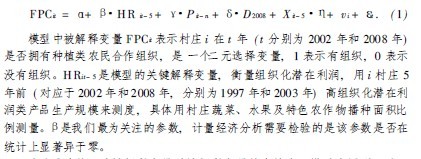

( 一) 计量经济模型设定为检验本文前面提出的研究假说, 我们建立了以下综列数据模型:

为了准确获取关键解释变量对被解释变量的净效应, 模型中还引入了一系列控制因素。既有研究表明, 政策环境对组织的形成发展有着非常重要的影响( Deng et al . , 2010; 国鲁来, 2006) , 本文用支持政策来加以衡量村庄所面临的政策环境9 ; 而农民的文化程度低下以及对组织的低认知程度则可能是制约我国农民合作组织发展的重要因素( 国鲁来,2008; 孙亚范, 2003) ,本文用村庄里高中及以上劳动力比例来代表农民的文化程度以及对组织的认知程度( 通常文化程度越高, 对新事物的接受也越快, 对组织的认知程度可能也越高) ; 农户规模也可能对组织的形成发展有重要影响( 张晓山, 2004) ,我们用户均耕地面积来衡量农户的规模; 合作组织的发展还可能受到经济发展水平的影响( 郭红东和蒋文华, 2004; 黄祖辉等, 2002) , 本文用农民人均纯收入来衡量村庄的经济发展水平; 而村庄规模越大, 有组织化需求的农户相应也越多, 形成组织的概率也越大, 另外, 为了控制不随村庄变化但随时间变化的因素, 本文添加了时间虚拟变量( 主要用来控制合作社法出台的影响) .具体而言, 模型( 1) 中控制变量P it- n ( n> = 0) 表示该村第一个组织成立前当地是否有某种政策支持; D2008 是时间虚拟变量, 2008 年取值为1,否则为0; X it- 5 是一组影响农民合作组织产生的其他控制变量, 包括村户均耕地面积、高中及以上的劳动力比例、农民人均纯收入、村非农收入比例和村总户数; vi 表示那些影响组织形成发展但不可观测的随村庄变化不随时间变化的因素; Eit 是随机扰动项; A、C、D、G为模型待估系数或参数矩阵。

( 二) 估计方法模型

( 1) 的参数估计存在三个需要特别注意的问题。首先是内生性问题。尽管模型( 1) 是综列数据模型, 可以控制一部分遗漏变量( 随时不变因素) 导致的内生性问题, 但模型仍然可能存在内生性。就本文研究的这个问题而言, 村庄高组织化潜在利润农作物生产规模对村庄农作物农民合作组织有影响, 但反过来, 村庄农作物农民合作组织的发展也会影响村庄农业生产结构的调整, 促进组织所集中生产经营产品的生产扩张, 模型( 1) 潜在的这种因果反馈关系将导致内生性问题。为了避免内生性问题导致模型参数估计偏误, 可以选择的处理方法包括工具变量估计和解释变量采用前定变量。两种方法互有优劣。高效的工具变量估计能获得参数的一致估计, 但高效的工具变量获取难度大, 且工具变量的有效性, 特别是外生性又无法检验, 而低效工具变量估计与OLS 估计相比情况还更糟糕(Wooldridge, 1999) .在弱外生性假定下, 解释变量采用前定变量也是一个很好地解决内生性问题的办法( Wooldridg e, 1999) , 但由于回忆式调查获得数据的质量受到越来越多的质疑, 前定变量尤其是多年前的数据获取成为一个技术难题。我们的跟踪调查为采用前定变量控制内生性问题提供了条件。为此, 模型( 1) 中的解释变量我们都尽可能采用前定变量来衡量。

其次, 模型( 1) 的参数估计面临被解释变量取值违背线性模型经典假设的问题。村庄是否有组织这个被解释变量是取值为0 和1 的二元离散变量,如果用OLS 方法估计, 异方差将导致参数检验失效。合理的估计方法是将模型( 1) 设定为Log it 模型( Wooldridg e, 1999) .

最后, 模型使用的数据是两期跟踪调查形成的面板数据, 因此, 模型估计存在选择固定效应估计( FE) 还是随机效应估计( RE) 的问题。一般而言, 如果不可观测因素vi 与模型中已控制解释变量相关, 则采用固定效应估计, 否则采用随机效应估计(Woo ldridg e, 1999) .由于数据的问题, 在Logit模型假设情况下, 固定效应估计损失样本太大, 因此我们没有比较Log it 模型假设下固定效应估计和随机效应估计的差异, 而是在线性模型假设下比较两套估计的差异并通过Hausman 检验来比较确定模型参数估计最终用固定效应估计还是随机效应估计。这样, 模型( 1) 的参数估计共3 套, 分别是线性模型假设下的固定效应估计量OLS-FE 和随机效应估计量GLS-RE, 以及Logit模型假设下的随机效应估计量Lo git-RE.

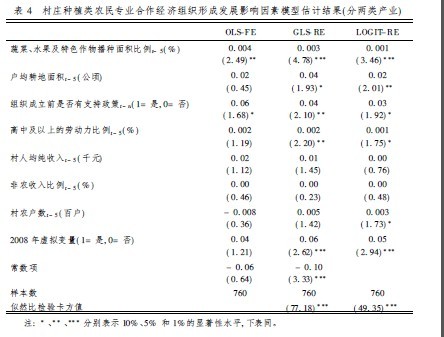

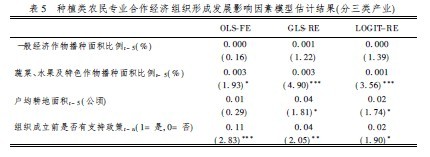

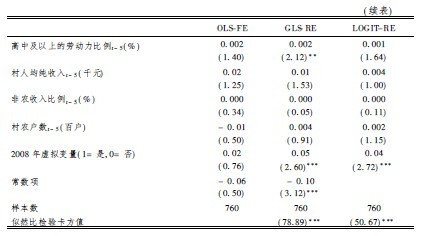

( 三) 模型估计结果与分析对模型在线性假设情况下固定效应估计量和随机效应估计量差异的Hausman 检验结果表明, 模型的随机效应估计GLS-RE 优于固定效应估计OLS-FE, 因此, 我们选择了随机效应估计。表4 中不仅列出了Logit 模型假设下的随机效应估计量Log it-RE, 还列出了线性模型假设下的随机效应估计量GLS-RE 和固定效应估计量做比较。以下我们对研究假说的检验和组织形成发展影响因素的解释都基于Log it-RE, 即Log it 综列数据模型随机效应估计结果。从Logit-RE 模型参数估计的总体拟合优度看, 衡量模型总体拟合优度的似然比检验卡方统计量高达49. 4, 在1% 的显着性水平下, 模型参数联合显着异于零。同时, 模型多数参数的假设检验也表明参数显着异于零, 并且不同模型下结果比较稳定。因此, 总体上模型能较好地用来检验本文的研究假说和解释村庄种植类农民合作经济组织的形成发展。

就控制变量而言, 政府支持政策、合作社法出台、村庄人力资本、农户经营规模对村庄种植类农民合作组织的形成发展都有显着的影响, 模型参数的假设检验都达到了比较显着的水平。平均而言, 村庄如果获得政府政策支持, 村庄产生种植类组织的概率能够提高3 个百分点; 《中华人民共和国农民专业合作社法》的颁布及其他国家层面的支持导致村庄产生组织的概率提高了5 个百分点; 村高中及以上劳动力比例每高出10%, 村庄产生组织的概率就高出1 个百分点; 村户均耕地面积每提高1 公顷, 村庄产生组织的概率能提高2 个百分点。政策支持和合作社法的颁布为农民合作组织发展创造了良好环境, 不仅有助于提高农户对组织的认识, 还通过直接解决组织创办过程中的困难等途径而促进农民合作组织的产生。人力资本有助于推动制度创新过程。人力资本较高村庄的村民认识到组织化潜在利润并学习创新制度的能力相对而言会比较强, 有利于村庄组织产生。村庄农户经营规模影响农户组织化潜在收益的大小和积极性, 以及组织协调管理成本。农户经营规模越大,在同等组织化潜在收益条件下, 农户参与组织的总收益越大, 参与组织的积极性越高, 相应的, 组织无论在发起成立还是今后的管理中, 协调和组织成本也较小, 这都有利于组织产生。此外, 农民合作组织是通过向成员提供各类服务来实现组织化潜在收益的, 而提供服务则需要一定的资金以支付公共开支, 通常而言, 经济发展水平较高的村庄筹集资金也更容易, 农民合作组织也更容易产生; 非农收入比例则影响农户对农民合作组织的需求, 非农收入比例越高, 意味着农户对农业收入的依赖程度越低, 对组织的需求也越弱,不利于农民合作组织产生; 村庄规模越大, 则村庄需求和组织的规模经济也越大。不过, 从参数估计结果来看, 村收入水平、非农就业状况和村庄规模对组织的形成发展影响并不显着。

从关键解释变量高组织化潜在利润类产品生产规模的参数估计结果和显着性检验来看, 我们的研究假说得到了验证。村庄水果、蔬菜及特色农作物播种面积比例这一变量的参数为0. 001, 也就是说, 村庄水果、蔬菜及特色农作物播种面积比例提高10% , 村庄形成种植类农民经济组织的概率增加1% .

同时, 参数在1% 的显着性水平上通过了假设检验, 表明村庄高组织化潜在利润类产业的发展确实有利于村庄农民合作组织的形成和发展, 组织化潜在利润是影响组织形成发展的重要因素。

此外, 为了进一步检验研究假说, 我们从低组织化潜在利润类产业中进一步区分了粮食作物和一般经济作物, 在模型中同时放入了村庄水果、蔬菜及特色农作物播种面积比例和村庄一般经济作物播种面积比例这两个变量,也就是说我们不像模型( 1) 那样将农产品分为高组织化潜在利润类产业和低组织化潜在利润类产业两类, 并将低组织化潜在利润类产业作为基准组, 而是将农产品分为高组织化潜在利润类产业、一般经济作物和粮食作物, 并且将粮食作物作为基准组。从参数估计和检验结果来看( 见表5) , 研究假说得到了进一步的验证。水果、蔬菜及特色农作物播种面积比例这一变量对种植类农民合作组织的产生有明显促进作用, 而一般经济作物的播种面积比例对村庄是否有种植类农民合作组织没有明显的影响。五、结 论随着/ 小农户、大市场0 矛盾的日益凸显, 农民组织化问题受到了社会各界越来越多的关注。大家普遍认为, 农民组织化是现代市场快速发展背景下农户分享经济增长成果的必然要求, 政府应加大对农民组织化发展的政策支持力度。就我国近几年的发展经验来看, 《中华人民共和国农民专业合作社法》的颁布为我国农民专业合作社等农民合作组织的形成发展创造了良好的政策环境, 而政府的政策支持则进一步促进了组织发展, 导致我国近年来各类经济组织数量迅速增长。但同时, 我们看到地方政府推动过快也导致了一些问题, 不少地方政府制定了数量目标并进行考核, 甚至亲自发起成立, 导致了一些空壳组织的产生。有研究也发现, 在被调查到的组织中, 有4. 4%的组织尽管有名称, 甚至都在工商或民政部门注册了, 但事实却是徒有虚名,没有为成员提供任何服务, 这些空壳组织全部是由政府或村两委发起成立的;另外还有20% 左右的组织仅仅提供技术或市场信息服务, 极可能也没有为成员提供太多实质性的服务, 没有发挥组织应有的功能( 邓衡山等, 2010) .空壳组织和功能特别薄弱组织产生的原因, 一方面是由于政府推动过快, 重数量轻质量; 另一方面则是因为这些组织所在村庄尚不具备农民合作组织健康发展所需的基本条件。

尽管农民合作组织的产生和发展需要良好的发展环境和必要的政府支持,但从根本上说, 组织自身的必要发展条件对于组织的形成和持续发展更为重要。本文从理论和实证两方面论证了组织化潜在利润对于农民合作组织发展的重要性。对于农户而言, 追求潜在的组织化利润是他们创新制度、组建并经营农民合作组织的根本目的和动力。如果组织化利润的空间不够大, 或者虽然有较大的组织化获利空间但可实现性很小, 组织化将难以成为现实。在这种情况下, 即便在外部力量推动或支持下, 组织能够勉强形成, 其后期的持续发展也将成为问题。在农户自主进行制度创新的情况下, 村庄组织化潜在利润更高产业的生产规模越大, 村庄形成发展组织的条件越好。村庄在这类产业上必要的发展基础是农户组织化的前提条件。现实中我国种植类农民合作组织主要分布在蔬菜、水果等产业上从正面支持了这一点, 而目前我国表现出的忽略组织发展自身必备条件, 过分强调政策支持作用, 甚至基层政府把发展农民合作组织作为政绩来做的倾向, 导致组织发展推动过快甚至空壳组织的产生, 不利于农民合作组织的持续发展。

从长远来看, 我国农民合作组织的发展还存在较大空间, 但同时我们也应审慎看待这一问题。一方面, 目前我国大部分村庄还没有组织, 组织发展还存在较大空间; 但另一方面, 研究也表明, 组织发展的一些必要条件, 比如组织化潜在利润、村庄内部信任( 徐志刚等, 2009) 对于组织发展必不可少。目前大部分村庄还没有成立组织, 除了与农民对组织化的认知程度、外部支持条件、村庄村民之间的不信任等诸多因素有关, 也与许多村庄生产结构决定的组织化潜在利润并不具备支撑组织产生发展的基本条件有关。我们需要审慎认识从事这些农产品生产农户的组织化发展空间问题。根据本文的研究, 一方面, 在我国农村目前的社会经济条件下, 蔬菜、水果及诸多特色农作物生产的组织化潜在利润较高, 组织化生产潜力较大, 但这些产品的播种面积相对于粮、棉、油等主要农作物产品终究有限, 也就决定了可以实现组织化并受益农户数量的有限性。另一方面, 目前我国农户主要生产粮食作物和棉、油等大田一般经济作物, 而这些产品生产经营的组织化潜在利润很小, 农户生产组织化难度较大。再以农民合作组织在提升食品安全中的作用为例, 从国际经验来看, 农民合作组织在提升食品质量尤其是食品安全方面有着十分重要的作用, 但由于目前我国有机农业的进入门槛较高, 加上食品监管体系不完备, 使得目前通过组织化来提升食品安全的作用还十分有限。

因此, 清楚地认识外部条件和内在动力对组织发展的作用与关系, 以及我国农民组织化生产经营的发展空间, 有助于我们更为理性, 也更为有效地去推动我国农民合作组织的发展。就政府而言, 我们需要做的是在充分考虑组织化发展必要条件的基础上, 帮助农户提升对组织化的认知, 采取适度支持政策, 创造条件提升组织化潜在利润的可实现性, 因地制宜、循序渐进地提高我国农户的组织化水平。

最后, 本文的研究还存在着以下不足: ( 1) 本文实际上是假定各产业潜在的组织化成本并无差异, 通过论述各产业的组织化潜在收益具有明显的差异从而论证各产业组织化潜在利润具有明显差异的。至于组织化成本的构成以及影响组织化成本的因素, 本文则未做任何的讨论。事实上, 正如组织化潜在收益是农民进行组织创新的动力, 潜在的组织化成本是农民进行组织创新的阻碍, 因此, 对组织化成本进行讨论有助于解释各村庄的组织化程度的差异。( 2) 本文未能详细地分析组织化潜在利润及组织化利润的影响因素。而有哪些因素影响到组织化收益以及组织化成本, 进而影响到组织化利润, 才是人们更为关注的问题。因此, 对组织化成本和组织化收益进行更深入的研究也应成为进一步研究的主题。

参考文献:

[ 1] Albaum, M. , Cooperat ive Agricultu ral Sett l ement in Egypt and Israel0 , Chal l eng e, 1966, 14( 5) , 221 ) 225.

[ 2] Bijm an, J. , and H . George, H . , / Co- op erati ves in Chains: Ins titut ional Rest ru cturing in theDut ch Fruit and Veg et ab le Indust ry0 , Chain an d Ne t Work Sc ie nce , 2003, 3( 2) , 95 ) 107.

[ 3] 曹锦清,《黄河边的中国》。上海: 上海文艺出版社, 2004 年。

[ 4] C ot t eril, R. , The Comp et it ive Yardst ick School of Cooper at ive Th ou ght0 , in Overholt , M .

( ed. ) , A meri can Coope rat ion . Washingt on, DC: American In st itut e of Cooperat ion , 1984,41 ) 54.

[ 5] Deng , H . , J. H uang, Z. Xu, and S. Roz ell e, / Policy Sup port and Emerging Farmer Prof ess ionalC ooperat ives in Rural China0 , Ch ina E conomi c R ev i ew , 2010, 21( 4) , 495 ) 507.

[ 6] 邓衡山、徐志刚、柳海燕, 《 中国农民专业合作经济组织发展现状及其制约因素分析——基于全国7省760 个村庄的大样本调查》 ,《现代经济探讨》, 2010 年第8 期, 第55 -59 页。

[ 7] Fairbairn, G. , Fr om P rai ri e R oots : the Remarkabl e St or y of S askatch ew an Wheat P ool . Vancouver,BC. : Douglas & Mcint yre Ltd, 1984.

[ 8] Ful t on , M. , Producer As sociati on s: Int ernat ional Experien ce , in Sonnt ag, B. , J. Huang, S .

Rozel le, and J. S ker ritt , ( eds . ) , Ch inaps Ag ri cul tural and R ural Dev el op me nt in the Ear ly 21stCentury . Au st ral ian Government , Aus t ralian Cent re f or Int ernat ional Agricul tu ral Research ,2005, 174 ) 196.

[ 9] 郭红东、蒋文华, / 影响农户参与专业合作经济组织行为的因素分析0 ,《经济研究参考》, 2004 年第63 期, 第29 ) 31 页。

[ 10] 国鲁来, / 合作社制度及专业协会实践的制度经济学分析0 , 《中国农村观察》, 2001 年第4 期, 第36 ) 48 页。

[ 11] 国鲁来, / 农民合作组织发展的促进政策分析0 ,《中国农村经济》, 2006 年第6 期, 第4 ) 11 页。

[ 12] 国鲁来, / 促进农民专业合作社的规范发展0 ,《中国经贸导刊》, 2008 年第5 期, 第18 ) 19 页。

[ 13] H arris, A. , B. St ef anson, an d E. Fult on, / New Generat ion Cooperat ives and Cooperat ive T heory0, J our nal of Co-op era ti v e , 1996, 11, 15 ) 18.

[ 14] 黄祖辉, / 农民合作: 必然性、变革态势与启示0 ,《中国农村经济》, 2000 年第8 期, 第4 ) 8 页。

[ 15] 黄祖辉、徐旭初、冯冠胜, / 农民专业合作组织发展的影响因素分析) ) ) 对浙江省农民专业合作组织发展现状的探讨0 ,《中国农村经济》, 2002 年第3 期, 第13 ) 21 页。

[ 16] Kim bal l, M . , / Farmersp C ooperatives as Behaviour t ow ard Ris k0 , Ame ri can Economi c Rev i ew ,1988, 78( 1) , 224 ) 232.

[ 17] 林坚、马彦丽, / 农业合作社和投资者所有企业的边界) ) ) 基于交易费用和组织成本角度的分析0 ,《农业经济问题》, 2006 年第3 期, 第16) 20 页。

[ 18] 牛若峰, / 论市场经济与农民自由联合0 ,《中国农村经济》, 1998 年第7 期, 第73 ) 75 页。

[ 19] N orth, D. , S tr ucture and Chang e in Economi c H i story . New York: W. W. Nort on & Compan yInc, 1981.

[ 20] N orth , D. , In st i tut i ons, I nst itut ional Chang e and E conomi c P erf or mance . New Yor k: CambridgeU nivers it y Press, 1990.

[ 21] Ost rom, E. , Gov erning the Commons : Th e E v olut ion of I nsti tu ti ons f or Coll ec ti v e A cti on. NewYork: Cambridge U nivers ity Pres s, 1990.

[ 22] Rozel le, S . , / St agn at ion w ithout Equit y: Patt erns of Grow th an d Inequalit y in C hinaps Rural Economy0, T he China J ournal , 1996, 35, 63 ) 92.

[ 23] 世界银行,《中国农民专业协会: 回顾与政策建议》。北京: 中国农业出版社, 2006 年。

[ 24] S onnt ag, B. , J . Huang, S . Roz elle, and J. S kerrit t, Chinaps A gr ic ul tur al and Rura l De v el opmentin the Ear ly 21st Ce nntur y . Aus t ralian Government , Aust ralian C ent re f or Int ern at ional Agr-icu ltural Research , 2005.

[ 25] S taatz , J . , Recent Development s in the Theory of Agri cultural Cooperat ion , J ournal of A g ricultur al Coop er ati v es 1987, 2, 74 ) 95.

[ 26] S t ef ans on, B. ,Adult Educat ion in Co-operat ive Development : Agent s of Change, U npubli shedM Sc Th esi s, U nivers it y of S as kat ch ew an, 1999

[ 27] 孙亚范, 《 现阶段我国农民合作需求与意愿的实证研究和启示——对江苏农户的实证调查与分析 ,《江苏社会科学》, 2003 年第1 期, 第204 ) 208 页。

[ 28] T orgerson, R. , B. Reynolds, and T. Gr ay, E volu ti on of Cooperat ive T hough t, Th eory and Purpose, Journal of Coop erat i v es, 1998, 13, 1 ) 20.

[ 29] Wooldridge, J. , Ec onomet ri c A nal ysi s of Cr oss S ec ti on and Panel Data . Cam bridge, MA: T heM IT Pr ess , 1999.

[ 30] 徐勇,如何认识当今的农民、农民合作与农民组织,《华中师范大学学报( 人文社会科学版)》, 2007年第1 期, 第1 -3 页

[ 31] 徐志刚、张森、邓衡山、黄季焜,社会信任: 组织产生、存续和发展的必要条件?——来自中国农民专业合作经济组织发展的经验,《中国软科学》, 2011 年第1 期, 第47 -58 页。

[ 32] 苑鹏,中国农村市场化进程中的农民合作组织研究,《中国社会科学》, 2001 年第6 期, 第63 )73 页。

[ 33] 张晓山, 促进以农产品生产专业户为主体的合作社的发展——以浙江省农民专业合作社的发展为例 ,《中国农村经济》, 2004 年第11 期, 第4 -10 页。

[ 34] 赵晓峰,农民合作: 客观必要性, 主观选择性与国家介入 ,《调研世界》, 2007 年第2 期, 第28 -31 页。

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03