内容提要:本文运用Bootstrap - DEA 两阶段模型,重点考察了产品技术创新、盈余分配制度创新和兼有这两种创新,三种创新模式对浙江省粮食和一般经济作物类、蔬菜水果类和畜禽水产养殖类三类营销合作社技术效率的影响。研究发现,相比于无创新,三种创新模式均有利于三类合作社技术效率的提高; 在同一类合作社中,同时进行产品技术和分配制度创新对技术效率的影响最大,产品技术创新次之,分配制度创新的作用最小; 同一创新模式对不同产品类型合作社的效率效应存在差异。这表明,根据产品特征同时进行产品技术创新和多种盈余分配方式是营销合作社提高效率和增强竞争力的最佳模式。

关键词:营销合作社 产品技术创新 盈余分配制度 创新技术效率

一、引言

家庭联产承包责任制的实行和农副产品市场化的改革为农民专业合作社的产生提供了基础条件,而政府职能的转变和2007 年《农民专业合作社法》的实施则为合作社的发展提供了广阔的空间。

截至2010 年6 月底,在工商部门登记的合作社超过了31 万家,比《公民专业合作社法》实施之前翻了一番,分布于种植、畜牧、渔业、林业、农机等产业,在组织农户开展专业化生产、引领农民参与市场竞争等方面发挥了重要的组织载体作用①。然而,在市场化、全球化、一体化的浪潮中,农民专业合作社的各种缺陷( 如产权不清晰、激励机制缺乏、产品科技含量较低等) 也逐渐凸显出来,并直接影响到合作社的进一步发展。因此,为了拓展合作社的生存空间,增强其在国内和国际市场上的竞争力,创新成为合作社目前及今后一段时期发展过程中的重要组成部分。

创新既包括技术方面的创新,还包括非技术即组织制度方面的创新。进入21 世纪以来,我国从中央到地方政府高度重视合作社的技术创新问题。比如通过税收优惠、贷款免息、创新基金优先资助、财政拨款等等对合作社进行技术创新扶持。根据统计数据, 2008-2010 年中央财政累计安排合作社专项资金超过13 亿元; 2007-2009 年全国省级财政对合作社的扶持资金累计达16. 15 亿元。

截至2010 年9 月,全国共有2. 56 万家合作社拥有了注册商标。关于合作社的组织制度创新方面,近年逐渐受到政府部门的重视,尤其是浙江等合作社发展走在前列的省份对此做出了不懈的努力。比如不断完善分配制度、鼓励聘用非社员参与合作社管理等。从各国合作社的发展历程来看,合作社正是通过不断的组织制度创新来适应不断变化着的外部环境。

既然技术和制度创新对合作社的发展具有重要意义,那么,它们各自的经济效果如何? 分别对合作社的效率有怎样的影响? 进一步,如果将创新细分为仅有技术创新、仅有制度创新和兼有技术、制度创新三种类型,那么哪种更有利于合作社效率提升? 此外,如果再进一步将合作社按照产品进行分类,创新对合作社效率的影响在不同类型的合作社之间存在差异吗? 显然,对这些问题的考察,有助于理清我国哪一产品类型的合作社更适宜于哪种创新模式,因而对提高合作社的市场竞争力和促进其进一步发展具有重要意义。

然而,目前我国学者对合作社创新问题的研究远远落后于实践需求。大多数对创新问题的研究停留于理论探讨,迄今针对合作社创新与经济效果的实证研究却非常有限。缺乏关于合作社创新方面的微观数据是导致研究相对滞后的一个重要原因。在市场化进程中发展起来的我国合作社发展时间较短,基础数据的获得性和可靠性较难实现,针对技术创新和制度创新方面的数据更难。而浙江省农业厅近年来向全省农民专业合作社收集的年度数据库为本文研究提供了一套独特的合作社层面的微观数据,使得本文有机会深入分析和评价合作社技术和制度创新的经济效果。

本文基于浙江省合作社的微观数据,将研究聚焦于营销类农民专业合作社* ,并进一步将该类合作社根据产品类别分为粮食和一般经济作物类、蔬菜水果类和畜禽水产养殖类三类,首先运用Bootstrap- DEA 模型测算了各类合作社的技术效率,然后采用Single Truncated Bootstrap 程序,在控制合作社规模、资本结构、社长背景特征和地区经济差异等变量的基础上,以没有进行创新的合作社为参照变量,重点研究了仅进行产品技术创新、仅进行分配制度创新和同时进行两种创新三种创新模式分别对三类合作社效率的影响。研究发现,在同一类合作社中,兼有产品技术、分配制度创新的合作社效率最高,其次是仅进行产品技术创新的合作社,再次是仅进行分配制度创新的合作社,没有开展创新活动的合作社效率最低; 同一创新模式对不同产品类型合作社的效率效应存在差异。这表明,在目前阶段,根据产品类型特征开展产品创新的同时实行多种盈余分配方式是营销合作社提高效率和增强竞争力的最佳模式。

二、文献述评

关于创新本文结合了Schumpeter( 1934) 的创新理论和North( 1990) 的制度演化理论。前者是技术创新学派的代表,后者则主要强调制度创新的作用。

技术创新对经济增长的重要作用在已有大量的理论和实证文献中得到充分证明。Kevin( 2001)从企业角度进行研究发现,在应对激烈的市场竞争时,产品创新战略是决定企业绩效成败的关键。而Carpenter 和Nakamoto( 1989) 从消费者角度进行研究发现,创新者的优势来源于消费者熟知品牌和形成偏好的过程,这种过程能够塑造有利于创新者的偏好结构,从而阻碍潜在竞争者抢占市场份额。同样,产品创新对合作社绩效产生重要影响。Beverland( 2005) 发现许多合作社在拍卖中通过产品创新来提高产品价格,进而提高合作社绩效。Beverland( 2007) 通过对新西兰农业合作社的案例研究发现,产品创新有利于合作社与消费者维持长期关系,并提升市场竞争力。郭红东( 2009) 对浙江省246家农民专业合作社的实证研究发现,产品品牌建设是影响合作社成长的重要因素之一。

制度与经济绩效之间的关系一直是经济学家讨论的热点问题之一。研究表明,好的制度可以提供有效的激励结构和产权保护,进而促进经济的增长( Hall 和Jones,1999; Acemoglu 等,2005; 等) .

因此,大量研究围绕产权制度展开。而关于企业产权制度与绩效关系的研究,最早可以追溯到1776年亚当·斯密在当时就断言个人拥有型的企业因管理者对企业更为关注而效率更高( 亚当? 斯密,1997) .经济学家一般认为产权归属是企业绩效的决定因素。

合作社是一个由多人共同分享所有权的企业组织( Hansmann, 1996) .多数经济学家认为,合作社的产权是不清晰的,因而是低效率的( 如Fama 和Jensen, 1983; Porter 和Scully, 1987; 等) .换言之,合作社的产权安排至少是其效率的决定因素之一。Vitaliano( 1983) 用契约理论分析了产权对合作社绩效的影响。Cook( 1995) 则坚信合作社的出路在于对产权问题的纠正和解决,意即应该通过产权制度创新来提高合作社效率。Beverland( 2007) 的研究发现,从长期来看,产权制度创新能使合作社增强市场份额和回报率,并有利于其进一步成为市场领导者。

我国学者形成的比较一致的观点是,合作社的产权制度具体体现为盈余分配制度,因此,盈余分配制度创新是合作社制度创新的关键所在( 米新丽, 2008; 夏冬泓、杨杰, 2010; 郑丹, 2011) .我国《农民专业合作社法》规定可分配盈余按成员与本社的交易量( 额) 比例返还,返还总额不得低于可分配盈余的60%.该规定体现了优先按交易额( 量) 分配盈余和有限资本报酬的原则。但是,学术界存在两种截然不同的观点: 一种观点认为,合作社的股金也是资本,既然是资本,其天然属性决定它是获利取向的,因此主张以股份分红为主,这对缺乏资金的农民专业合作社尤其重要; 另一种观点认为,从合作社的性质来看,从其“多收”或“少付”、与成员的交易为主的特质来看,应该以按交易额( 量) 返还为主( 郑丹, 2011) .检验一种经济制度是否成功,归根结底是要看其能否实现较高的效率,以及良好的经济绩效( 蔡昉、费思兰, 1999) .那么,《农民专业合作社法》规定的这种分配制度是有效率的吗?

郭红东( 2011) 的研究发现按交易量( 额) 返利和按股分红相结合的方式有利于提高社员满意度,进而起到促进合作社发展的作用。

上述文献从理论或者实证角度分别论证了技术或制度创新对合作社绩效或效率的重要影响。然而,这些文献并没有比较研究技术和制度创新两种模式各自对合作社效率的影响。虽然有些文献从长期和短期分析了技术和制度创新对合作社绩效的影响( Beverland, 2007) ,但并没有明确比较两者之间的效率差异。更重要的是,以上文献没有考虑技术创新和制度创新对合作社效率的协同作用* ,而这项研究具有重要意义。此外,目前国内尚未有文献涉及到技术和制度创新对合作社绩效的影响这一议题。在现有文献基础上,本文运用浙江省营销类农民专业合作社的微观数据,比较研究了合作社进行产品技术创新、分配制度创新和同时进行产品技术、分配制度创新三种创新模式的经济效果,可以对已有研究工作进行一定拓展。

三、研究设计

( 一) 数据

本文研究样本为浙江省营销类农民专业合作社,数据来源于浙江省农业厅收集的全省农民专业合作社2009 年度财务数据库中的营销合作社数据。该数据库基本上包括了浙江省全省范围内所有合作社,数量庞大,那些发展并不规范甚至名存实亡的合作社也包括在内,因此,有必要对数据进一步处理。首先采取随机抽样的方式抽取1500 家营销合作社。然后,将那些数据不完整( 即农业厅所要求填报的所有指标数据) 和当年总收入为负的合作社从样本中删除。这样,共得到1041 家样本合作社。由于不同农产品生产经营的交易费用与产品类别和特性密切相关( 黄祖辉等, 2002) ,经营不同产品类型的合作社具有较大异质性。本文根据黄季焜等( 2010) 的分类方法将总样本根据产品类别 分为粮食和一般经济作物类、蔬菜水果类和畜禽水产养殖类三类* .这样,各类营销合作社样本量分别为267、322 和452 家。

以该数据进行研究的原因在于: ( 1) 在世界各市场经济发达国家中,农产品营销合作社是一种重要的经济组织形式,已成为农产品销售的主要渠道( 张晓山、苑鹏, 2009) .该类合作社不仅能节约农产品从产出到消费过程的中间交易成本,而且能把由交易成本节约而形成的经济剩余保留在农业内部,以增强农业自身的积累和发展能力( 杜吟棠, 1998) .在我国,营销合作社已成为全国农民专业合作社中数量最多、发展最快、重要程度最高的类型( 黄祖辉等, 2011) .( 2) 浙江是全国市场化程度较高、最早出台农民专业合作社专门性法规、合作社发展时间较长、门类比较全、基础数据相对齐全的省份。因此,对浙江营销类农民专业合作社的效率进行研究,不仅可信度较强,而且对全国其他地区合作社的发展具有指导意义。

( 二) 模型设定

本文的实证分析包括两大部分,首先测量合作社的技术效率,然后考察技术、制度创新对合作社技术效率的影响。本文在第一阶段运用Bootstrap - DEA 方法测算合作社的技术效率**.假定三类合作社均有自己的生产前沿,因此,需要分别测算各类合作社的技术效率。

效率测量中的另一个重要问题是投入和产出的界定。与其他行业一样,资本和劳动是合作社主要的投入。此外,另有一些学者还将原材料( 种子、化肥、农药、小型机械等) 列为投入指标( 如Ariyaratne等, 2000; Galdeano, 2008) .选取更多的投入指标可将细节问题考虑周全,但这会增加指标之间多重共线性的风险。为在避免多重共线性的情况下尽可能准确地反映现实,本文选取的投入指标为资本、劳动和其他投入。其中,资本用固定资产净值( 万元) 来反映; 劳动投入可用劳动时间或劳动力数量来衡量,考虑到劳动时间的数据难以获得,本文用劳动力数量即合作社成员数量( 个) 来表示;其他投入用合作社用于统一购买生产投入品的支出、管理费用等的总计额来表示。产出指标为当年合作社总收入( 万元) .

本文重点关注产品技术创新、分配制度创新和兼有产品、分配制度创新对合作社效率的影响***.

于是,第二阶段采用Single Tuncated Bootstrap 模型分析创新对效率的影响****.建立了如下模型:

T^Ei = β0 + β1CPi + β2FPi + β3ZJi + Φδ ( 1)式( 1) 中,T^E 为第一阶段所估计的技术效率值。CP、FP 和ZJ 分别表示产品创新、分配制度创新和兼有产品、分配制度创新合作社,它们均为虚拟变量,参照变量为没有进行创新的合作社。β1、β2和β3分别代表相应变量的参数估计值。Φ 为控制变量,δ 为参数估计值向量。需要注意的是,在Single Tuncated Bootstrap 模型中,只有当0 值不在置信区间里面时,参数估计值才有意义。

如前文所述,产品创新能为合作社带来诸多优势,因此预期产品创新有利于提高合作社效率。目前我国合作社的发展层次较低,规模较小,资金缺乏,通过申请专利权来进行产品创新的非常少。相比较而言,商标更便宜,审批速度更快,故现阶段合作社更多的是选择注册商标的形式进行产品创新。

商标是将技术创新优势转化为市场竞争优势的主要载体,在市场创新过程中发挥了重要作用,是产品创新的一个潜在指标。因此,在本文中,产品创新的具体指标采用合作社产品是否拥有注册商标虚拟变量。盈余分配制度创新主要针对我国《农民专业合作社法》中所规定的单一分配方式而言,考察多种分配方式是否优于目前的单一分配方式。本文用可分配盈余按成员与本社的交易量( 额) 返还比例低于总额的60% 作为分配制度创新的具体指标,该变量是虚拟变量。产品创新和分配制度创新还可能同时发生在合作社中,共同影响合作社效率。合作社分配制度创新有利于吸引更多投资,而更多的资金又有助于产品创新。因此,预期同时进行产品创新和分配制度创新的合作社效率更高。

为准确估计创新对合作社效率的影响,还必须控制其他可能影响技术效率的因素。参照Hailu等( 2005; 2007) 、Krasachat 和Chimkul( 2009) 、徐旭初和吴彬( 2010) 、黄祖辉等( 2011) 等研究成果和相关理论,本文的控制变量包括合作社规模、资本结构、社长背景特征和地区经济差异。

( 1) 规模。合作社规模的扩大能使合作社进行更好的市场营销,因此,预期合作社规模正向影响效率。本文中,按总资产把合作社分为小型和大中型两类。总资产小于100 万的为小型合作社,否则为大中型合作社。以小型合作社为参照变量,设置了大中型合作社虚拟变量。

( 2) 资本结构。选取负债率,即合作社负债总额与总资产的比率来考察其对合作社效率的影响。

负债率对合作社效率的影响是复杂的,可能具有两方面的效应。本文认为适度的负债率或许更有利于合作社效率。在本文模型中,以负债率为零作参照变量,分别设置了低负债率( 负债率大于零小于或等于0. 33) 和高负债率( 大于0. 33) 虚拟变量。

( 3) 社长背景特征。在我国实践中,合作社社长承担合作社负责人和最高管理者的职能。预期社长具有非农背景有利于合作社效率提高。本文模型以合作社社长背景是农民为参照变量,设置社长背景非农虚拟变量。

( 4) 地区经济差异。预期地区经济发展水平正向影响合作社效率。以合作社所在县的农民年人均纯收入少于9000 元为参照变量,设置高于9000 元为高收入地区虚拟变量。

( 三) 描述性统计

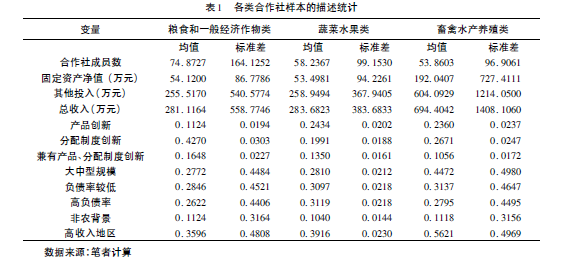

对本文所涉及到的主要变量进行了描述性统计分析,具体结果见表1.通过表1 可以看出,三类合作社各变量之间存在较大差异性。粮食和一般经济作物类合作社的平均社员数和仅进行了分配制度创新的比重高于其他两类,为42. 70%,但仅进行了产品创新的比重在三类合作社中最小,只有11.24%.畜禽水产养殖类合作社固定资产净值、其他投入和总收入的均值都远远高于其他两类,其规模也明显高于其他两类。此外,通过Pearson 检验可以发现,这些变量之间的相关系数的绝对值都小于0. 5,这说明变量之间不存在严重多重共线性问题。

四、实证结果与分析讨论

( 一) 技术效率估计结果

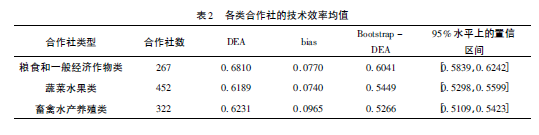

本文运用Bootstrap - DEA 模型分别估计三类合作社的技术效率。表2 报告了各类合作社的DEA 和Bootstrap - DEA 估计均值。根据表2,三类合作社的Bootstrap - DEA 估计均值明显小于DEA效率估计均值①。从估计值来看,三类合作社的技术效率均值存在差异。但需要注意的是,由于各类合作社具有不同的前沿面,即比较的基准不同,因而各类合作社之间的效率值大小比较是无意义的。

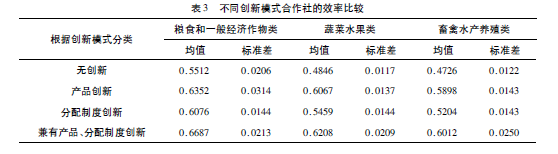

有价值的结论是,粮食和一般经济作物类合作社的技术效率均值高于另外两类说明该类合作社之间的效率差距相对较小,发展相对均衡些。相对较为缓和的市场竞争以及产品相对较难腐烂是合作社缺乏提高效率动力的原因。表3 列出了各类合作社根据创新模式分类的技术效率均值和标准差。总体上,各类合作社中进行了创新的合作社技术效率均值高于无创新的合作社效率均值。具体而言,各类合作社中同时进行产品、分配制度创新的效率均值最高,其次是仅进行产品创新的合作社,再次是仅进行分配制度创新的合作社。此外,还可以初步得出,创新对不同产品类型合作社效率的影响存在差异。

( 二) 创新对各类合作社效率的影响

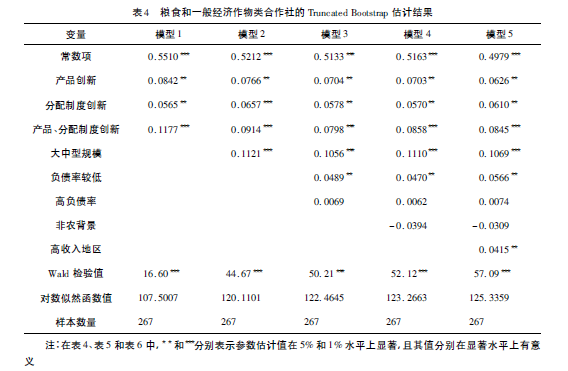

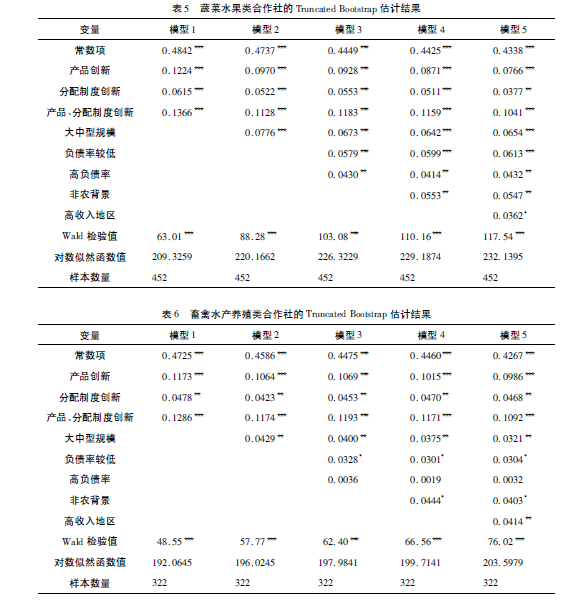

表4 ~ 6 为粮食和一般经济作物类、蔬菜水果类和畜禽水产养殖类三类合作社分别运用R 软件得到的Single Truncated Bootstrap 模型估计结果。首先只考虑创新对各类合作社技术效率的影响,估计结果分别见表4 ~ 6 中的模型1.从表中可见,三种创新模式均有利于三类合作社技术效率的提高。从系数估计值的大小还可以发现,三类合作社中,同时进行产品、分配制度创新对技术效率的影响最大,产品创新次之,而分配制度创新对技术效率的影响最小; 产品创新对粮食和一般经济作物类合作社的效率影响明显小于其他两类合作社。

由于创新对合作社效率的影响可能与其他多种因素纠缠在一起,因此本文采取在模型1 的基础上逐次加入控制变量的逐步回归法来检验估计结果的稳健性。表4 ~ 6 中的模型2 为各类合作社控制资本规模后的估计结果,模型3 为各类合作社控制资本规模和负债率后的估计结果,模型4 在模型3 的基础上加入了社长非农背景控制变量,模型5 则在模型4 的基础上加入了高收入地区虚拟变量。

由上述四个模型均可以看到,在三类合作社的技术效率的影响因素中,三种创新模式的系数估计值仍为正,且在统计上显着,说明它们均对合作社效率有积极作用。从具体的系数估计值来看,三类合作社表现出高度一致的是,同时进行产品、分配制度创新的合作社的技术效率最高,只进行产品创新的合作社次之,只进行分配制度创新合作社的技术效率再次,这与模型1 的估计结果一致。同时还可以发现,在三类合作社中,模型2 ~ 5 中三种创新模式的系数估计值均比模型1 中相应变量的系数估计值有不同程度的降低,这是因为规模、负债率、社长背景特征和地区经济差异对合作社技术效率也有重要影响。显然,在控制了这些因素后,估计出的创新模式对效率的影响更为可靠。

( 三) 分析与讨论

综合上述结果可以发现,不同的创新模式对合作社效率的影响存在较大差异,这种差异还体现在不同产品类型的合作社之间,为什么会存在这些差异? 结合上文的文献综述、创新模式本身的特性、合作社的产品特点以及外部环境因素,本文对此做出如下解释。当前,商品经济高度发达,“商标成为竞争的精髓所在①”,消费者对农产品商标的关注度也愈来愈高。合作社通过注册商标,将自己的产品同其他合作社或企业产品区别开来,可以进一步形成一种独特的品牌形象,能够使合作社有重点地进行宣传,并使消费者熟悉产品并形成偏好,这种偏好一旦形成,将阻止同类产品抢占市场份额。这样,能使合作社摆脱低层次的价格竞争,形成独特的产品优势和维持长久的市场地位,从而更好地满足市场需要,扩大产品销售量,实现收入增长,提高合作社效率。此外,经注册之后的产品,成为合作社的一种特有的资源,受到法律保护,其他合作社或企业不得仿冒和使用,显然,这有利于合作社的长期发展。综上,产品创新能在较大幅度上提高合作社效率就不足为奇了。

虽然我国《农民专业合作社法》规定的盈余分配制度体现了合作社的根本特质,有利于鼓励社员与合作社进行交易,但是,随着市场竞争的加剧、加工技术的发展和消费者需求的多样化,合作社为了应对不断变化的外部环境,取得有利的竞争地位,资本成为不可缺少的要素。然而,《农民专业合作社法》确定的分配方式是不利于吸引更多投资的,并且仅仅通过交纳“身份股”和有限的政府资助难以满足合作社的资本需求。在这种情况下,为解决合作社发展所需要的资本,一些合作社开始灵活处理法律所规定的单一分配方式,采取按交易量( 额) 返还( 低于法律规定盈余的60%) 与按股分红相结合方式分配盈余。股金参与分红有利于吸引资金,从而能在一定程度上缓解合作社发展的资金约束。

问题是,既然本文的研究发现,同时进行产品和分配制度创新的合作社比仅进行产品或分配制度创新的合作社效率更高,那么在本文的观测样本中为何绝大多数的合作社并没有选择这种创新模式?

或者根本就没有创新? 此类原因可能较为复杂。其中,一个重要的原因是,任何一种创新都需要成本,需要一定条件,合作社只有在能够支付得起这些成本的前提下,才有进行创新的可能。首先,商标的创设、登记、广告宣传、产品质量改进,以及顾客在消费产品过程中对商标的认可,无一不是成本问题; 而许多合作社成员甚至负责人并不清楚商标的内涵和作用降低了合作社的商标需求。其次,分配制度创新作为一种制度变迁,需要在制度需求和制度供给同时满足的条件下才有可能发生,而这受到多种因素的制约。比如现阶段许多合作社社员对合作社分配制度并不了解( 郑丹, 2011) ; 政府政策的努力方向为规范合作社制度等。因此,并不是每个合作社都可以随心所欲的决定采取何种创新模式。

为什么产品创新对粮食和一般经济作物类合作社的效率效应最弱,对畜禽水产养殖类合作社的效率效应最强? 这与合作社所经营的产品有关。首先,粮食和一般经济作物类合作社的产品,比如大米,消费者可能更关注产地,或者价格而不是商标。畜禽产品却不同,尤其是加工过的产品,消费者更看重商标。水果的商标效应近年来逐渐凸显。其次,粮食和一般经济作物类合作社的产品相比于另外两类合作社产品的市场竞争程度较低,不易腐烂,这使得该类合作社进行产品创新的动力小于其他两类合作社。

此外,为什么分配制度创新对粮食和一般经济作物类合作社的效率效应最强,其次是畜禽水产养殖类合作社,再次是蔬菜水果类合作社? 从表1 中可见,粮食和一般经济作物类合作社的平均固定资产净值较少,远远少于畜禽水产养殖类合作社,而实际情况是粮食合作社对固定资产如农机具、运输工具的需求是比较大的,从后文分析的资本规模对合作社的影响分析中也可以看出,粮食和一般经济作物类合作社对资本的需求较大,换言之,受资金的约束比较大。因此,该类合作社中进行分配制度创新的需求远远大于其他两类,分配制度创新的效率效应也最强。

( 四) 控制变量对效率的影响

在本文的控制变量中,合作社规模和地区经济差异对各类合作社效率的影响符合理论预期,但负债率和社长背景特征对不同产品类型合作社效率的影响方向不同。关于合作社资本规模,表4 ~ 6 中模型2 ~ 5 中的计算结果显示,各类合作社大中型规模的系数估计值均显着为正,表明各类合作社中大中型合作社相比于小型合作社具有更高的技术效率。从具体的系数估计值来看,粮食和一般经济作物类合作社的技术效率受规模因素的影响最大,其次为蔬菜水果类合作社,再次为畜禽水产养殖类 合作社。从另一角度来看,这也意味着目前营销类合作社中粮食和一般经济作物类合作社效率受资本约束的作用最大。

从表4 ~ 6 中模型2 ~ 5 负债率的估计结果可见,负债率对粮食和一般经济作物类和畜禽水产养殖类两类合作社效率的影响符合预期,即无负债率的合作社效率低于负债率较低( 小于等于0. 33) 的合作社效率,但高于负债率较高( 大于0. 33) 的合作社效率。但蔬菜水果类合作社中,低负债率和高负债率合作社的技术效率均显着高于无负债率的合作社效率。这说明蔬菜水果类合作社的杠杆效应最大,即具有较强的债务偿还能力。

社长非农背景对不同类型合作社效率的影响也值得关注。由表4 至表6 可见,社长非农背景对粮食和一般经济作物类合作社效率的影响在1%、5%和10%水平上均不显着,与理论预期相悖,但显着正向影响蔬菜水果类和畜禽水产类合作社的技术效率,符合预期。为什么粮食和一般经济作物类合作社的技术效率不受社长背景因素的影响? 相对于蔬菜水果类和畜禽水产养殖类合作社产品而言,粮食和一般经济作物类合作社产品的市场竞争程度较低,价格波动较小,产品保质期较长,卖难问题不突出,等等。因此,社长的非农背景优势在产品销售环节并不明显,而在产品生产环节,社长背景非农显然处于劣势地位,不利于效率提高。

此外,高收入地区合作社的技术效率更高,与理论预期一致。

五、总结

本文运用浙江省营销合作社的微观数据,实证研究了产品技术创新、分配制度创新和兼有产品技术、分配制度创新三种创新模式分别对粮食和一般经济作物类、蔬菜水果类和畜禽水产养殖类三类营销合作社技术效率的影响。Bootstrap - DEA 的两阶段模型估计结果表明,相对于无创新三种创新模式均有利于三类合作社技术效率的提高,其中同时进行产品、分配制度创新对技术效率的影响最大,产品创新次之,分配制度创新的作用最小。同一创新模式对不同类型合作社的效率效应不同。此外,扩大规模和适度的负债率也有利于合作社提高效率。

经验研究结果表明,根据产品特征开展产品技术创新的同时实行多种盈余分配方式是营销合作社提高效率和增强竞争力的最佳模式。然而,在合作社的发展尚处于逐步规范,资金缺乏普遍存在的现实情况下,合作社采取该模式困难重重。现 实情况是更多的合作社根据所经营的产品特性以及内外部条件,采取适宜自身条件的创新模式,或者放弃创新。为促进合作社的进一步发展和提高市场竞争力,有必要逐步扫除合作社创新的障碍,为合作社创新创造有利的外部环境和条件。目前阶段,针对产品技术创新,除为合作社注册商标提供优惠外,增强合作社成员对商标作用的认识也非常重要。

而针对分配制度创新,首先需要解决的问题是,在体现“按惠顾额分配盈余”的基础上,如何做到“资本报酬有限”? “限”的边界在哪里? 显然这是难以把握的,对所有合作社进行一刀切的做法未必科学。那么,如何解决? 还有另一条道路吗? 本文认为,如果合作社的决策者是理性的,那政府的努力方向或许可以转为为合作社提供足够多的信息,以尽可能减少合作社的决策成本,而不是代其决策。

参考文献

1. Acemoglu,D. ,Simon,J. and James R. ,The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change,and Economic Growth,American EconomicReview,2005, vol,95: 546 ~ 579

2. Ariyaratne,C. B. ,Featherstone,A. M. ,Langemeier,M. R. and Bartone,D. G. ,Measuring X - Efficiency and Scale Efficiency for a Sampleof Agricultural Cooperatives,Agricultural Resource Economics Review, 2000, vol, 29: 198 ~ 207

3. Beverland,M. B. ,Beverland,Repositioning New Zealand venison: from commodity to brand,Australasian Marketing Journal,2005, vol,13: 62 ~ 67

4. Beverland,M. B. ,Can cooperatives brand? Exploring the interplay between cooperative structure and sustained brand marketing success,Food Policy,2007, vol, 32: 480 ~ 495

5. Carpenter,G. S. and Nakamoto,K. ,Consumer Preference Formation and Pioneering Advantage, Journal of Marketing Research,1989,vol,3 : 285 ~ 298

6. Cook,M. L. ,The Future of U. S. Agricultural Cooperatives: A Neo - Institutional Approach,American Journal of Agricultural Economics,1995, vol, 77: 1153 ~ 1159

7. Fama,E. F. and Jensen,M. C,Seperation of ownership and control,The Journal of law & economics,1983, vol,26: 301 ~ 325

8. Galdeano - Gómez,E. ,Productivity Effects of Environmental Performance: Evidence from TFP Analysis on Marketing Cooperatives,AppliedEconomics, 2008, vol, 40: 1873 ~ 1888

9. Hansmann,H. ,The Ownership of Enterprise,Harvard University Press,1996

10. Hall,R. E. and Jones,C I. ,Why Do Some Countries Reduce So Much Output Per Worker than Others,Quarterly Journal of Economics,1999, vol,114: 83 ~ 116

11. Hailu,G. ; Goddard,E. W. and Jeffrey,S. R. ,Measuring Efficiency in Fruit and Vegetable Marketing Co - operatives with HeterogeneousTechnologies in Canada, selected paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association AnnualMeeting,Providence,Rhode Island,2005

12. Hailu,G., Jeffrey,S. R. and Goddard,E. W. ,Efficiency,Economic Performance and Financial Leverage of Agribusiness MarketingCo - operatives in Canada, in Novkovic,S. and Sena,V. ( eds. ) : Cooperative Firms in Global Markets: Incidence,Viability and EconomicPerformance,Emerald Group Publishing Limited,2007

13. Krasachat,W. and Chimkul,K. ,Performance Measurement of Agricultural Cooperatives in Thailand: An Accounting - based DataEnvelopment Analysis, in Lee ,J. - D. and Heshmati,A. ( eds. ) : Productivity,Efficiency and Economic Growth in the Asia - PacificRegion,Springer - Verlag Berlin and Heidelberg,2009

14. Kevin,J. L. ,Market Share,Profits and Business Strategy,Management Decision, 2001, vol,39: 607 ~ 618.

15. North,D. C., Institutions,institutional change,and economic performance,Harvard University Press, 1990

16. Porter,P. K. and Scully,G. W. ,Economic Efficiency in Cooperatives, Journal of Law and Economics,1987,30: 489 ~ 512

17. chumpeter,J. A,Theory of Economic Development,Harvard University Press,193418. Vitaliano,P. ,Cooperative Enterprise: an Alternative Conceptual Basis for Analyzing a Complex Institute,American Journal of AgriculturalEconomics,1983, vol, 65: 1078 ~ 1083

19. 蔡昉,费思兰。 蒙德拉贡合作公司的发展绩效与制度创新---兼论现代合作制度的外部环境与治理结构。 中国工业经济,1999( 9)

20. 杜吟棠。 论农业中的现代企业制度。 管理世界,1998( 5)

21. 郭红东。 中国农民专业合作社发展---理论与实证研究。 浙江大学出版社,2011

22. 郭之祥。 商标与企业竞争行为。 山东大学博士学位论文,2009

23. 黄季焜,邓衡山,徐志刚。 中国农民专业合作经济组织的服务功能及其影响因素。 管理世界,2010( 5)

24. 米新丽。 论农民专业合作社的盈余分配制度---兼评我国〈农民专业合作社法〉相关规定。 法律科学( 西北政法大学学报) ,2008( 6)

25. 徐英吉。 基于技术创新与制度创新协同的企业持续成长研究。 山东大学博士学位论文, 2008

26. 夏冬泓,杨杰。 合作社收益及其归属新探。 农业经济问题, 2010( 4)

27. 亚当·斯密。 国民财富的性质和原因的研究( 下卷) . 商务印书馆, 1997

28. 郑丹。 农民专业合作社盈余分配状况探究。 中国农村经济,2011( 4)

29. 张晓山,苑鹏。 合作经济理论与中国农民合作社的实践。 首都经济贸易大学出版社,2009

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03