内容提要:中国农民专业合作社发展过程中出现了合作社成员在集体行动中不愿付出而坐享其成的“搭便车”现象,这不仅阻碍了合作社的发展,也使内生型合作组织的形成化为泡影。本文运用“集体行动的逻辑”理论,分析农民专业合作社成员“搭便车”行为的表现及原因;同时借鉴埃莉诺·奥斯特罗姆的公共治理理论,提出以下建议:建立合理的分配机制,消除信任危机;引导合作社成员积极争创品牌,积累社会资本;完善相关机制,促使多方利益共同增进。

关键词:农民专业合作社“搭便车”现象集体行动公共治理

一、问题的提出

建立和发展农民专业合作社,是农业专业化生产、集约化经营、社会化服务的客观要求,世界上许多国家农业的发展,采取了互助合作的方式。近年来,中国农民专业合作社有较大的发展,由于政府的扶持政策和农民专业合作社的技术服务会给农民带来良好收益,许多农民都十分愿意参加合作社。作为理性经济人,农民很清楚其参加合作社的动机是更好地利用组织的优势使个人利益最大化。合作社的持续发展需要全体成员的共同努力。那么,农民在专业合作社里是否能够为实现组织和个人的共同利益而努力呢?笔者在调查中了解到,合作社中有部分成员在合作社集体行动中坐享其成,存在“搭便车”行为,在塑造合作社形象、维护合作社声誉以及创立合作社品牌等方面不努力,不作为。这种行为阻碍了农民专业合作社的发展。奥尔森(1995)在《集体行动的逻辑》中提出了“搭便车”理论,认为如果成员在集体行动中不能形成集体理性,都坐享其成,那么,集体目标将很难实现。第一位获得诺贝尔经济学奖的女性经济学家埃莉诺·奥斯特罗姆(2000)提出了公共治理理论,以此来解决集体行动中成员的“搭便车”问题。本文尝试运用上述理论来分析农民专业合作社成员的“搭便车”行为,并提出相应的建议,旨在促进农民专业合作社快速发展。

二、合作社成员“搭便车”行为的表现及其危害

(一)合作社成员“搭便车”行为的主要表现

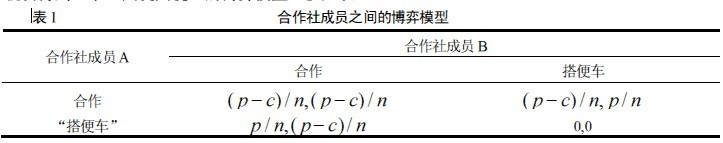

1.合作社成员难以达成共识进而选择“搭便车”。奥尔森认为,当群体成员数量增加时,群体中每个个体在获取公共物品后能从中取得的好处会减少。也就是说,当合作社成员人数增加时,群体中每个普通农户在获取公共物品后能从中取得的好处会减少。作为理性经济人个体的合作社成员,当合作社需要他们合作时,他们无法克服可能的合作伙伴的“搭便车”行为。在这里不妨假设合作的成本是c ,合作的总收益是p,p>c 。合作社成员要么选择合作,要么选择“搭便车”。选择前者,则每个成员在分享合作收益的同时分担合作的成本;选择后者,则“搭便车”的成员在分享其他成员合作收益的同时不承担合作成本。在n个合作成员中,假设愿意合作的成员比例为α,则合作的人数为nα,“搭便车”的人数为(1-α)n。假设成员之间是基本同质的,从n 个成员中选择两个成员代表A 和B 来进行模拟分析。A、B 都是根据自己的成本收益核算来决定自己的选择,最后就会得到一个“囚徒困境”的博弈模型(参见表1)。

由表1 可知:当合作社成员A、B 都选择合作而不“搭便车”时,有n个成员平均分担合作的收益和成本,此时,每个成员都获益(p-c)/n。但是,A、B 之间很难达成共识:当A 意识到,如果B 为代表的其他成员都选择合作,自己选择“搭便车”,则收益为/ p n ;如果B 为代表的其他成员选择“搭便车”,自己选择合作,获得的收益为p|n-c|αn,其他人中“搭便车”的越多,即a越小,自己的收益越少,甚至可能造成损失。因此,A 的占优策略是选择“搭便车”,B 同样也会选择“搭便车”,最终导致合作社成员在集体行动中都持有一种坐享其成的心态。

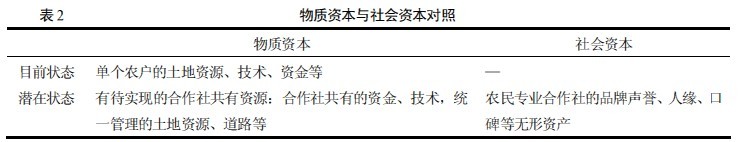

2.搭乘合作社品牌效应,忽视品牌培育。农民参加专业合作社,获得经济利益是其最强烈的动机,而搭乘合作社的品牌效应便能实现这一目标。奥尔森认为,当群体成员数量增加时,群体中每个个体在一个集体行动中所能做出的相对贡献减少。农民专业合作社也存在同样的问题。当合作社品牌效应凸显,合作社成员数量增加时,个体成员在一个集体行动中所能做出维护品牌的相对贡献减少;与此同时,这些个体还可能为了自身利益而忽视品牌培育,甚至损害品牌这一无形资产。如果品牌效应降低,参与集体行动而产生的自豪感、荣誉感、成就感等也会随之降低,合作社的品牌声誉、人缘、口碑等社会资本的积累也会因此受到影响(参见表2)。

从表2 可知,作为合作社潜在的社会资本,合作社的声誉、人缘、口碑等无形资产会给合作社带来额外利益,它的投入—产出效益甚至有可能超过物质资本,合作社应该很好地培育。然而,由于合作社成员认为“外部利润”的分配是分散的、有限的,自己付出的多而别人将得以“搭便车”(贺雪峰,2004a),因此,在集体行动中,农民往往不是按照自己实际能够得到的好处来计算得失,而是根据与周围人收益的比较来权衡自己的行动,在乎其他人白白地从自己的行动中得到多少额外的好处,农民的这种心理构成了他们特殊的公正观念(贺雪峰,2004b)。农民这种特殊的“比较选择公正观”会使其滋生“非理性心理”,在无法克服其他人“搭便车”行为的前提下,他们会在合作社品牌培育过程中做出“多方共输”的选择,即自己也不为合作社品牌培育做更多的努力,而是选择“搭便车”。

3.合作社内部规则难以执行,成员选择“搭便车”。奥尔森认为,当群体成员数量增加时,群体内人与人之间进行直接监督的可能性会降低。农民专业合作社设立门槛相对较低,组织结构松散,有些合作社虽然设立了理事会、监事会和成员代表大会,但大多数不够规范,重形式而忽略实质,内部的许多规则很难执行。合作社管理者大多是当地的普通农民,文化素质不高,缺乏管理经验,对规范化管理不熟悉,不能制定有效的内部规则来激励和约束组织成员的行为。当合作社进一步扩大后,原本松散的组织中成员之间进行直接监督的可能性降低,对于成员是否遵守了规则、是否自觉地履行了义务,因缺乏监督而无法及时准确地判断,这客观上也放任了合作社成员只想获得共同利益、而不愿为此付出代价的行为;只想让别人去为达到目标而努力,自己则“搭便车”,坐享其成。

(二)合作社成员“搭便车”行为的危害

“搭便车”是一种机会主义行为。合作社成员受经济利益的驱动,在手段选择上可能出现非道德行为,这不仅会削弱整个合作社的创新能力和凝聚力,还会使合作社难以健康发展。

1.“搭便车”阻碍合作社向规模经济发展。合作社建立的初衷是获得规模经济,使每一位社员从中受益。但是,合作社成员受“集体行动困境”的影响,存在“搭便车”行为,使合作社规模经济难以实现。奥尔森认为,个人理性和集体理性之间存在冲突,个人理性并不是集体理性的充分条件。在家庭承包经营制下,作为独立生产者的合作社成员,他们自主经营、自负盈亏,追求个人利益最大化。他们是否愿意采取集体行动,主要还是取决于自己的成本收益核算(徐旭初、黄胜忠,2009)。绝大多数农民专业合作社都有进一步扩大组织规模的要求,但很难摆脱集体行动的困境。虽然合作社的组建和壮大可以实现集体的共同目标,但理性的个体农户认识到,由于不能保证合作社其他成员为集体利益积极付出,所以,即使为集体而舍弃自己的利益,但由于个人努力带来的效应很小,很难实现集体利益的增大。如果选择“搭便车”,会照样享受集体带来的好处,因此,最优的选择就是什么也不做(马彦丽、林坚,2006)。这种选择使农民专业合作社发展规模经济的道路受到阻碍。

2.“搭便车”阻碍合作社品牌的发展。农民专业合作社的品牌是一个集合概念,具有两个基本层次:一个是农民专业合作社本身所代表的组织品牌;另一个是农民专业合作社所拥有的农产品品牌,包括驰(著)名商标、农产品知名品牌、“三品”认证(无公害农产品、绿色食品、有机食品)以及地理标志认证(原产地保护标识认证)等(赵龙,2006)。

市场经济条件下,农民专业合作社应该走品牌化道路,统一注册商标,打出自己的品牌,依靠品牌引领,逐步实现集约化、规范化管理,农产品才能得以大规模走向市场。但目前,中国农民专业合作社品牌发展速度较为缓慢。据统计,截至2011 年底,重庆市共有农民合作社1.03 万个,入社农户212.5 万户,拥有注册商标596 个,取得“三品一标”认证仅为287 个。从农产品的相对量来看,中国目前年注册农副产品商标量约占注册总数的20%;从发展速度看,据国家工商总局商标局的统计,1991~2005 年,中国农产品商标数年均递增率为91%,而同期中国商标总数年均增长率为198%,农产品商标数增长速度仅为商标总数增长速度的45%,其增长速度明显低于商标整体增长速度(吴声怡等,2010)。品牌的塑造与维护需要全体合作社成员长期艰辛的努力,当合作社规模较大时,个人的努力往往埋没在汪洋之中,当个人努力的成本远远大于收益时,组织中便容易出现成员“搭便车”行为,这就阻碍了农民专业合作社走品牌化道路。

3.“搭便车”使内生型合作组织难以形成。根据农民合作组织成立的动力来源,可以把近年来出现的农民专业合作社划分为两种类型,即外生型和内生型。前者需要靠外部力量来推动,或要发挥多种因素来培育成员的组织能力;后者则不需要外部力量的推动,而是普通农民基于合作的需求自发成立的组织(曲威威等,2010),成员主体能动性是这类合作社发展极为重要的动力。但是,如果合作社成员“搭便车”人数增加,这种内生型合作组织就将难以形成。这是因为当合作社成员“需要合作”而又“不善合作”时,强者牵头的局面就不可避免。在现实中,由普通农户牵头创建的合作社较少,很多合作社是由专业大户发起的。在孔祥智、史冰清(2009)调查的33 个合作组织中,由农民发起的内生型合作组织有15 个,占总数的45.5%。这种“强者牵头、弱者参与”的路径是农民专业合作社发展中的一个悖论:发展农民专业合作社的初衷是希望经济弱势群体通过联合行动促进共同利益实现,然而实践中,农民专业合作社的形成和发展又不得不依赖于相对强势地位的非小农群体(黄胜忠,2009)。也就是说,外生型合作组织是多数农民专业合作社形成的方式,正是由于“搭便车”行为的存在,内生型合作组织才难以形成。

三、合作社成员搭便车行为产生的根源

(一)信任危机

许多由合作社带头人控制的合作社存在社员信任危机。调查显示,只有49.1%的社员认为带头人带领大家致富的能力强或较强,有63.9%的社员认为带头人发展合作社的创新能力欠缺,45.5%的社员认为带头人经营能力较差①。带头人由于出资多,具有技术特长和经营管理能力,容易形成内部权威,掌握着合作社的控制权和决策权,而普通农户往往处于从属地位,缺少话语权。当成员不能很好地表达自己的意志,只能处于从属地位、听从于合作社带头人时,他们对合作社带头人是否能够保障自己的利益就会产生怀疑,这直接导致他们不愿将更多的资金投入到一个自己既无法预期其成本、收益和风险,又无法主导其发展的组织中。这种对内部人控制问题的担心和无奈(陈合营,2007),是导致合作社成员坐享其成的直接原因。这是因为只要共同收益存在,合作社成员不管是否对收益的产生做过贡献,都能共同均等地分享它。如果成员过多强调“收益均等”而忽视自身所作贡献,那么,即使全体社员客观上存在着共同利益,也容易形成“搭便车”的倾向:每个合作社成员都可能想让别人去为达到该目标而努力,都希望风险由别人承担,自己则坐享其成。这将抑制单个社员为合作社集体利益而努力的动力。

(二)合作社成员不愿为合作社的发展付诸行动

马威尔和奥立弗(转引自赵鼎新,2006)认为,在现实生活中有两种公共物品:一种是诸如公路、公园、公共图书馆等的“零和型公共物品”,这类公共物品在群体成员数量增加时,它们的好处会减少;另一种是诸如和平、民主、法制等的“非零和型公共物品”,当享用这些公共物品的人数增加时,群体中每个个体从中能获取的好处并不会减少。农民专业合作社也存在诸如合作社收益等零和型公共物品,也有合作社声誉、品牌等非零和型公共物品。由于“搭便车使特殊利益集团热衷于‘分蛋糕’而不是‘做蛋糕’,因而这些特殊利益集团就成为分利集团”(蒋文能,2009)。因此,在合作社这块“蛋糕”没做大做强之前,每个合作社成员都认为,如果自己付诸行动而其他成员不作为,合作社收益就不会显著增长,最后分得的收益也相对较少;当合作社这块“蛋糕”足够大时,合作社成员认为,无论自己是否行动,都不会影响由合作社规模经济所带来的效应。换句话说,合作社成员个人行为和行动后果之间的联系并不紧密。此外,大多数合作社尚未走上品牌化道路,自身影响力不强,不能使成员享受到非零和型公共物品所带来的利益,而普通农户往往只局限于合作社的收益,不愿意付诸行动为合作社的声誉、品牌做出应有的贡献,结果是合作社成员不作为,选择“搭便车”。

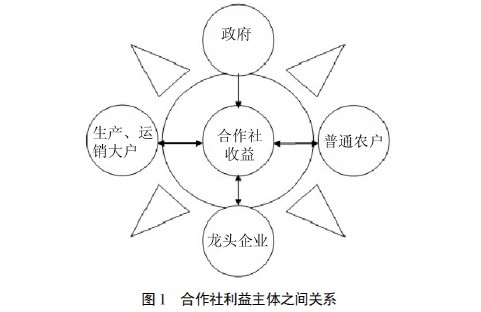

(三)缺乏完善的监督机制和内部选择性激励机制

奥斯特罗姆(2000)认为,传统社会滥用公共资源的现象并不普遍。这是因为传统社会对于那些不遵守规则的人会进行监督,并有许多惩罚手段,这使得大家都非常遵守规则。而当前很多农民专业合作社相关机制并不完善。如图1 所示,农民专业合作社的收益包括三个方面:普通农户的收入;生产、运销大户投资获得的收益;龙头企业参与管理以及提供资本、人力资源而获得的收益。普通农户、生产运销大户以及龙头企业这三者参与合作社主要是为分取合作社收益。为了实现自身利益最大化,三者相互之间会监督合作社的收益分配情况。而政府主管部门虽不参与合作社收益的分配,但为了政策的执行也会对合作社实施监督。但是,由于合作社的民主选举、民主决策以及财务公开等制度不够完善,监督机制并没有形成,各方之间的相互监督尚未真正发挥作用。

另外,由于合作社缺乏内部选择性激励机制,成员在做出付出后无法获得额外的收益,常常付出得越多越感到吃亏。成员在比较自己与他人的得失之后,只要觉得收益比他人少,就会产生不满,从而以不参与甚至消极抵抗的方式与合作社相抗衡。

四、合作社成员“搭便车”行为的治理

奥斯特罗姆(2000)以案例分析的方法为公共治理理论找到了“第三只看不见的手”,提出了一种置身于国家和市场之外摆脱集体行动困境的公共治理方案,从而为解决集体行动中的“搭便车”行为找到了有效途径。其核心观点是:一群相互依赖的委托人通过自筹资金来制定并实施有效采取集体行动的博弈合约,把自己组织起来,进行自主治理,从而能够在所有人都面对“搭便车”、规避责任或其他机会主义行为诱惑的情况下,取得持久的共同收益。借鉴公共治理理论,笔者认为,可以从以下几个方面解决农民专业合作社成员的“搭便车”行为。

(一)建立合理的分配机制,消除信任危机消除信任危机

是合作社治理“搭便车”行为首先要解决的问题。合作社通过建立合理的分配机制,使成员间由松散的契约关系变为真正紧密的“利益共同体”,使提供集体产品的成员能得到更多的利益,从而消除信任危机,遏制“搭便车”行为。首先,要建立严格的财务核算机制。合作社应按照相关规定进行会计核算,强化财务制度建设,配备专职财会人员,规范合作社会计核算内容和秩序。其次,要建立有效的风险调节机制,增强合作社抵御风险的能力。合作社应严格执行章程规定和社员大会决议,从当年盈余中提取公积金用于弥补亏损和扩大再生产,以防范风险。同时,要积极引导合作社之间互助合作,整合资源,增强抵御风险的能力。最后,应建立合理的盈余分配机制。根据《农民专业合作社法》的规定,按交易额分配的盈余不得少于可分配盈余的60%,在坚持按交易额分配的前提下,适当兼顾按股份分配。合作社净盈余的分配可以通过价格调整的方式返还给成员,也可以依据成员出资多少以分红的形式返还给成员,而到底采用哪种返还方式应由成员民主投票决定。

(二)引导合作社成员争创品牌,积累社会资本

奥斯特罗姆(2003)认为,社会资本是在公民积极参与问题解决的过程中形成的,它是维系社群生活的重要条件。作为社会资本的重要形式,规则体系既是自然演化的,又是人们自觉设计的,它有助于个人克服在社会中遇到的各种社会困境和集体行动问题,规则体系体现了公民在公共治理中的作用。其实,在迭演博弈中形成的合作社成员共同认同的资源就是社会资本。合作社成员应积极参与争创品牌的活动,积累社会资本。为此,合作社要制定相关强制措施,建立良好的道德氛围,谴责“搭便车”行为,一旦发现合作社成员“搭便车”,就要他承担相应责任,进而督促和引导成员为争创合作社品牌而积极行动。

(三)完善相关机制,促使多方利益共同增进

奥斯特罗姆(Ostrom,1992)认为,在自主治理组织中,要解决制度设计问题,才能抑制“搭便车”行为。因此,一方面,要完善合作社内部监督机制。设计有效的财务公开制度,使成员的投入、收益等全部透明化运行,保障为合作社付出多的成员能够获得应得的收益,最大程度地实现公平;尽可能为成员提供选择性激励,即不同于合作社共同利益的独立的激励,例如,通过让管理者持股、参与股份分红和支付合理工资等方式来调动他们的积极性;设立举报奖励制度,以抵消“搭便车”所增加的收益;合作社要保证社员退社自由,这在很大程度上对管理者有威慑作用,有利于实现合作社内部监督。另一方面,要建立适度的外部监督机制,即政府主管部门对合作社的监督。相关部门在以减免税收、提供资金支持等措施促进合作社发展壮大的同时,也应出台相应的约束和惩戒措施来平衡各方利益,包括制定相关规则或定期检查制度等,以消除“搭便车”者过多地占便宜的现象。但是,外部监督要适度,否则可能会妨碍合作社的发展。

参考文献

〔1〕[美]曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》,陈郁、郭宇峰、李崇新译,上海三联书店、上海人民出版社,1995

年。

〔2〕[美]埃莉诺·奥斯特罗姆:《公共事务治理之道》,于逊达译,上海三联书店,2000 年。

〔3〕贺雪峰:《市场经济下农民合作能力的探讨——兼答蒋国河先生》,《探索与争鸣》2004 年第9 期。

〔4〕贺雪峰:《熟人社会的行动逻辑》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2004 年第1 期。

〔5〕徐旭初、黄胜忠:《走向新合作——浙江省农民专业合作社发展研究》,科学出版社,2009 年。

〔6〕马彦丽、林坚:《集体行动的逻辑与农民专业合作社的发展》,《经济学家》2006 年第2 期。

〔7〕赵龙:《品牌成长战略》,复旦大学出版社,2006 年。

〔8〕吴声怡、陈训明、刘文生:《基于文化视角的农民专业合作社品牌培育》,《福建论坛(人文社会科学版)》2010

年第2 期。

〔9〕曲威威、李云芳、卢敏:《“内生型”合作社的关键》,《中国农民合作社》2010 年第6 期。

〔10〕孔祥智、史冰清:《当前农民专业合作组织的运行机制、基本作用及影响因素分析》,《农村经济》2009 年第1

期。

〔11〕黄胜忠:《农民专业合作社的悖论》,《特别策划》2009 年第2 期。

〔12〕陈合营:《农民专业合作社的内部人控制问题研究》,《理论导刊》2007 年第5 期。

〔13〕赵鼎新:《集体行动、搭便车理论与形式社会学方法》,《社会学研究》2006 年第1 期。

〔14〕蒋文能:《搭便车、集体行动与国家兴衰——奥尔森集体行动理论述评》,《学术论坛》2009 年第11 期。

〔15〕埃莉诺·奥斯特罗姆:《社会资本:流行的狂热抑或基本的概念?》,龙虎编译,《经济社会体制比较》2003 年

第2 期。

〔16〕Ostrom, Elinor: Crafting Institutions for Self-governing Irrigation Systems, San

Francisco: Institute for Contemporary Studies, 1992.

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03