[摘要] 200年7月1日实施的农民专业合作社法促进了农民专业合作社的发展。为适应市场的变化,农民专业合作社联合社出现。与单个合作社相比,联合社制度安排使得整个社会福利得到帕累托改进。制度经济学的理论可说明联合社制度变迁路径。在制度变迁的初始阶段,农民专业合作社是第一行动集团,潜在的利益推动制度变迁;地方政府是诱致性制度变迁的突破口,其发现潜在收益并转换角色,制度变迁表现为中间扩散;中央政府成为主导,继续推动制度变迁。为进一步促进联合社的发展需大力发展农民专业合作社,通过优惠政策培育农民专业合作社联合社,重塑农业社会化服务体系,在法律上确定联合社的地位。

[关键词]制度变迁 农民专业合作社联合社 路径

农民专业合作社作为在农村家庭承包经营基础上同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者,是一种自愿联合、民主管理的互助性经济组织,其自身就是农业市场化和产业化经营发展的产物,也是处于弱小地位的一家一户的农民应对日益激烈的国际国内竟争,提高农民组织化程度的必然选择。农民专业合作社对农民的带动作用明显,发展迅速,全国各地特别是沿海发达地区涌现出很多为农民专业合作社提供服务的农民专业合作社联合组织。这种联合组织的出现反映了农民专业合作社的发展的趋势与要求,也标志着我国农民专业合作社发展正朝着更高、更深层次方向迈进。温家宝总理强调,要积极发展多种专业合作社、专业协会以及其它形式的合作与联合组织,带动农户进入市场,共同发展,共同富裕。创2007年7月1日实施的农民专业合作社法对农民专业合作社的发展起到很好的促进作用,但其间未对农民专业合作社联合社做相关规定,也在一定程度上使得这种自下而上发展起来的联合社缺乏相应的支撑框架体系,无法可循,给农民专业合作社联合社的发展带来障碍。学者对农民专业合作社的研究很多,但是对农民专业合作社联合社的研究甚少。基于此,我们将从制度供给与需求各个相关利益主体的角度,通过分析利益主体的利益,提出联合社发展阶段以及制度变迁路径,最后提出变迁的政策建议,为促进农民专业合作社联合社的立法以及发展提供建

一、一种理论假设—合作社联社是农民专业合作社发展的一个突破点

我国农民专业合作社是上个世纪八、九十年代间为销售农产品以及提高社会组织程度而由农民自主创建的组织。2007年7月1日实施的农民专业合作社法促进了合作社的发展。尽管农民专业合作社法在法律层而为农民专业合作社的生存与发展提供了保障,从中央到地方各级政府在政策、财政、税收、信贷等各方而对农民专业合作社给予了大力扶持,但在市场层而,作为市场主体而存在、组织化程度较低的农民专业合作社难以与大型企业或者国外企业相抗衡,利益空间狭小。农民专业合作社的发展及农民的服务需求因经济社会环境的变化而发生变化,变化了的需求对农民专业合作社的供给提出变革的要求。当原来的供给不足时,新的供给会呈现以满足需求,联合社就是其中一种类型。全国最大的蚕业专业合作社联合社—一江苏民星蚕业专业合作社联合社由江苏省东台市民星蚕业专业合作社和江苏苏农集团牵头,联合南京、南通、苏州、徐州、盐城等五个大市26家蚕业专业合作社共同创建,拥有注册资本金5108万元,通过创建驰名商标、统一品牌、统一技术服务、统一市场拓展,延伸后序加工,协调茧丝绸区域运作,形成区域规模,扩展为农服务范围,深化为农服务内容,参与国际市场竟争,寻求产业突破和发展。其业务范围主要包括为成员单位提供技术、市场信息咨询服务;引进新品种、新技术,开展技术培训、技术交流,组织农资供应,创优创牌,拓展国内外市场。合”是江苏农民专业合作社产品联合销售品牌,至2011年6月份,江苏南通市己经组建了6家苏合农产品销售合作联合社,加入销售合作联社的合作社个数达56个、企业成员3个,成员出资总额达6660万元。

农民专业合作社联合社是由同行业若干农民专业合作社联合上、下游产业链条内的公司、企业共同组建的(简称合作社联合,下同),兼具对内服务与对外营利双重属性的合作社法人,为成员社服务的同时自身也有着经济利益追求。联合社成员合作社的股金出资和政府的财政支持资金构成了联合社法人财产,联合社以其独立的法人财产在为社员服务的同时自己也从事生产经营或服务活动,并以联合社法人财产独立承担民事责任;联合社不以对社员盈利为口的,其税后可分配利润按社员的参股金额和社员与联合社的交易量分配。联合社的组织机构为社员代表大会、理事会和监事会的吧二会”制度,社员代表大会为联合社权力机构,决定联合社一切重大问题,社员大会决议对联合社和社员具有约束力;理事会是联合社经营决策机构,对内执行联合社经营管理事务,对外代表联合社从事民事活动;监事会为联合社监督机构,对理事会的经营管理活动进行监督。社员大会、理事会、监事会三者之间围绕着联合社社员的利益和意志各司其职、各负其责,形成权责的分工、衔接与制衡。

农民专业合作社联合社比单个农民专业合作社具有更多的优势:组织化程度进一步提升,互助合作群体变大,市场竟争力变强,更注重农产品的营销,进而满足合作社及其社员的利益最大化需求。农民专业合作社联合社是农民专业合作社发展的一个突破点。

二、制度变迁分析框架

研究制度变迁的理论很多,有分析制度变迁模型的,比如戴维斯一诺思(1971)、拉坦(1978)及林毅夫(1989)等制度变迁模型;还有是从制度变迁中涉及到的利益主体出发,分析各利益主体在制度变迁中的利益变化;再有分析影响制度需求因素的比如卢现祥认为影响制度需求的因素有产品和要素的相对价格、宪法秩序、技术、市场规模四个方而。卢现祥、朱巧玲主编的新制度经济学》认为制度变迁的利益主体有中央政府、地方政府和各种经济社会组织、农户家庭等。本研究从制度变迁过程涉及到的利益主体(政府、农民专业合作社联合社、农民专业合作社以及参与合作社的农户家庭)的角度来分析联合社的需求,并在此基础上再分析制度供给的路径。

1.制度变迁的需求

农民专业合作社联合社是原来的农民专业合作社为适应变化了的社会经济环境而联合建立的。合作社以及联合社提供的服务本身也需要服务,而这些需要农民专业合作社及其相关的企业等组织提供。作为市场主体而存在、组织化程度较低的农民专业合作社不具备足以与国内相关企业相竟争、与国际农业巨头相抗衡的经济实力,难以有效改善社员的弱势市场地位,无法扭转社员利益被蚕食、生产与发展空间被挤压的被动局而。特别是国外大型农业企业利用本身农产品成本低的优势、中国农产品小规模经营成本高的特点以及WTO的相关规则,国外的农产品大肆进入中国市场,中国农业的生产与发展受到挤压。诺斯的非个人交换形式认为:如果没有啥作”状态的出现,那么专业化和分工给人们带来的好处可能被过大的交易费用所抵消。用农民专业合作社为获取发展空间,他们将同一地区内的合作社联合起来,主要发挥沟通信息、行业自律的功能;也有的合作社将同业农民专业合作社联合起来,进一步扩大产品规模,实现规模经济;还有的是在销售环节联合,使用统一品牌,降低销售成本。川实践中农民专业合作社联合社这种组织形式己经在北京、江苏、河南、湖南、甘肃、吉林以及福建等地实践探索着。诺斯认为建立在相互依赖基础上的主体为了得到分工的好处和合作的剩余,他们有一种对互惠制度的需求,只有互惠制度才能给双方带来分工的好处和合作的剩余。总体上看,由农民专业合作社的制度变迁到农民专业合作社联合社的制度安排,不是卡尔多一希克斯改进,而是帕累托改进,整个社会福利增加。影响农民专业合作社联合社制度需求的利益主体有政府、农民专业合作社联合社、农民专业合作社、农户家庭。下文我们将分别分析各个利益需求主体的利益变化。

2.政府的利益变化

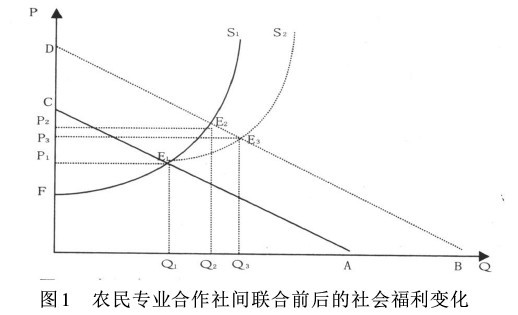

政府作为整个社会利益的代表者,出台推进农民专业合作社之间的联合政策,可增进整个社会的福利(如图1)。在农村基本经营体制稳定以及推进农业基本现代化的背景下,农民专业合作社的发展受到大型农业企业特别是国外大型农业企业的挤压,生存空间狭窄,这些激发市场上各种主体相互联合,早己成为各级政府价值口标之一,从中央和地方的各种会议精神、政策文件中都能确切地感受到。

图1是农民专业合作社间联合前后的社会福利变化图。横轴为制度量Q、纵轴为价格P . G9为制度需求、S1为合作社之间联合前的制度供给,制度需求从C今右移至BD,表示农民专业合作社服务中增加的合作社联合制度需求,S:为合作社之间联合制度的供给。图1中合作社制度的供给比较特殊之处在于S1是从E1开始,因为合作社联合社制度的供给是在原有制度需求供给均衡的基础上增加的制度供给,口的是为了满足合作社之间联合的需求。从图1中可以看出,合作社制度需求的消费者剩余为SCE1P1 ( S表示而积,下同),生产者剩余为SP1 E1F1在合作社服务产生联合制度需求后,但没有制度供给时,消费者剩余为SDE2P2,生产者剩余为SP2E2F;而对联合制度需求有制度供给,消费者剩余为SDE3P3,生产者剩余为SFE1E3P3。对比联合制度出现前后,整个社会的福利发生变化,消费者剩余增加(SDE3P3> SDE2P2),生产者剩余增加(SFE1E3P3> SP2E2F),整个社会的福利增加了SE1E2E3。

3.农民专业合作社联合社的利益分析

相关研究显示:我国农民专业合作社总体上仍然处在发展的初期阶段,虽然近年来得到了快速发展,但一定程度上还存在发展不平衡、经营规模小、服务层次低、规范化程度不高、带动能力不强等问题。为克服这些经营规模小、带动能力不强等问题,农民专业合作社联合社出现。农民专业合作社联社秉承了为合作社、为社员提供服务的宗旨,但实现宗旨的组织系统发生变化,由不同原来的农民专业合作社变成经营性的合作联盟。这个联盟通过合作社及其链条其他企业的联系,其资金、人才、技术优势加大,在竟争的市场里话语权才能扩大,市场运作能力提高,大型农机设备等不可分性的固定成本则可通过很多的交易而不是相对较少的几笔交易收回,规模经济出现,小农经济负担不了的大型农机成本再不会成为制度安排的障碍了。

但随着经营规模的扩大,与合作社相比,联合社的经营成本会因为集体行动的逻辑而急剧增加,而且可能会出现成本的增加会快于收益的增加。这对联合社的管理能力提出高的要求,加大管理,以使成本的增加会小于收益的增加。

4.农民专业合作社的利益分析

农民专业合作社加入到联合社后,农民专业合作社的成本降低,对农民的带动能力增强。农民专业合作社加入到联合社后,在市场的交易成本比如信息、谈判、履行合同以及风险控制等会明显降低,而市场竟争能力增强,占有份额增加,对农民的带动能力也会明显增强。江苏农民专业合作社己经有5000多家合作社通过横向联系,从单纯的农业生产进入到加工、流通和销售等附加值比较高的领域,延伸了产业链条,拓宽了农民的增收渠道。但加入到联合社后,受到联合社的管理能力、市场竟争等约束,合作社与联合社的产品交易量增加,收益则存在不确定性,且单个的合作社行为会受到联合社集体行动的约束。

5.农户家庭的利益分析

( 1)生产产品社员的收益可能会增加、成本会降低。与合作社的收益一样,受到联合社管理能力、市场竟争的约束,加入到联合社后生产农产品社员的收益也存在不确定性,但成本会降低。在农业的产前环节,因为生产资料统一购买、使用投入品,减少不合理使用,购买规模的扩大,成本会明显降低。河北省有90%以上的合作社统一提供生产资料,山东省有62%的合作社统一购买比例超过80%。产中环节雇佣劳动力以及使用农业机械设备,因为规模经营,分摊到每一个社员的成本会降低。在产后环节,农产品的销售量也会增加。农户在加入到联合社后,能了解更多的信息、掌握更多的技能,获取更多的无形资产。

(2)转移劳动力社员的收益增加。农村部分劳动力因为长期在外打工,他们将土地流转给合作社,由合作社统一经营管理。因为上文所分析的市场交易成本的降低以及经营规模的扩大,转移劳动力社员享受的流转土地要素带来的收益以及联合社规模化经营等带来的分红收益增加。转移劳动力社员因为从种植业中完全转移出来,保证了他们在非农工作的连续性和稳定性,促进了农村劳动力向第二、三产业的转移,在时空上优化配置资源。

三、制度变迁路径

从整体上看,联合社的出现改变了原来农民专业合作社的格局,实践中出现的各种问题也对原有的合作社体制提出挑战。中国的改革史证明:我国农村所有的自下而上、利益诱致的改革,其初级形态都是农民主体意志表达的公共选择,且不可能有成文的法律可依,只能以非正式约束的形态存在,并作为农村经济社会在制度变迁进程初期的游戏规则。只有当中央政府看清了这种制度创新的成本——收益,给予了事后承认,非正式约束才有可能逐渐“被格式化”为正式约束形态的法律条文。相关研究表明:一个中央集权型计划经济的国家有可能成功地向市场经济体制渐进过渡的现实路径是:由改革之初的供给主导型制度变迁方式逐步向中间扩散型制度变迁方式转变,并随着排他性产权的逐步确立,最终过渡到需求诱致型制度变迁方式。分析联合社的发展历程,结合上述杨瑞龙、余梦秋等同志的观点,我们认为联合社制度安排可以分为需求诱致、中间扩散以及政府主导三个阶段。

联合社是在农民专业合作社发展以后,应农民专业合作社发展需求而形成的,是一种自下而上的变迁过程。农民专业合作社在服务过程中遇到障碍,比如合作社在市场间的相互竟争、杀价,外国农业企业对利润空间的挤压,不利于合作社发展特别社员的利益。理性经济人的特质、合作社的本质、农产品的特征以及市场的残酷竟争等外在约束因素,以及合作社为规避损失、降低成本、提高市场竟争力等内在的动力,共同驱使、肋、迫着合作社寻求新的制度安排,展开联合起来,把合作社的外部性内部化。合作社是联合社制度安排的第一行动集团。合作社对联合社制度安排的诉求,是在原有制度安排基础上增加了新的制度,表现出边际革命和增量调整的性质,这是诱致性制度安排典型的特征之一。

在自上而下的指导型制度变迁还存在的条件下,诱致性制度变迁而临进入壁泉的障碍,微观主体的制度变迁需求要取得权力中心的特许才能实现,诱致性制度变迁的突破口往往在地方政府身上。地方政府既能满足微观主体在制度非均衡条件下寻求最大化利益的要求,又能通过在与权力中心的谈判与交易中形成的均势来实现国家的垄断租金最大化的制度变迁方式。现实中农民一盘散沙的n赋决定了其难以形成集体行动或者采取集体行动的成本太高,联合社较之于原来的单个合作社的力量增大,但在中国这个政府长期强权的背景下,联合社也难以直接成为中央政府的谈判对手,所需要的制度安排也难以得到中央政府的认可。地方政府介于农民与中央政府之间,通过对联合社制度安排的需求进行分析、评判,发现或者认识到这种制度可观的潜在利润,其内在表现为对制度需求的认可,外在表现为用试验、示范、激励等行政力量在管辖的区域内推动着联合社的形成、发展,继而运用正式或者非正式的形式推动或影响着上级政府。联合社的制度安排在下级政府与上级政府反复传递、分析、认可,层层递进。制度变迁呈现出在不同层次政府间的传播、扩散,制度供给进入中间扩散阶段。地方政府对制度供给表现为介入,产生介入效应,是联合社制度安排的次级行动主体。 中央政府的行为最终决定联合社的制度需求这一制度安排是否能成为农业社会化服务体系的一个部分,决定制度变迁的方向和路径,因而联合社的制度最终供给主体是中央政府,表现为供给主导。

上述分析了联合社制度安排路径演变的几个阶段,但实践中这几个阶段之间没有天然的分割,在不同地区这几个阶段同时存在,这可能与各个地区经济发展水平、城镇化率、农村劳动力转移程度、农民专业合作社发展态势、新的制度形式对农民带动能力以及农村社会传统文化等因素相关。在经济发展水平高、城镇化率高、农村劳动力转移多、农民专业合作社发育成熟好、联合社对农民带动能力强以及农村社会转型快的地区,联合社制度安排处在政府主导阶段,也有可能在其他地区还刚刚处于需求诱致阶段,或者有的地区还没有出现联合社制度安排需求,但是发展比较快地区的路径可以为其他发展阶段地区提供借鉴,以进一步促进农业社会化月及务体系的完善。四、政策启示

在农村基本经营体制相对稳定的前提下,联合社制度安排是农民专业合作社发展的一个突破点,联合社对农民专业合作社的带动能力更强,能有效地降低生产成本等。联合社的出现表明了农民专业合作社的发展方向。我们认为应从以下几个方而促进联合社的发展。

1.发展农民专业合作社

农民专业合作社是联合社制度安排的第一行动主体。在口前经济转型时期,应发挥农民的聪明才智,落实农民专业合作社的各种优惠政策,给予合作社的用地、用水以及税收等更多的支持,增加合作社购置的农机具补贴份额,提高规模经营机械化水平和生产效率。通过优惠政策,推进具有一定规模和良好运行机制,从注册登记、操作规程、服务方式、服务合同、收费标准、服务台账、组建或撤销环节等方而实行规范化管理,引导合作社的服务向农产品加工、流通延伸,提高合作社对农民的带动能力。

2.培育农民专业合作社联合社

推进知名度高、市场开拓能力强、热心帮助合作社的合作社通过召开座谈会等形式,广泛征求产业链上其他合作社或企业对组建联合社的意见,探索联合社的认定标准和行业准入办法,反复研究、筛选确定联合社的领办人。联合社各成员单位在充分协商、求同存异的基础上,确定联合社章程及运营模式,完善内部议事和决策制度、财务管理制度、盈余分配制度等,建立合作社鉴定机制和纠纷仲裁机制,及时解决服务中出现的问题。在与各个合作社协调的基础上,注册登记。联合社加强营销、注重内部管理,克服集体行动逻辑,使得规模增大带来的经济效应大于成本增加。

3.地方政府充当协同服务的催化剂

地方政府利用其影响力,促成合作社之间的联合。充分利用电视、报纸、电台、网络等媒介,加强舆论宣传引导,积极营造联合社的良好氛围。组织联合社参观、学习、借鉴,提高认识,为组建联合社做好思想准备。指导、帮助联合社完成注册代码证、开户许可证、税务登记证等一系列乎续的办理工作,新组建联合社的各种乎续齐全,按章办事,提高联合社的规范化水平,确保做到组建一家、规范一家”。利用大型供货会、洽谈会等机会,搭建联合社展示平台,帮助联合社收集外地合作社产品的供应信息,完善联合社的产品结构。给予联合社更大的优惠政策,放水养鱼,提高竟争力。

4.再塑农业生产社会化服务体系

联合社是农村经济发展后逐渐发育起来的、为农业生产提供服务的合作社联盟,是农业社会化服务体系的重要组成部分。高层政府根据农业经济发展环境的变化,改革包括体制内的公益性服务组织,引进多元市场主体参与市场竟争。利用市场机制鼓励公益性服务组织的服务创新,推进公益性服务组织与经营性服务组织、非经营性服务组织之间的联合服务,为一体化的合作社联合社创造条件。鼓励高校等科研机构与联合社技术对接。高层政府鼓励低层政府更多更好地培育各种适合当地经济社会需要的各种合作社,协调合作社之间的关系,形成农业生产社会化一体化服务体系,共同为农业生产提供完整服务。

5.给予联合社法律地位

农民专业合作社联合社是农民自下而上组成的合作社联盟,较之于农民专业合作社,其对农民的带动作用、市场竟争能力增强,在实践中发展速度迅猛,但同时也不可避免地带来一些矛盾和问题。但是,在现有法律体系中特别是农民专业合作社法中未曾有相关的规定,只是在相关报告中提及,这给联合社的规范发展带来I漳碍。修改和完善现行农民专业合作社法,给予联合社的发展一系列法律依据迫在眉睫。

参考文献:

[1]赵铁桥农民专业合作社法的形成与实践[J]经济研究参考,2008, ( 31)

[2][6]陈晓华农民专业合作社发展的重大问题与推进措施[J]青岛农业大学学报,2011, (08)

[3]李玉文农民专业合作社联合组织形式的比较与选择[J]社会科学家,2011, (09)

[4]卢现祥新制度经济学[M]武汉:武汉大学出版社,2003

[5]卢现祥,朱巧玲新制度经济学[M]北京:北京大学出版社,2010

[7]姚建洲江苏民星蚕业专业合作社联合社举行创立大会[J]中国茧丝绸交易市场,2010, (O1)

[8]杨瑞龙我国制度变迁方式转换的三阶段论—兼论地方政府的制度创新行为[J]经济研究,1998, (01)

[9]余梦秋,陈家泽固化农村集体经济组织成员权的理论思考[J]财经科学,2011, (11)

[10]杨瑞龙,杨其静阶梯式的渐进制度变迁模型—再论地方政府在我国制度变迁中的作用[J]经济研究,2000,(03)

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03