摘 要:20世纪50年代的农业合作化运动对于中国的经济和社会发展产生了深远的影响。在这一过程中,农业生产合作组织经历了从互助组到初级社再到高级社的历史演变,并最终异化为高度集体化的人民公社。考察这一时期我国的农业生产合作组织,一方面可以正确认识过去,另一方面也有利于从中汲取经验和教训,为推进新时期我国农业的生产合作提供启示。

关键词:农业生产合作组织;合作社;生产合作

一、20世纪50年代我国农业生产合作的组织形式及发展历程

20世纪50年代,我国农业生产合作组织经历了从农业生产互助组到初级农业生产合作社再到高级农业生产合作社的历史演变,并最终异化为了高度集体化性质的人民公社。

(一)农业生产互助组

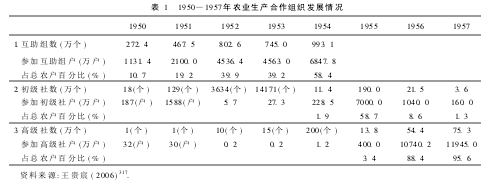

农业生产互助组一般由几户或十几户农民组成,组员在土地及其它生产资料私有以及个体独立经营的基础上,在劳动力、畜力、农具等方面开展换工互助。它是我国农业生产合作组织的萌芽形式,在新中国建立之前就有存在,主要是由于农民缺乏劳动力和耕畜等主要生产资料,故必须开展各种形式的生产互助(如换工、合伙、扎工)来维持正常生产。新中国的土地改革之后,农民拥有了土地等基本生产资料,农业生产逐渐恢复,农村出现了/中农化0趋势。部分富裕中农产生了/单干0思想,认为/单干0比互助更有利、更自由,因而不愿意/组织起来0.一些不具备独立生产条件的贫雇农多数也是为了通过互助合作的方式发展自己,等改善了生产条件后再行单干(周晓虹, 2005)。个体经济的积极性在逐渐攀升,而互助合作的积极性却有所衰减。正如陈伯达为起草第一个互助合作决议征询多方意见时,着名作家赵树理曾坦率地指出,/我们家乡的农民,现在还没有那么多的互助合作的积极性,有的只是个体生产的积极性0(杜虹, 1998)190.互助组织出现了涣散甚至解体的现象。在这一问题上,党内还由此产生了/要不要把互助组织提高一步0的激烈争论。争论的实质是:在小农占绝对优势的条件下,在工业用机器装备农业以前,能不能采取实际步骤以便逐渐实现农业集体化?能不能彻底消灭私有制的问题(王贵宸, 2006)219.结果是采纳了毛泽东的立即否定私有制并向集体化过渡的建议(薄一波,1991)194-202.1951年9月召开了全国第一次合作工作会议,形成了第一个互助合作决议,即中共中央5关于农业生产互助合作的决议(草案)6,并于1953年2月经中共中央讨论通过成为正式决议。5决议6归纳了农业生产互助合作的三种形式:简单的劳动互助的季节性的临时互助组;常年互助组;以土地入股为特点的农业生产合作杜,即土地合作社(杜虹, 1998)193.5决议6同时肯定了互助合作的作用,进而促进了农业生产互助组的发展。1950年全国共有互助组272. 4万个,到1954年增加到了993. 1万个;参加互助组的农户占总农户的比重从1950年的10. 7%上升到1954年的58. 4% (见表1)。

(二)初级农业生产合作社

初级农业生产合作社又叫土地合作社,简称初级社,其典型特点是在保留生产资料个体私有的条件下,土地入股,统一经营,按劳动和土地比例分红。其主要做法包括: (1)在组织方式上,社员将土地作价入股,交初级社统一经营;主要生产资料如耕畜、大型农具、运输工具等归社统一使用;社员参加社内集体劳动。(2)在盈余分配上,初级社的收入,扣除当年生产费用、税金、公积金和公益金外,余下部分作为社员的劳动报酬和土地等主要生产资料的报酬。(3)在分配方式上,劳动报酬根据按劳分配的原则,采取劳动工分的形式;土地等主要生产资料经民主评议后,付给本主适当的报酬;劳动报酬一般高于土地报酬。(4)在组织管理上,成立初级社管理委员会,下设生产小组,民主选举社长和副社长等。从上述内容也可以看出,初级社由于采取统一经营,并积累公共财产,实行按劳分配等,比互助组具有更多的社会主义因素。尽管如此,在毛泽东等人看来,/以土地入股为特点的农业生产合作社是走向社会主义农业的过渡形式0(高化民, 1999)。

从发展历程上看,初级农业生产合作社是在农业生产互助组的基础上发展而来的。1951年期间关于/要不要把互助组织提高一步0的争论中,赞成方(即山西省委)就已提出/必须在互助组织内部,扶植与增强新的因素,以逐步战胜农民自发的趋势,积极地稳健地提高农业生产互助组织,引导它走向更高级的一些形式0(杜虹, 1998)179,并开始在长治地区试办合作社,且初步确定了办社的原则、条件和具体办法。1951年12月,中共中央5关于农业生产互助合作的决议(草案)6发至各省,并由毛泽东起草通知,指示全党/把农业互助合作当作一件大事去做0(毛泽东, 1977)59.1951年底,全国已有129个初级社,入社农户1588户; 1953年底,初级社迅速发展到近1. 5万个,入社农户约27万户(见表1)。与此同时,农村工作部时任部长邓子恢很快发现,在初级社试办过程中存在着过/左0的急躁冒进倾向,主张并开始反冒进。然隔不久,毛泽东便批评/农村工作部纠正急躁冒进,总是一股风吹下去了,吹倒了一些不应该吹倒的农业生产合作社0(毛泽东, 1977)119-120.反冒进又迅速转变为批判反冒进。1953年12月,中共中央通过了5关于发展农业生产合作社的决议6,为进一步加快农业合作化步伐扫清了思想障碍。5决议6指出农民在生产合作上联合起来的具体道路是临时互助组)))常年互助组)))初级农业生产合作社)))高级农业生产合作社,同时也明确了农业合作化的重心应向农业生产合作社(即初级社)转移,进而进一步推进了农业生产合作社的发展(王贵宸, 2006)292-299.到1955年初,农业生产合作社发展到48万个,其中约有10万个是在1954年春就有的,其余30多万个是在1954年秋收前后才建立的。当然,从总体上看,截止到这一时期仍然是互助组占据基础地位(见表1)

(三)高级农业生产合作社

由于初级社仍保留了土地等生产资料的私有,故被认为是/半社会主义0性质的,要向/完全社会主义0的高级农业生产合作社转变。也就是说,要逐步用生产资料的劳动群众集体所有制代替生产资料的私人所有制。由此可见,高级社区别于初级社的一个显着特征是土地等主要生产资料集体公有。其中,社员的土地被无偿转为集体所有;大型农具、耕畜等主要生产资料则有偿或直接转为集体所有;社员的个人收入也只采取按劳分配,不再支付土地报酬和其它生产资料报酬。1956年6月30日,一届人大三次会议通过了5高级农业生产合作社示范章程6,详细规定了高级社的基本规范,用以指导农业合作化运动。

确切地说,农业生产合作社的大规模高级化是在1955年夏季开始的。在此之前,急躁冒进的倾向也并没有因为1953年的反冒进而得到彻底纠正,反而一再出现,主要表现为贪大求多,强制生产资料折价归公等,引起了农民的恐慌及不满情绪。1955年3月下旬,毛泽东听取了邓子恢等人的意见,提出了/停、缩、发0的三字方针,对合作化运动进行合理安排。然而,短短的两个多月,毛泽东对于农业合作化的态度又发生了转变,重点强调/发0字,同时批判邓子恢的思想/要用大炮轰0(薄一波, 1991)345.7月31日,毛泽东在5关于农业合作化问题6的报告中指出/新的社会主义群众运动的高潮就要到来0(毛泽东, 1977)168.10月4日,七届六中全会开幕,讨论了农业合作化问题,同时批判了合作化运动中的/小脚女人走路0、/右倾机会主义0等等。七届六中全会之后,农业合作化运动进入高潮。1955年12月,毛泽东在5中国农村社会主义高潮6一书的序言中写到/只需要1956年一个年头,就可以基本完成农业方面的半社会主义的合作化。再有三年到四年,或者1960年就可基本完成合作社由半社会主义到社会主义的转变0(毛泽东, 1977)222-223.1956年1月,毛泽东最终把高级社化的时间定为1959年,明确指出大约再有三年时间社会主义革命就可以在全国范围内基本完成。正是在不断批判右倾机会主义,不断加速升级的要求下,各地层层加码,使高级农业生产合作社的发展速度快上加快,可谓急风暴雨,有如大海怒涛,排山倒海般地前进(王贵宸, 2006)317.1955年底,全国共有初级社190万个,高级社13. 8万个,入社农户共7400万, 62. 7%以上的农户加入了合作社。1956年底,入社农户近12000万,占总农户数的97%,其中,高级社54. 4万个,入社农户占总农户数的88. 4%.1957年底,高级社高达75. 3万个,入社农户占总农户数的95. 6% (见表1)。至此,仅仅不到两年的时间,就基本实现了全国范围内的高级社化,而中国的农业也从合作化转变为集体化。

值得注意的是,高级社的建立是中国农业合作化与集体化的重要时间分界,从高级社起,中国农业的合作化已经异化为集体化运动,背离了合作的本来面目(傅晨, 2006)。而数月之后的/大跃进0,更是将高级社转变为了公有化程度更高的人民公社。经过/三级所有,以大队为基础0的调整,农业生产合作社又最终演变为人民公社的生产队。

二、对20世纪50年代我国农业生产合作组织发展的评析

重新翻阅这段尘封的历史,我们发现,在新中国的农村中广泛开展从互助组到合作社的农业生产互助合作具有一定的合理性。这一时期农业经济的发展状况在一定程度上也佐证了农业生产合作组织相对于小农生产的优越性。问题在于,在具体的发展过程(尤其是在高级社化的过程)中,存在着思想上、操作上的偏差和失误,从而产生了众多积弊,以至于至今一些农民都是谈/合作0而色变。

(一)发展农业生产合作组织的合理性

新中国成立之后,中国共产党在全社会范围内推行了土地制度改革,农民成为拥有土地等基本生产资料的自由生产者。然而,这种/汪洋大海般0分散的小农经济天然具有生产分散、生产资料缺乏、抵御自然灾害能力差等弱点,带有很大的脆弱性和自发性。一些农民或因缺少农具、牲畜,或因缺乏劳动力等,生产发展十分缓慢,甚至出现荒地、出租土地、卖地等现象。小农的两级分化趋势再次显露。同时,这种单家独户的小农经济占绝对优势的农业也无法满足国家工业化的需要。

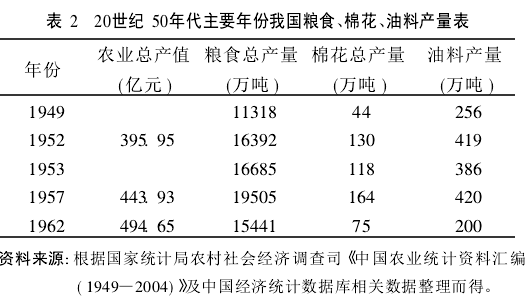

那么,在放任自由的资本主义解决方式不可行的情况下,要化解上述矛盾的唯一出路就是走社会主义的道路,实现农业生产的互助合作,发展农业生产合作组织。事实上,农业生产互助组一定程度上克服了小农生产的局限性,尽管它依旧是一家一户的小农生产。而农业生产合作社提升了农业生产互助合作的组织形式,进一步调整了生产关系,进而促进了农业生产的恢复与发展。1949)1952年的三年恢复时期,我国粮食总产量显着上升, 1952年底达16392万吨,比1949年增加5074万吨;棉花也比1949年增加86万吨,达130万吨。1953)1957年第一个五年计划时期,我国粮食总产量从16685万吨增加到19505万吨;棉花产量增加到164万吨;农业总产值达443. 95亿元(见表2)。可见,发展农业生产合作组织可以说是及时而且是适时的。

此外,就农业生产合作组织本身而言,从互助组到合作社的制度演变也具有内在的合理性。很显然,当农民决定参加互助组共同劳动时,许多现实的问题也随之产生了。比如,/下雨了,土地疏松易锄,我们该先锄谁家的地呢?你的骡子拉了我的车,我们该用什么比率来交换?0(韩丁, 1993),等等。

既然不可能将其解散而一了百了,那么互助组内部必然会出现统一使用土地等生产资料的需求和积极性。而当土地等生产资料一旦被统一使用,便牵涉到收益分配的问题。合并的土地及被使用的农具、耕畜等越多,获得收益自然就越多,这是理所应当的。但是时间一长,又会产生不公和不满。比如,一些社员依仗其拥有的大型农具或者强壮牲畜就可以获得较多的分红,甚至不劳而获,这实际上是一种/更为隐蔽的剥削0(韩丁, 1993)。为此,必须降低财产分红的比例而提高劳动工资收入以平衡社员的心理。

直至最后,由合作社合理作价将社员的主要生产资料收归集体所有。所以,就农业生产合作组织自身而言,从互助组到初级社再到高级社的制度演变是其自身发展的要求,具有诱致性变迁的特征。当然,考虑当时的社会背景,又难免带有强制的色彩。但无论如何,至少不会完全像一些学者所断言的,它是被那些革命的教条主义者所强加在农民身上的武断专横的理论公式,根本不根据农民实际经验,而强加在农民身上的。

(二)农业生产合作组织发展过程中存在的问题

1.盲目追求发展速度及规模,脱离生产力发展水平毛泽东在谈到合作社的发展时曾经指出要/韩信点兵,多多益善0,/不要见大的就不高兴0,不经互助组直接办社也可以试一试(毛泽东, 1977)116-118,同时批判邓子恢等人/小脚女人0走路,并不断压缩实现农业社会主义的时间。地方上也普遍存在着/宁多勿少,宁大勿小0的错误思想,/胡乱地多办社、办大社0(杜虹, 1998)210,工作过快、过急,形式简单划一,从而带来较大的负面影响。农业生产合作组织的超常规发展脱离了其正常的发展轨迹,也超越了当时的政治、经济等条件。

2.过分强调集体化和公有化程度,忽视农户的独立产权和经营自主权这主要体现在三个方面:一是急于取消私有制,将农民的土地等生产资料简单合并/归大堆0,一定程度上形成了对农民私有财产的强制剥夺;二是高级社取消了土地及其它生产资料的报酬,进一步剥夺了农民的财产收益权;三是合作社实行统一经营,集体劳动,剥夺了农民的经营自主权。其结果是,既没有显着提高生产效率,也没有实现真正的公平,倒是出现了表面上人人有份,但实际上人人没份的现象。

于是,一些地区出现了农民因/怕归公0而出卖和私宰牲畜,大量杀猪杀鸭、砍树的现象,甚至还发生了合作社垮台以及/退社风潮0(杜虹, 1998)210-217.

3.不尽合理的分配制度影响农民劳动积极性合作社实行按劳动工分(劳动日)平均分配,多劳多得,表面上具有一定的合理性,但背后却隐藏着极大的不公平:采取同工同酬,忽视劳动技能和强度的差异性;劳动工分在计量时也不易把握,由此导致了/干多干少一个样,干好干坏一个样0,于是,便出现了普遍性的集体/磨洋工0(王贵宸, 2006)338.此外,合作社在公积金和公益金的分配上应用一种具有共产主义精神的补充原则/按需分配0,正是/按需分配0这条补充原则导致了那些管理不当、领导不力的大队有时会犯绝对平均主义)))/吃大锅饭0的毛病(韩丁, 1993)。

4.违背了自愿原则,强制现象普遍存在50年代初期的农业合作化运动基本遵守了自愿原则。但是在农业合作化的高潮时期,由于高指标的数字摊派、层层加码,各地普遍存在着违反自愿的强迫命令现象。一些地区为发动农民入社,采取/熬夜0和/车轮战0的办法,甚至威胁、捆绑、打骂群众。而对于退社现象,也未能和平解决,主要借助残酷的政治批判和人身摧残来阻止社员退社。尤其是1957年开展的关于农业合作社等问题的/大辩论0,更是在基层形成了批判会或批斗会,辩论最终走样为整治社员的一种手段。所谓/入社自愿,退社自由0自然也就成为了空谈。

5.政治因素过多,忽视了合作社仅仅是一个经济组织,导致了合作社的政治化20世纪50年代合作社的发展更多地体现着政治意志。毛泽东甚至把农业合作化运动看作是一场思想和政治斗争。在合作化进程中,动不动/上纲上线0,大开批判之道。在强大的政治压力下,很容易忽视办社的经济条件。而作为经济组织的主体的农户,更是在强大的政治势力下显得微不足道。此外,高级社的经济权利几乎丧失,而更多的是政府的直接控制。与其说高级社是独立的商品生产经营者,还不如说是为政府提供农产品的车间(王贵宸, 2006)336.

三、启示

(一)合作化是发展社会主义农业的理性选择

可以想象,如果没有20世纪50年代那场轰轰烈烈的农业合作化运动,我们有可能还挣扎在小农经济的边缘,或者踏上了资本主义农业的发展轨迹。而50年代后期,主要是人民公社时期,集体化农业的失败,也证明了集体化的农业生产方式是不切实际的。反复的实践证明,惟有合作化,才是推进我国农业生产发展的理性选择。特别是在现阶段,农业生产经营以家庭为主体,小生产与大市场的矛盾仍然存在且日益突出,更加要将农民组织起来,围绕产前、产中和产后,开展多种形式的合作。

(二)发展农业生产合作须坚持农民家庭经营为基础

50年代农业生产合作组织的发展,忽视农户个体经营的积极性,剥夺农民的经营自主权而统一经营,其消极作用是显而易见的。而家庭联产承包责任制的实施,将原来的集体所有、统一经营转变为了农民家庭经营,重新赋予了农民独立经营的市场主体地位。正是这一转变,调动了农民的生产积极性。

事实证明,农民家庭经营是符合当前我国农业生产的特点的,应长久坚持。发展农业生产合作必须以农民家庭经营为基础,保证农户的经营自主权。与此同时,应当在坚持农民家庭经营的基础上,循序渐进地引导和推动农民进行生产合作,尽快建立农业家庭经营制度与农业合作制度相融合的农业制度与组织体系。

(三)明晰产权,合理安排生产分工及收益分配

在推进农业生产合作的过程中,首先应充分尊重并保障农民的私有产权,绝不能借机侵犯农民的土地或者其它私有财产,剥夺农民的权益。正如邓子恢曾指出的我国在农业合作化问题上的最大最核心的问题就是剥夺农民(王贵宸, 2006)284.所以,发展农业的生产合作必须确认和保护农民的权益。此外,分工与分配不合理也是制约生产合作发展的关键因素,因此,需在开展农业生产合作的过程中构建合理的生产分工体系及收益分配制度,在鼓励农户积极参与的同时,应确保其享有合理的收益。也就是说,要让参与的农户得到看得见的实惠。(四)坚持自愿互利基本原则发展农业生产合作组织,应当遵循合作经济组织通行的自愿、互利等基本原则,自主经营,自负盈亏。尤其在组织生产合作时,农民应享有完全的自主权。换句话说,应当是在承认并保障农民财产所有权及经营自主权的基础上由农民自愿选择合作。同时,农民也应当享有自由的退出权。违背了上述原则,也就背离了真正意义上的合作经济组织,也只有在这一原则下,合作组织才能健康发展。

(五)按规律办事,减少政府的行政干预组织

农民的生产合作,必须注重生产力发展水平以及农业生产和农村经济发展的基本规律等,政府切不可强迫命令、盲目推进,而应当给予合理的引导及必要的扶持,包括加强农业合作组织相关知识的宣传及普及、加大政策扶持力度、积极创建有益于合作组织发展的外部环境等。需要注意的是,扶持并不等于深度介入,它应当坚持/引导不领导,扶持不干预0的基本原则(张朝兵, 2006),充分尊重农民的意愿,坚持/民办、民管、民受益0的方针和国家帮助的原则(黄兆康, 2003)。

参考文献:

薄一波。 1991.若干重大决策与事件回顾(上卷)[M].北京:中共中央党校出版社: 194-202、345.

杜虹。 1998. 20世纪中国农民问题[M].北京:中国社会出版社: 179、190、193、210-217.

傅晨。 2006.中国农村合作经济:组织形式与制度变迁[M].北京:中国经济出版社: 98.

高化民。 1999.农业合作化运动始末[M].北京:中国青年出版社: 46.

韩丁。 1993.回首农业合作社:5深翻6中文版序[EB/OL].国学网中国经济史论坛。 http: //economy. guoxue. com /article. php? art-icleid=9695.

黄兆康。 2004.农业合作社事业的历史经验与启示[J].党史研究与教学(2)。

毛泽东。 1977.毛泽东选集(第五卷)[M].北京:人民出版社: 59、116-118、119-120、168、222-223.

王贵宸。 2006.中国农村合作经济史[M].太原:山西经济出版社: 219、284、292-299、317、336、338.

张朝兵。 2006.我国农民合作经济组织的发展历程及其启示[J].安徽农业科学, 34(12)。

周晓虹。 2005. 1951)1958:中国农业集体化的动力:国家与社会关系视野下的社会动员[EB/OL].当代文化研究网。 http: //www.

cul-studies. com /Article/sixiang/200506. htm.l

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03