【摘要】 随着农村劳动力转移加速,农民的粮食生产经营方式正发生转变。有关粮食生产演变原因的传统解释似乎无法很好地解释这一种情况:同为长三角地区的发达省份——江浙两省经济发展水平相似,并具有相似的劳动力转移背景,但在粮食生产演变上却相异。研究表明,浙江多丘陵山区的地形特征限制了机械的发展,导致机械对劳动力替代弹性较小。农户是理性的,基于劳动力机会成本的考虑及无法改造自然的情况下,处于丘陵、山地的农户在耕地经营方式上将可能由粮食改种经济作物,或维持仅以满足口粮为目的的低效率粮食种植,或直接撂荒,最终导致浙江粮食播种面积锐减。进一步得出结论,随着地区经济发展差距不断扩大,并不是所有经济发达地区的粮食生产都将加剧萎缩,对于自然地理条件适宜、人均耕地资源丰富的发达地区,粮食生产受到经济发展冲击的强度会被削弱。

【关键词】 资源禀赋; 要素替代; 生产经营方式; 粮食; 地区经济发展水平;

一、引言

城市化、工业化导致农村劳动力的产业转移和地区流动加速,农民非农收入与种粮收入差距扩大,使得农民的粮食生产行为受到影响(陆文聪等,2008;顾莉丽等,2011)。一般来说,经济相对发达地区,农民从事粮食生产的劳动力机会成本较大,种粮积极性降低,从而使得粮食生产规模缩减。可是,以江苏、浙江粮食生产为例,同为长三角地区的发达省份,两省经济发展水平相似,同时具有相似的劳动力转移背景,但是在粮食生产演变过程上却相异。改革开放至今,江苏粮食产量呈现短期回落、总体较平稳的态势,而浙江粮食产量呈现逐年下降并在近年加速下降的趋势。为何会有这样的演变差异?

学者们在致力于研究粮食生产演变影响因素中得到,粮食生产演变的直接原因是粮食单产、人均粮食产量、粮食贡献度(马永欢等,2008;张利国,2013)等因素的变化。间接原因从宏观层面上分析,是城镇化、工业化、市场化背景下的粮食生产与经济发展之间的矛盾关系(高帆,2005),以及耕地、气候等自然资源禀赋等基础性因素变化(周力等,2011);从微观层面上是生产技术条件、农户收入结构、粮食比较效益、要素边际报酬、人力资本机会成本等因素的变化诱发农户粮食生产行为发生改变(Lee等, 2002;薛宇峰,2008;黄季馄,2012;于晓华等,2012)。但是,这些原因似乎无法有力解释江浙粮食生产的演变差异现象。粮食产量由单产与播种面积决定,从改革开放至今的统计数据上观察,江浙两省单产数值相似,因此两省粮食产量演变差异的要因是播种面积变化的不同。那么,两省粮食播种面积演变规律为何相异?从传统的解释因素-农作物种植结构调整上看,该因素可以解释江苏省粮食播种面积变化,却不足以解释浙江省粮食播种面积的变化。那么,还有什么关键因素导致浙江的播种面积锐减?本文试图从要素配置角度探讨。

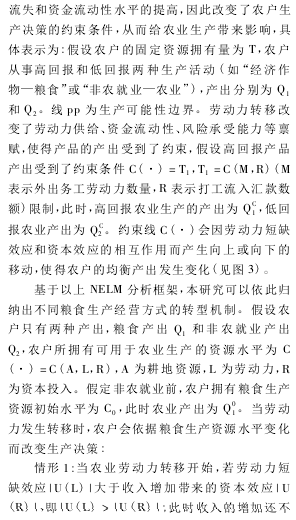

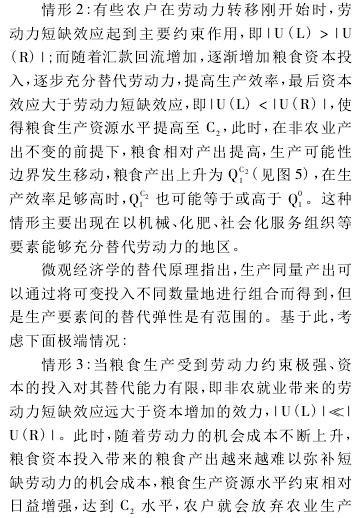

劳动力流动的新经济学(the New Economics of Labor Migration,简称NELM) ( Stark等,1985 ; Stark1991)理论阐述了一个观点:外出务工既带来了家庭人力资本的流失,也通过汇款的流入实现了农户资金流动性水平的提高,通过改变农户生产决策的约束条件而给农业生产带来复杂的影响。这个观点反映在农业生产要素投入上,即是在劳动力转移之后,往往农户将增加的收入通过资本要素(化肥、机械等)投入到农业生产中对劳动力进行替代,以弥补劳动力短缺造成的损失,即劳动力短缺效应与资本增加效应相互作用推动不同的生产决策。倘若收入增加带来的资本增加效应超过劳动力短缺效应,就会对农业生产造成有利影响。基于此,本研究进一步认为,劳动力短缺效应与资本效应的相互作用主要表现在资本对劳动力的替代弹性上,其替代弹性将会受到地理因素的限制,进而影响农户粮食生产经营决策。因此,本研究提出以下假说:由于资源禀赋不同催生的要素替代弹性的差异是江浙粮食生产经营方式演变差异的重要原因之一。

基于此,本研究以NELM理论为基础,利用《江苏统计年鉴》、《浙江统计年鉴》、《改革开放三十年农业统计资料汇编1978-2007》中江浙两省粮食生产相关数据,从要素替代弹性角度探讨其对粮食生产经营方式演变的影响。

二、江浙农户粮食生产决策差异原因:单产抑或规模

(一)改革开放以来江浙两者粮食生产演变趋势

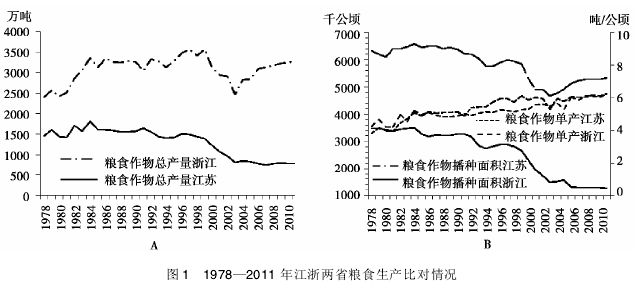

改革开放以来,江苏粮食作物总产量呈现总体上升、局部波动的趋势。可以分为三个阶段:第一阶段,1978-1999年粮食产量逐年上升,从2400. 65万吨增至3559. 03万吨,涨幅32. 55%,并在1983-1999年稳定于3000一3500万吨;粮食作物播种面积在1978-1990年基本维持在6300—6500千公顷,1990年后缓慢下降至1999年的5838. 52千公顷;粮食单产从1978-1999年从3. 8040吨/公顷增至6. 1062吨/公顷,涨幅60.5 %.也就是说,1978-1999年,虽然江苏粮食播种面积缓慢下降,但粮食单产得到快速提高,维持了粮食产量短期快速提高与随后的长期稳定。第二阶段,1999-2003年粮食总产量从3559. 03万吨减至2471. 85万吨,降幅30. 54%;在此期间,粮食播种面积急剧减少,减幅达20. 06 %;粮食单产减幅达13. 12%.因此,1999-2003年,粮食播种面积与粮食单产的减少共同解释了江苏粮食产量的锐减,尤其是粮食播种面积急速下降。第三阶段,2003-2011年粮食产量出现缓慢回升、稳步增长,从2003年2471. 85万吨上升至2011年3307. 76万吨,增幅33. 82%.在此期间,粮食播种面积与粮食单产分别提高14. 16%和17. 22%.因而,半良食播种面积与单产水平的不同程度提高共同促进了此阶段江苏粮食产量的增加。

浙江粮食产量呈现总体下降趋势。可以将此过程分为两个阶段:第一阶段,1978-1996年粮食产量维持在1500万吨上下;粮食播种面积从1978年的3472. 2千公顷逐年缓慢降至1996年的2877. 17千公顷,降幅17. 14%;粮食单产由4. 2256吨/公顷增至5. 2717吨/公顷,增幅24. 76%.因此,1978-19%年浙江粮食产量的稳定是依赖于粮食单产的提高。第二阶段,1996-2011年,浙江粮食总产量快速下降,由1516. 77万吨降至781. 60万吨,降幅达48. 47 %,尤其1999-2003年年均降幅12. 68%;粮食播种面积由2877. 17千公顷降至1254. 13千公顷,降幅56. 41 %;而粮食单产则保持与1996年前相似斜率逐年增加,15年间增幅18. 22%.可知,1996-2011年浙江粮食急剧减少主要归因于粮食播种面积的快速下降。

(二)粮食播种面积是两地粮食生产演变差异的要因

同时观察两省产量、单产、播种面积变化趋势可以得出,从粮食产量上看,浙江粮食产量总体低于江苏;在变化趋势上,江苏呈现局部波动总体上升的变化趋势,而浙江呈现逐年下降并在近年加速下降的趋势。从粮食单产水平上看,江浙两省粮食单产水平接近,且皆呈现总体逐年缓慢上升的趋势。从粮食播种面积上看,两省出现较大差异,江苏粮食播种面积总体高于浙江;在变化趋势上,江苏粮食播种面积虽总体下降,但下降幅度小并在近年有回升趋势,而浙江则是呈现粮食播种面积连年下降并在近年加剧下降的态势,与其粮食产量下降呈相同趋势。可以判断,江苏与浙江粮食产量变化差异的主要原因是播种面积的差距。那么,为何浙江粮食播种面积会下降如此快?

三、粮食生产规模下降原因:产品替代抑或要素替代

(一)工业和城镇建设用地挤占不是浙江粮食播种面积锐减的要因

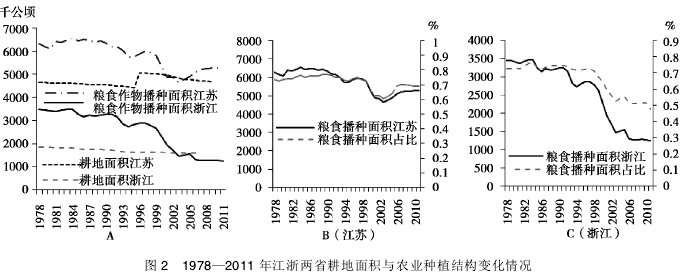

在市场化、国际化、工业化和城镇化快速推进的区域,粮田转为工业和城镇建设用地,使得粮食种植面积锐减(顾莉丽,2011)。江浙两省正处于经济发达的长三角地区,很有可能存在工业和城镇建设用地挤占粮食种植地的情况。但观察两省耕地面积数据(图2(A))可以看出,江苏耕地面积从1978年4660. 49千公顷小幅下降至1995年4448. 31千公顷后,1996年升至5061千公顷,此后缓慢下降至2009年4688. 06千公顷,呈现总体平稳的态势;浙江耕地面积从1978年1838千公顷缓慢下降至2007年1597. 34千公顷,降幅13. 9%,而浙江粮食播种面积此间降幅达63. 87%.可知,工业化、城镇化在用地上对粮食生产影响有限。因此,耕地面积变动不是浙江粮食播种面积锐减的主要原因。

(二)农业种植结构改变亦不是浙江粮食播种面积锐减的唯一要因

学者们普遍认为农作物种植结构调整是粮食播种面积变化的主要原因(王大伟等,2005;李裕瑞等,2008),粮食作物收益大大低于经济作物,不可避免地出现“粮经争地”现象,尤其是在生产条件较好的南方。那么,农业种植结构的改变是否是浙江粮食播种面积锐减的原因?观察江浙两省粮食播种面积在农作物总播种面积占比(后简称粮食作物占比)(图2(B)、图2(C)),两省的该数值在1996年前呈现极其相似变化趋势,1996年后两省差距逐渐加大,江苏下降到2003年60. 66%后持续回升到2011年69. 41 %,而浙江粮食作物占比呈加速下降,从1997年72. 84%降至2011年47. 46 %降幅34. 84 %,尤其是2001-2003年粮食作物占比年均减幅达6. 84%,这可能与2001年浙江实行粮食市场化改革有关,粮食市场的放开、保护价收购余粮的取消,使农户种粮积极性受挫,使得浙江进一步加快农业种植结构调整,粮食生产格局发生改变。

进一步分别考察两省的粮食播种面积与粮食作物占比的变化趋势(图2(B)、图2 (C))可以发现,江苏粮食播种面积变化规律与粮食作物占比变化规律相吻合,这一定程度上可表明江苏粮食播种面积变化中农作物种植结构调整的影响很大。但对于浙江省,粮食播种面积变化规律与粮食作物占比变化规律并不相似,1999年开始,粮食播种面积下降速度明显快于粮食作物占比下降速度,可见,农作物种植结构调整并不能很好地解释浙江粮食播种面积的大幅度下降,这一点在下节的定量分析中能得到更加清晰的解释。

(三)季节性体耕导致的复种指数下降是浙江粮食播种面积锐减的另一要因

既然非农建设用地和农户退耕导致的耕地资源减少不是浙江粮食播种面积锐减的主要原因,农业生产结构调整也不能非常好地解释浙江粮食面积的剧烈下降,那么还有什么重要的原因致使浙江粮食播种面积锐减呢?浙江之前用于种植粮食的耕地究竟转作了什么用途?为此,本文进一步详细分析了2001-2011年期间江苏和浙江耕地资源、播种面积和农作物结构的变化和差异,并进行了因素量化分解。分析发现,除了结构调整,季节性体耕导致的复种指数下降是浙江粮食播种面积锐减的另一个主要原因。

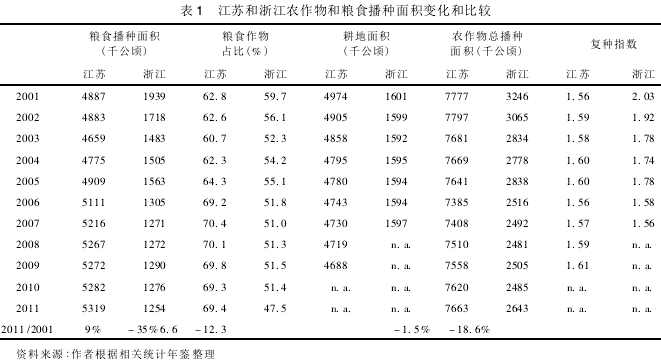

由表1数据可见,2001-2011年浙江粮食播种面积减少了68. 5万公顷。虽然同期耕地面积只是略有下降,但由于复种指数较大幅度下降导致农作物总播种面积有较大幅度下降,加上耕地从粮食作物转向经济作物,导致粮食播种面积下降了35 %.为量化2001-2011年耕地减少、农业结构调整和复种指数下降三因素对粮食播种面积下降的影响,下文对三因素的贡献给予定量分解。首先看耕地减少的贡献,从2001-2011年,浙江耕地基本保持稳定,根据趋势假设2011年浙江耕地面积为159万公顷,即相对2001年减少0. 95万公顷,依据2001年的复种指数和粮食面积占比,减少上述耕地相当于减少农作物播种面积 1. 9万公顷和粮食播种面积1. 1万公顷,占期间浙江实际减少的粮食播种面积的1.7%.其次看结构调整的贡献,这一期间浙江粮食播种面积占比下降了12.3 %可见,因种植结构调整粮食种植面积减少了(2011年农作物播种面积乘以结构变化幅度)32. 5万公顷,也就是说浙江粮食播种面积实际下降的47. 4%是由结构调整贡献。最后看复种指数下降的贡献,根据假设的2011年耕地面积和实际的农作物播种面积,假设2011年浙江复种指数为1.66比2001年降低了0. 37,纯粹因复种指数下降导致粮食播种面积下降34. 9万公顷,占粮食播种面积实际下降量的50.9% 。

综上可见,浙江近10年粮食播种面积锐减最主要原因是复种指数下降导致农作物总的播种面积下降,其次是农业经济结构调整,耕地从粮食转向经济作物。复种指数下降意味着农户从原来的一年三季改为两季,或一年两季改为一季。这种季节性的体耕安排显然与劳动力紧缺和劳动力机会成本的上升密切相关。但在目前无论种植粮食作物还是经济作物都能有一定盈利的基础上,体耕似乎是不理性的行为。理论上讲,劳动力的短缺和成本上升可以用机械替代来应对。事实上,在经济同样发达、劳动力紧缺和成本上升的江苏省,同一时期耕地复种指数不仅没有下降,甚至还略有上升。那为什么在经济发达的浙江地区,农户却选择不同的生产经营方式,大量选择季节性休耕?

四、要素替代问题:生产要素供给潜力抑或资源要素约束

(一)生产要素供给潜力不是两省粮食生产经营方式转型相异的要因

粮食生产与耕地、劳动力、资本、技术等粮食生产资源要素的投入和配置密切相关,在受到工业化、城镇化的冲击后,以劳动力为首的生产要素不断逃离粮食生产使得农户粮食经营行为发生了重大变化。劳动力流动的新经济学(Stark等,1985 ;Stark,1991)指出,劳动力转移将对农户生产行为带来两方面的影响:一是家庭劳动力的缺失,二是带来汇款增加,即收入的增加(Zimmerer,1993 ;Rigg,2006),二者分别对农业生产可能产生正面或负面的影响。家庭劳动的缺失会促使农户采用节约劳动力战略,也使得传统的劳动力互惠活动减少(Brown,1987),引起农业生产非集约化及抛弃土地的可能(Rudel等,2005 ; Zimmerer,1993 )。收入的增加可能会使非农就业直接对农业生产进行替代,导致农业活动减少(Reichert,1981);也可能通过收入的增加来提高农户的总体福利,对农业风险冲击起到缓冲作用(Stark等,1985 ; Ellis ,2000 ),还可能通过增加农业资本投入而助力于农业生产(Hull,2007 )。

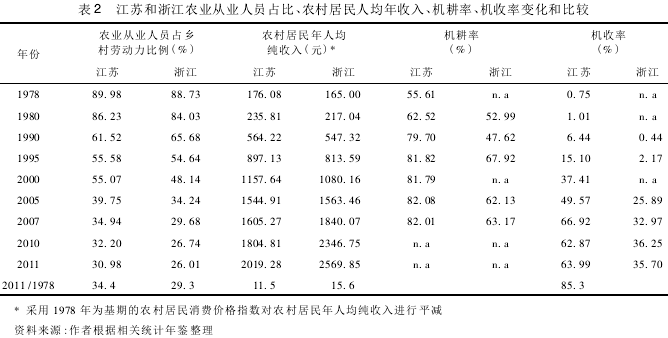

基于此理论,那么是否生产要素劳动力与资本的供给潜力在两省间存在差距?观察江浙两省劳动力转移现象及农户收入情况,江浙两省在劳动力转移比例及趋势上表示出相似的特征(见表2) 。1978-2011年两省农村劳动力同样出现快速转移,江浙两省农业从业人员比例(农业从业人员占乡村劳动力比例)分别从1978年的89. 98% ,88. 73%下降至2011年30. 98 % ,26. 01 %.从转移趋势来看两省乡村劳动力转移趋势相同,浙江在1994年后转移速度略快于江苏。同样,江浙两省农村居民人均年收入在数量及趋势上也表示出相似的特征(见图5 ) 0 1978-2011年江苏农村居民人均年收入从176元上涨至10805元;浙江农村居民人均年收入从165元上涨至13071元。在变化趋势上均表示为逐年快速增长,浙江省在2002年之后增长略快于江苏省,并且差距逐年拉大。但总体上来看,两省农村居民收入水平相差不大,可认为具有相似的收入水平。因此,江浙粮食生产的劳动力要素短缺程度与资本提供能力是相类似的。可见,不是两省粮食生产经营方式相异的主要原因。

(二)资源要素约束下要素替代弹性差异是两省粮食生产经营方式转型相异的要因

江浙粮食生产经营方式差异是如何形成的?首先要先厘清粮食生产经营不同方式形成的机理。从农业投入角度看,在劳动力转移之后,农户往往将增加的收入通过资本要素(化肥、机械等)投入到农业生产中对劳动力进行替代,以弥补劳动力短缺造成的损失,提高农业生产力,进而保证农业产出。收入增加带来的资本增加效应可能超过劳动力短缺效应对农业生产造成有利影响(Lucas1987;Dustmann等,2001;Black等,2003;Konseiga,2007);收入增加带来资本增加效应也可能无法弥补劳动力短缺效应,对农业生产带来消极影响(Rozelle等,1999);或者,也可能二者相持平,对农业生产影响有限(Durand等,1996 ; Taylor等,1996;Brauw等,2003),再或者,二者相互关系处于变化状态(Mendola,2008 )。因此,非农就业对农业产生的影响是多维度的,通过劳动力短缺造成的生产限制和资本的增加造成的生产机会两方面相互作用并进行微妙的适应,对农业生产产生不同的影响(Clark L. ,2009 )。

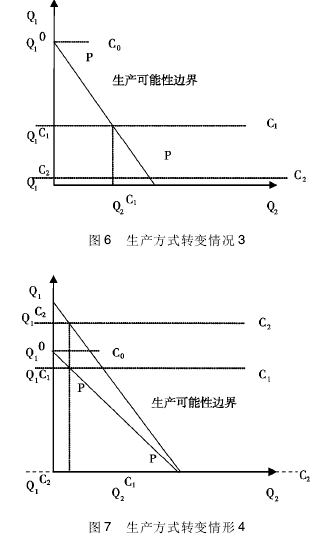

1.粮食生产经营方式转型的形成机理。

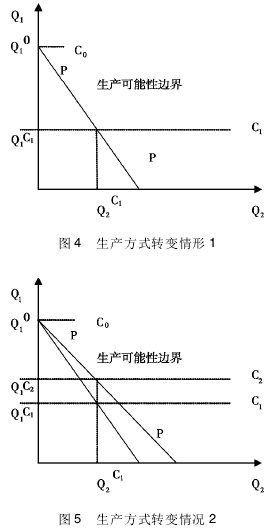

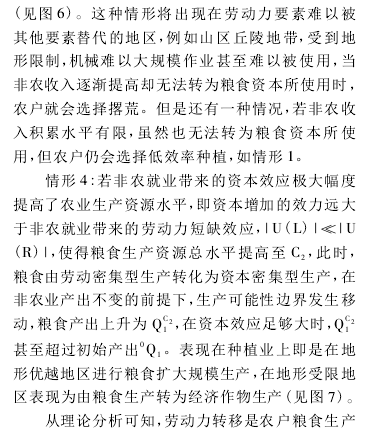

HELM理论在分析劳动力转移下农业生产变化时假定发展中国家农村劳动力市场、资本市场及风险市场发育不完善,使得农户生产会面临资金流动和风险的双重约束。非农就业带来家庭人力资本的

经营方式转型的主要推力,劳动力短缺效应和收入增加的资本效应,二者相互作用推动不同的生产决策,劳动力短缺效应与资本效应的相互作用主要表现在资本对劳动力的替代弹性上,但其替代弹性将会受到经济因素、地理因素的限制。而江浙两省的经济因素相似,地理因素差异较大,因此,两省的粮食生产经营的差异可能会表现在受地理因素影响的资本对劳动的替代弹性上。

2.地理资源禀赋差异决定两省粮食生产资本对劳动力要素替代弹性差异。从地形特征上看,江苏是全国地势最低的省份,绝大部分地区在海拔50米以下,平原面积达7万平方公里,占全省面积70%以上,由苏南平原、苏中江淮平原、苏北黄淮平原组成,低山丘陵仅占全省总面积14.3 %。因此,地势低平、河湖较多,平原、水面占比大成为江苏的显著地理特征。浙江虽与江苏接壤,当地形特征却有天壤之别。浙江平原和盆地仅占全省陆地面积23. 2%,山地和丘陵占比达70. 4%.地势自西南向东北呈阶梯状倾斜,平原主要分布在浙北。因此,江浙两省存在地理上的明显差异,江苏以平原为主,浙江以山地丘陵为特征。

相对于平原地区,丘陵山地对农业生产的约束体现在两点:第一是耕地空间的约束。丘陵山地耕地的空间分布有其自有特征,由于山体、河流、沟壑、非耕用地的阻隔、抬升、充斥等,耕地空间分布会出现块多、面小、分散等特点,这会严重影响耕地资源潜力和生产利用效率(杨庆华等,2005)。第二是机械设备作业效率约束。丘陵山地所具有的地理条件复杂、土地相对不集中、农业基础设施薄弱等因素使得农机作业难以推广,应用于平原地区的农机设备从功能上来说大部分无法适应丘陵山地的实际需求,尤其是大型农业机械。因此,理论上,浙江在耕地利用效率及机械要素使用上会因受到地形因素限制而不如江苏。

3.机械要素对劳动力替代弹性差异是江浙粮食经营方式相异的要因。基于前文粮食生产经营方式转变的理论分析,浙江粮食生产与情形3状况相符,即机械要素由于受到资源约束而对劳动力替代弹性小,当劳动力机会成本持续上升时,替代弹J险偏小带来的资本效应难以弥补劳动力短缺效应现象愈加明显。

观察两省机耕率、机收率的变化趋势,江苏机耕率由1980年的62. 52%上升到2007年的82. 01 %涨幅31. 17%,浙江从1980年的52. 99%上升至2007年的63. 17%涨幅19. 21 %;江苏机收率从1980年的0. 92%上升至2011年的63. 99%,浙江从1980年的0. 16%上升至2011年的35. 7%.也就是说,江苏的机耕与机收总体水平高于浙江,这也再次说明从总体水平上江苏呈现比浙江更高的农机作业能力。将两省机耕率、机收率分别与农业劳动力占比变化趋势(表2)。可以发现,在两省的劳动力转移比例及其变化趋势相似的情况下,江苏的机耕率与机收率总体水平及变化斜率要高于浙江,说明在机械对劳动力要素的总的替代能力上江苏要高于浙江,即江苏的机械对劳动力替代弹性要大于浙江。

此外,观察农业从业劳动力人均耕地面积(见图13)可以发现,浙江受自然资源禀赋限制,先天面临人多地少的情况。随着劳动力转移加剧,资本替代劳动频繁,江苏和浙江农业“过密化”现象得到缓解,但是江苏缓解程度高于浙江,浙江的农业“过密化”现象并没有随着人口转移大幅度减少而出现较大程度的缓解。这也进一步验证,相对于江苏,浙江的劳动力要素更难以被替代,尤其是农业机械受到地形限制,发展水平有限,使得机械对劳动替代能力小,这将迫使部分农户考虑劳动机会成本,采取季节性休耕降低复种的生产经营方式。

五、结论

在农村劳动力的产业转移和地区流动加速的背景下,农民的粮食生产经营方式发生转变,传统的经营方式被打破,形成撂荒、半工半农、规模经营等各种生产方式并存的局面。对于粮食生产演变原因的解释,学者们己经给出丰富的答案,但是这些解释结果仍无法很好地解释这一种情况:同为长三角地区的发达省份,江浙两省经济发展水平相似,同时具有相似的劳动力转移背景,但在粮食生产演变上却相异。

本文基于HELM理论,结合统计数据分析得到如下结论:劳动力转移是农户粮食生产经营方式转型的主要推力,劳动力短缺效应和资本增加效应相互作用推动不同的粮食生产经营方式。劳动力短缺效应与资本增加效应的相互作用主要表现在资本对劳动力的替代弹性上,而该替代弹性又会受到经济因素、地理因素的限制。江浙两省机械对劳动力替代弹性的差异正是影响粮食经营方式的重要原因,浙江多丘陵山区的地形特征使得机械发展能力受限,机械对劳动力替代弹性较小,农户基于劳动机会成本考虑及对自然改造无能为力情况下,处于丘陵地区和山区的农户或者选择调整生产结构,从原来种植粮食作物改为种植经济作物,或者改变农业生产经营方式,减少耕地的复种程度,实施节性体耕,最终导致浙江粮食播种面积锐减。相反,在粮食主产县多平原的江苏省,机械对劳动的替代弹性较大,机械化水平的不断提高阻止了复种指数和农作物播种面积的下降,稳定了粮食生产面积。

随着地区经济发展差距的不断扩大,并不是所有经济发达地区的粮食生产都将加剧萎缩,对于自然地理条件适宜、人均耕地资源丰富的发达地区,粮食生产受到经济发展冲击的强度会削弱;对于资源禀赋条件差、人均耕地资源稀缺的发达地区,粮食生产受到经济发展冲击后萎缩现象会愈加明显。

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03