编者按

7月28日~29日,世界马铃薯大会在北京开幕,中国国际薯业博览会、中国马铃薯大会、马铃薯主食产品及产业开发国际研讨会也于同期举行,是历届规模最大的一次薯业盛会。马铃薯主食产品及产业开发成为现场的热门话题,消费上的变化会给生产带来哪些不同?存在哪些优势?面临什么困难?发展前景如何?我们带您一同走进现场。

换个样子种土豆

——来自 2015北京世界马铃薯大会见闻

既有马铃薯馒头、面条、面包、煎饼等主食产品,又有奶茶、薯条、冰淇淋、生榨紫马铃薯汁等让人“脑洞大开”的零食小吃,既有白色、粉色、紫色等不同颜色、不同个头的马铃薯块茎,也有马铃薯醋、饮料、速食热干面等不同形态、不同品牌的深加工品……7月28日至29日,北京延庆,中国国际薯业博览会现场,来自11个国家和地区的196家参展企业,带来了上百个品种的薯类、薯类加工食品以及相关的植保、水肥、农机等产品。

从种薯到加工的相关企业都在摩拳擦掌,马铃薯主食开发真的来了。

换思路:从副食到主食,打开市场之门

炒土豆丝,炖土豆块,烤洋芋蛋蛋,长期以来,我国马铃薯的消费方式主要是鲜食菜用,鲜食消费量占总消费量的65%。

由于消费方式单一,尽管我国已经跃居马铃薯生产和消费第一大国,种植面积和产量均占世界的1/4左右,但人均年消费量只有41.2公斤,仅相当于俄罗斯人均消费水平的37%、德国的58.3%、美国的74.1%。

“马铃薯产业近10年来得到持续发展,但种植面积和总产量长时间维持在8000万亩、9000万吨左右徘徊,一直没有找到实现产业跨越发展的着力点。”农业部食物与营养发展发展研究所所长王小虎认为,产业发展的主要瓶颈是消费的增长空间有限,“无论是鲜食菜用、淀粉加工、饲料原料还是薯泥、薯片等休闲产品消费,只是结构内部的此消彼长,不能为马铃薯消费创造新的增长空间。”

生产快速发展,消费空间有限,两者“碰头”的结果就是价格大起大落。2011~2013年马铃薯价格从最低位跃升到高位后,2014年多数产区价格低迷,价格的震荡导致农民种植收益不稳,积极性受挫。

从副食消费到主食消费,发展思路的转变就像是阿里巴巴的“芝麻开门”,将使马铃薯发展空间大幅拓宽。据估算,我国每年主食消费谷物约1.5亿吨,如果马铃薯能占到主食消费的1/10,每年能新增上亿吨鲜薯消费,与目前每年总产量相当。

换品种:从品种到产品,创新价值链条

博览会期间,中国国家名厨烹饪文化中心副秘书长鄢长武在主食厨房里向来宾展示马铃薯主食化的N种可能。“包子、饺子、挂面、面包、煎饼等家常主食都可以做,制作起来也不需要特殊工艺。”他向记者介绍说,马铃薯有“地下苹果”之称,富含维生素、蛋白质和膳食纤维,添加到面粉中可使传统主食营养更全面、更丰富。

主食开发的大门正在缓缓打开,但如果你以为是土豆就可以做成馒头、面条,还是有些过于乐观了——并不是所有马铃薯品种都可以做成主食,当然烤个土豆吃就算了。做成主食,第一个步骤是将马铃薯加工成全粉。

“全粉对马铃薯品种的要求比较严格,虽然所有马铃薯都可以做成全粉,但在色泽、口感上会有较大差别。”内蒙古乌兰察布市农牧局副局长刘永祥介绍,目前制作全粉的“大西洋”、“夏波蒂”都是从国外引进的品种。

“主食开发战略为马铃薯产业带来了前所未有的巨大利好,但同时也面临着巨大挑战。第一个挑战就是品种缺乏。”中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员李广存认为,不同主食产品对马铃薯品种的要求不同,比如制作馒头、面条需要延展性高的品种,而制作米粉则不然,因此推进马铃薯主食产品及产业开发,培育出更多不同生态类型的、适宜不同主食产品加工的专用品种是关键。

据了解,在调查国内22个主栽品种主食开发性状的基础上,中国农科院加工所已经筛选出了“青薯9号”、“一点红”等适宜加工馒头的专用品种。而业已建立的国家级马铃薯种质资源库中近2000份种质,将为选育主食加工专用品种提供丰富的遗传资源。

换技术:从1吨到2吨,全程机械作业

主食开发产品及产业开发已经影响到马铃薯农场主的选择。“今年内蒙古加工专用品种的面积增加很快。”中国马铃薯农场主联盟秘书长曹春梅告诉记者,“就连很多以前没有听说过的农药企业、化肥企业也都进入马铃薯产业淘金。”

东方艾格投资顾问徐锐钊认为,以种植大户、家庭农场、农业合作社为代表的“新农人”将是未来薯业产业的核心主体。“不同于传统农民,他们由于经营规模更大,对土地、资本、技术等要素的依赖性更高,对农业社会化服务的需求更为迫切。”他说。

在博览会现场,一支粉色T恤上印着“中国马铃薯农场主联盟”字样的队伍引人注目。这次博览会,中薯联组织了60多位会员前来参会。据了解,联盟成员来自内蒙古、甘肃、河北、陕西等马铃薯主产区,都是面积在1000亩以上的规模化马铃薯种植者。

“从整地、播种、撒肥、起垄、打药到收获,规模种植户基本实现了全程机械化,机械化对单产水平提高作用很大,水地亩产均在2吨以上。”曹春梅告诉记者,一些实力雄厚的企业已经采用了联合收获机,但对大多数农场主来说,一台格立莫联合收获机550万元,加上对土壤要求高,接受起来有难度,他们希望国产收获机械加快研究,尽快突破破损率高的瓶颈。

目前,中国马铃薯单产只有1吨多一点,仅为世界平均水平的80%,不到荷兰、英国、法国、美国等发达国家水平的1/3。“中国马铃薯的总产很高,但单产潜力还没有充分体现,只要在种薯质量和栽培技术等方面稍加改进,马铃薯的增产潜力即可释放。”国际马铃薯中心主任魏蓓娜认为,在稻米文化的中国乃至亚洲,鼓励生产和消费更多马铃薯是可行的,将其作为谷物主食的补充也符合人们对食物多元化、营养化的消费需求。

土豆冰淇淋可以说是现场人气最高的产品,冰淇淋制作机前排起了近10米的长龙。图为小朋友拿着两个冰淇淋吃得香甜。

马铃薯蛋挞。

紫色马铃薯汁。

轧面是制作马铃薯馒头的关键步骤之一,普通面粉只需要轧8~10次,含30%马铃薯全粉的面团至少需要轧20次。图中是轧了10次的面,毛边还清晰可见。

香甜可口的饼干糕点、口感独特的冰淇淋、营养健康的紫色马铃薯汁、方便食用的拌面……你能相信这些都是马铃薯做的吗?在中国国际薯业博览会上,各种色香味俱全的马铃薯食品让人眼界大开,垂涎三尺。

正如今年中央农村工作会议上提出的,农业生产方式要由生产主导型向消费主导型转变,马铃薯主食开发涉及产业的多个方面。从鲜食菜用到深加工,消费方式的转型也带动着前期品种选育和栽培方式的变化,例如制作馒头、面条需要马铃薯全粉延展性高的品种,而制作米粉则不然。马铃薯成为人们一日三餐的选择之一,消费市场的扩大必将对单产提出更高的要求,单产的提高离不开主食品种生产栽培配套技术,离不开适宜不同区域的马铃薯高产高效节水技术模式。

栽培新技术是马铃薯生产的“另一只脚”

——访中国农科院蔬菜花卉研究所教授熊兴耀

随着马铃薯主食开发战略的不断推进,如今关注马铃薯的人越来越多,人们想知道马铃薯的产量、品质能不能在短时间内有较大的提升。作物的丰产主要取决于品种和栽培,目前在马铃薯栽培方面有哪些先进技术?普及程度如何?对突破目前作物产量低、抗病虫能力弱等生产瓶颈能起怎样的推动作用?带着这些问题,记者走访了中国农科院蔬菜花卉研究所马铃薯研究室栽培课题组组长熊兴耀教授。

熊兴耀首先介绍了我国马铃薯种植分布与区域特点,目前全国马铃薯种植面积8000多万亩,鲜薯年产量9500多万吨,主要产区有东北一季作区、中原二季作区、西南混作区与南方冬作区,种植面积在1000万亩左右的省份有内蒙古、贵州、甘肃、云南、四川等。近几年,马铃薯产业取得了长足进展,平均亩产已由前些年的600多公斤增加到现在的1139公斤,虽然与世界平均水平相比还有不小的差距,但也意味着我们还有相当大的发展空间。熊兴耀认为,实行马铃薯主食开发战略,提高总产,扩大种植面积是必须的,但更重要的是提升单位面积的产量。

增产是为了增效,增效还需降低成本,这离不开新技术的研发推广。熊兴耀介绍说,目前马铃薯种植有很多实用技术,比如机械化种植技术、主要病虫害绿色防控技术、水肥一体化技术等等。或是集成马铃薯生长发育各个关键环节的需求,合理配置生产要素;或是针对常见病虫害,集成一系列减少农药用量但保证良好防治效果的技术;或是按土壤水分养分含量和马铃薯需水需肥规律,通过可控管道设施定时定量均匀供给水肥,达到节水、节肥、优质、高产的目的。新技术的优势在于它可以更科学地运用现代农艺、设施和装备,最大限度地实现优良品种的生产性能。

实践证明,栽培新技术在提高马铃薯产量、品质、降低生产成本方面都有着重要作用,堪称与新品种并重的“另一只脚”,但是其推广普及工作还不容乐观。熊兴耀认为,新技术的普及推广一方面要重视广大薯农的技术培训,另一方面应积极推进土地流转、规模经营的进程,因为集约化规模化经营对新技术的渴求更强烈,技术推广的效率更高、效果更好。否则,即便是不间断地零打碎敲搞培训,受人力财力等条件限制,加上劳动力基本结构的变化,其效果也只是事倍功半。

展望马铃薯产业的未来,熊兴耀充满信心。他们目前正致力于覆盖保水保温、水肥一体化、机械化种植、雨养种植、粉垄技术等一系列新技术的示范推广。到2020年,努力将马铃薯的平均亩产提高到1300公斤。但是,现阶段我国马铃薯产业发展的基础还比较薄弱,研究基础、经费投入与科研平台建设等方面与马铃薯主食开发战略地位还不太匹配,熊兴耀希望国家能在马铃薯栽培新技术的研究和推广方面加大支持力度,让马铃薯在主食开发道路上走得更稳,跑得更快。

为什么要开发马铃薯主食产品及产业?

1.马铃薯含有人体必需的碳水化合物、蛋白质、维生素、膳食纤维等全部七大类营养物质,赖氨酸含量远高过小麦和稻米,可开发出营养健康的主食产品。

2.与小麦、水稻相比,马铃薯耐寒、耐旱、耐瘠薄,在中国从南到北、从高海拔到低海拔、春夏秋冬一年四季都有种植,特别是南方地区开发冬闲田发展马铃薯空间大。

3.亟需改变拼资源、拼投入、拼生态环境的粗放经营方式,走资源节约、生态友好的农业可持续发展之路。马铃薯非常适合在土地有限而劳动力较为充足的发展中国家种植。与其他作物相比,马铃薯可以在土地资源少、气候恶劣、更干旱的条件下生产出更多富有营养的食物。

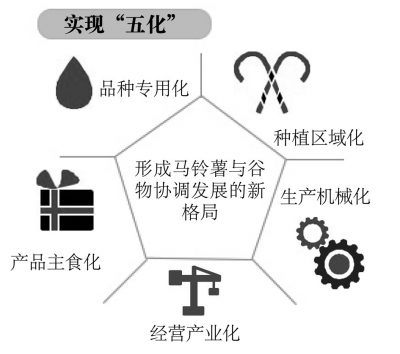

应该怎么开发?产业发展前景怎样?

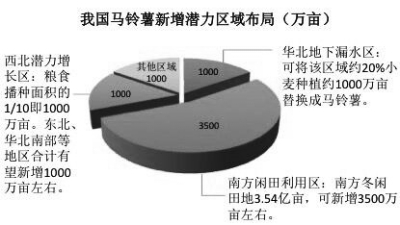

据估算,我国马铃薯新增面积潜力约有6500万亩,其中具备扩大潜力的区域主要有三个:华北地下水漏斗区,南方闲田利用区,西北马铃薯潜力增长区。

通过对马铃薯种植区域水土资源承载能力、主食产品供需平衡、农业生产结构调整等综合评判和测算,预计到2020年,马铃薯种植面积增加到1亿亩以上,平均亩产提高到1300公斤,总产量有望达到1.3亿吨左右;优质脱毒种薯普及率达到35%,主食加工专用品种种植比例达到10%,工业加工比例达到30%,主食产品消费将可能占到马铃薯总消费量的40%以上。

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”在杭州顺利召开08-23

-

中心主任徐旭初教授带队赴山东调研07-27

-

值得推荐阅读的农民合作社研究论著(2007-2016)07-23

-

2017年值得推荐阅读的农民合作社研究论著07-23

-

“中国农村改革40年:农民合作社发展的理论与实践”学术研讨会暨第六届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知【更新】04-03

-

中国农民合作组织研究中心主任徐旭初教授带队赴晋调研08-06

-

第五届“中国合作社经济中青年学者工作坊”在山东泰安顺利召开07-27

-

第五届“中国合作经济中青年学者工作坊”会议通知07-08

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

中心主办“合作社法律修订专题研讨会”在陕西顺利召开11-30

-

2015年最值得推荐阅读的中国农民合作社研究论著07-27

-

徐旭初教授为苏州市农民专业合作社辅导员培训班授课07-08

-

黄祖辉教授等撰写的决策报告获中央领导重要批示07-02

-

黄祖辉教授做客宿州大讲堂 阐述创新型农业现代化先行区发展路径06-20

-

浙江大学中国农民合作组织研究中心(CCFC)设立浙江分中心06-20

-

农民专业合作社申办流程及相关材料08-05

-

徐旭初:烟农专业合作社发展的若干问题02-01

-

马文杰:农民合作社解析12-09

-

沈卫彬:农业合作社生产标准控制与质量分级12-17

-

国际合作社联盟:“合作社十年(2011-2020)蓝图”计划草案[英文]11-05

-

美国农业部:合作社是什么?以及成员、理事、经理和雇员的角色10-12

-

Baqui Khalily: Capacity Building for Cooperatives08-22

-

农业综合开发办公室:农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲08-09

-

王景新:中国乡村新型合作经济组织——趋势、问题与政策07-28

-

范金旺:农民专业合作社经营管理07-20

-

Gall & Schroder: Agricultural Producer Cooperatives as Strategic Alliances07-12

-

霍学喜:农民专业合作社功能及服务模式06-22

-

农业部:首批6663家农民专业合作社示范社联系方式06-12

-

王征兵:农民专业合作社发展思路与对策06-03